糖尿病専門医であり1型糖尿病の当事者でもある小野えあ先生の書籍『えあちゃん的「とうにょうびょう」論』の試し読み記事をお届け。糖尿病患者さんの足を守るためのフットケアのコツや、飲料のカロリーや糖質の注意点を紹介しています。

足壊疽を「起こさない」ために、重要なのがフットケア

糖尿病は血管が傷む病気で、特に末端(特に足)の血流が低下します。

また、神経障害のせいで、末端(やっぱり、特に足)の感覚が低下します。感覚の低下に気づくのは難しく、知らない間に感じなくなっていて、傷や化膿を放置し、気づいたときには「もう切断するしかない…」ということが、たまにあります。

以前、明らかにじゅくじゅくで痛々しいのに、デブリ中でも「(神経障害があるから)全然痛くない」と笑っている患者さんをみたことがあります。「同僚から “ 足があまりにもくさい ” と言われた」と受診した患者さんの足が、壊疽でデブリしなきゃいけない状態だったこともありますよ

そうならないようにフットケアをしっかりやる必要があるんですね

早期に危険に気づくには、観察・アセスメントがやっぱり大事です

まずは靴下を脱いでもらい、指の間・足の裏の状態を見てください。感染の所見がなくても乾燥やひび割れ、たこなどあれば要チェックです。

それから、足背動脈の触知を確認します。うまく触れなければハイリスクです。そのとき一緒に「指先を触った感覚がわかるか?」を患者さんに聞いてみましょう。

併せて、アキレス腱反射や振動覚を調べてもよいです(医師がやる施設もあります)。

最近では、手軽に神経障害がチェックできる機械も発売されています

糖尿病性足病変に「感染症」を併発することで足壊疽に至ります

血流障害や神経障害をベースに下肢に傷ができ、バリア=皮膚が破綻するとさまざまな菌に感染します。最初は小さな蜂窩織炎ですが、大きくなったり、深部(皮膚深層、骨など)へ広がったりすると、外科的治療(デブリードマン)が必要になります。重症例では、敗血症や壊死性筋膜炎など、命にかかわる事態に陥ることもあります。

・靴ずれ

・乾燥によるひび割れ

・たまたま踏んでしまった(けど気づかなかった)画鋲

・無自覚の低温熱傷(床暖房やこたつ、電気毛布は要注意!)

など、多くの場合、最初の破綻は小さなもので、早めに対処すれば重症化を避けられます。

患者さんの足を守るコツは「白靴下」と「保湿剤」

足病変に患者さん自身が早く気づく、簡単なコツがあります。「白い靴下を履く」です。

脱いだ靴下に赤色(血液)や黄色(化膿)のシミができていたら、患者さんも家族も気になるでしょうし、白靴下ならそれが目立ちます。気になった段階で、対処(傷の手当てや受診)をすれば、壊疽にまで至ることはそうないはずです。それに、靴下を履くこと自体が、足を守ることにつながります。

下肢の保湿も、かなり重要です。美容目的の処方で何かと叩かれがちなヒルドイドですが、わたしは、患者さんの足を守るために、けっこうよく出しています。

足に合った靴を履くこと(変形がある患者さんならオーダーメイドを勧めても)や、足を清潔に保つ=ちゃんとお風呂に入ることも重要です。適応があれば、血行再建術を行うこともあります。

見落としがちだから気をつけて!飲料のカロリーや糖質

HbA1cが上がったとき、患者さんに思い当たるフシを聞いたとき、食事やおやつについてはよく教えてくれます。でも、飲料については意識していない(自覚がない)ことが非常に多いです。

原因のわからない血糖上昇時(特に夏場)には、以下、1つずつ挙げて検討してみてください。

①栄養ドリンク

②味つき天然水←けっこう多い

③スポーツドリンク、経口補水液←食塩摂取量の増加にも

④牛乳←適量ならよいが、飲みすぎはNG

⑤飲むヨーグルト、乳酸菌飲料

⑥果汁入り野菜ジュース、飲む酢

⑦蒸留酒を含めたアルコール飲料←カロリーがある&おつまみにも注意

⑧ノンアルコール飲料←カロリーがあるものは、ふつうにジュース

⑨ブラック以外のコーヒー←微糖など

牛乳や、低糖タイプの飲むヨーグルトは、適量なら大丈夫。それ以外の「清涼飲料水の常飲」は基本的によくないので、習慣化しているものは、やめたほうがよいです。

ちなみに①③⑤⑥は「健康のために」飲んでいる患者さんも多いです(多くは逆効果なのに…)。飲んでいる理由も合わせて聞けるとよいですね。

\続きは書籍で/

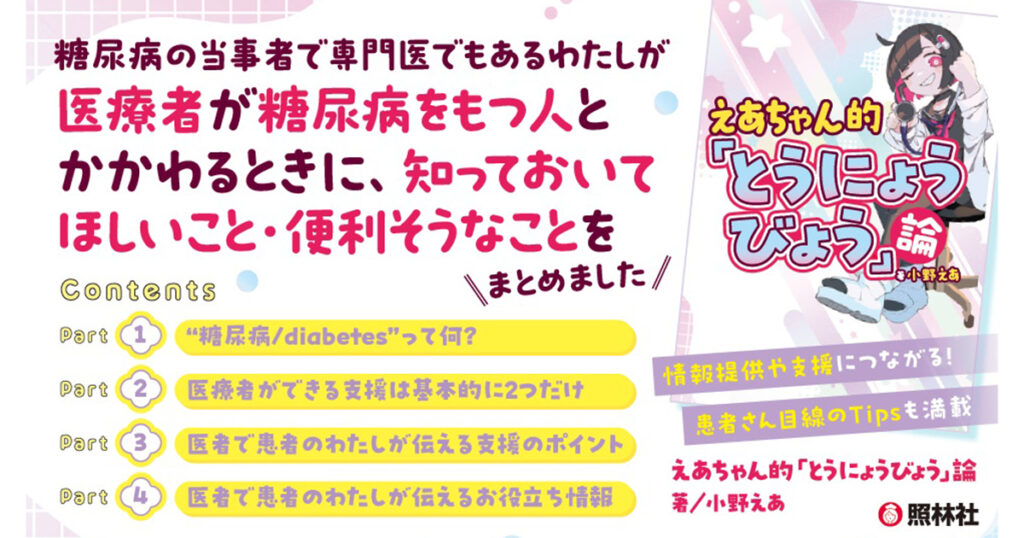

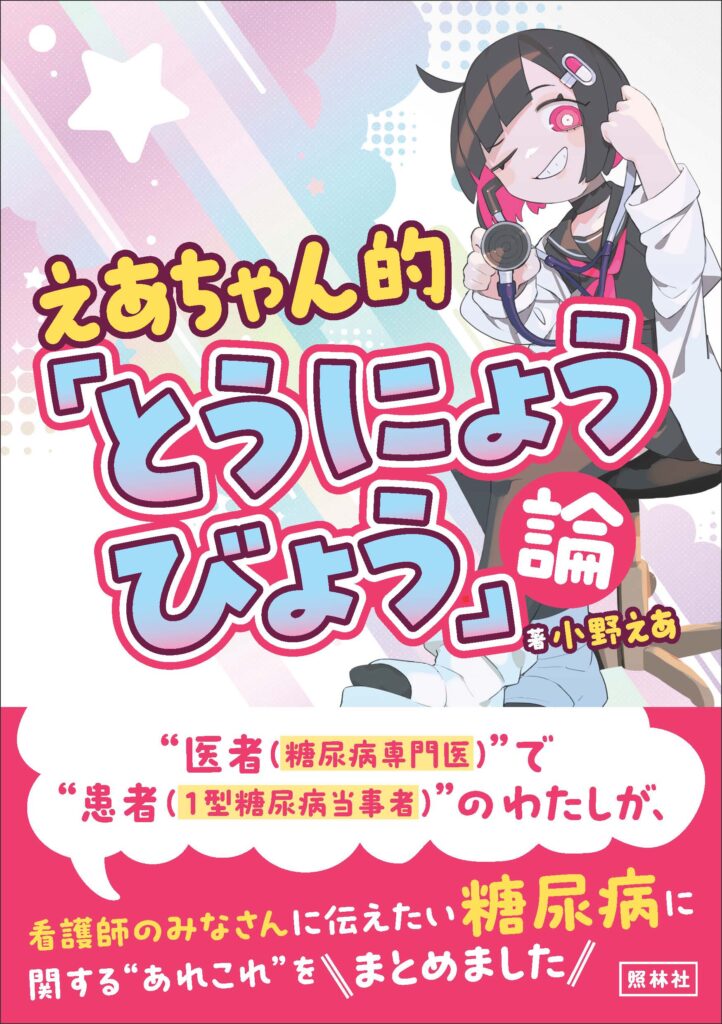

えあちゃん的「とうにょうびょう」論

小野えあ 著

A5・144ページ

定価:2,200円(税込)

照林社

『えあちゃん的「とうにょうびょう」論』の試し読み記事

●糖尿病ってどんな病気?

●糖尿病患者さんへの支援:情報提供と応援

●糖尿病患者の術前・術後・退院後における心理や行動の変化

●連載記事一覧

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。