糖尿病内科医であり1型糖尿病の当事者でもある小野えあ先生の書籍『えあちゃん的「とうにょうびょう」論』の試し読み記事をお届け。糖尿病患者さんへの情報提供や応援の重要性、初回入院の際にすべきことをわかりやすく紹介します。

病気だけど、 困った症状はない。ということは、 つまり…

糖尿病は、確かに診断基準があり、治療が必要な病気です。でも、特に2型糖尿病においては、自覚症状がまったくないことが少なくありません。それを「病気」と呼ぶこと、また、それをもつ人を「患者」と呼ぶことには違和感があるな、と個人的には思います(本書では便宜的に使っていますが)。

でも、医療機関は、基本的に病気を治療する場所です。自覚症状のない、完治させることもできない糖尿病患者さんに対して、医療者ができることはどれくらいあるでしょう?

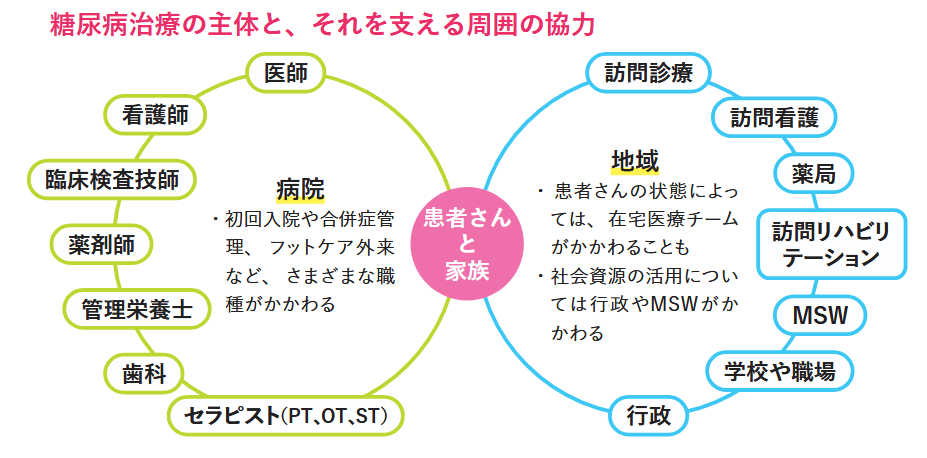

高血糖緊急症などで入院が必要な状態でもなければ、医療者が糖尿病患者さんに「直接、何かをすること」は、ほぼありません(というか、できません)。治療の主戦場は実生活のなかですから、実際に糖尿病と向き合い、治療行為を行うのは、糖尿病をもつ人自身や、その生活を支えてくれる人です。

①情報提供:時代とともに変わる「治療の常識」を届ける

糖尿病治療は日進月歩で、日々新しい薬やデバイスが開発されています。わたしが糖尿病を発症してからの約30年で、糖尿病治療の常識はひっくりかえりました。でも、そういった情報を、非医療者である患者さんや家族が、自力で集めるのは簡単ではありません。

だからこそ医療者は、随時、必要な知識や情報を正しくアップデートし、有用な情報を患者さんに届ける必要があります。

②応援:治療に対する「やる気」を引き出す味方となる

治療の担い手(患者さん)のやる気を引き出し、継続してもらうためには、応援してくれる味方が必要です。医療者には、専門知識をもつ味方として患者さんに寄り添ってほしい、そう思います。

2つだけなんですか? 他にできること、ありませんか?

医師は薬剤の処方ができます(実際に購入して内服 or 注射するのは患者さん自身)。あとはフットケアや訪問看護。これは数少ない、医療者が糖尿病に直接関与できることです

糖尿病治療において「初回入院」は、 とっても大事

入院すれば、時間がたっぷりとれます。時間があれば、患者さんのことをよく知ったり(問診や検査など)、患者さんに情報を提供したり、最適な治療を検討したりできます。そして、多くの患者さんは入院している間「糖尿病に向き合うこと」を最優先してくれます。

初回入院? 教育入院のことですか?

そうなんですが…教育入院という呼び方は不評です。それに「教育」するのは医療者なので、患者さんからすれば違和感があると思います。とはいえ適切な言い換えかたもないので、本書では「初回入院」と呼びます

わたしが「初回入院が大事」と思う理由

入院すれば、適切な食事を実際に提供されたり、頻回に血糖値を測ることができたり、いろんな薬を試したり…自宅や外来ではできないことを体験できます。何事も最初が肝心で、初回入院の経験が、その後の一生を左右するといっても過言ではありません。

ネックは、時間とお金がかかること。なので、すべての患者さんに勧めるのは難しいですが、理想的には重症度にかかわらず、全員、初回指摘時に入院をしてもらいたいくらいです。

①初回入院でやることは3つ

患者さんについて調べる・知る

・問診(生活歴、家族歴、体重歴、嗜好、既往歴、家庭や仕事について、今後の希望をはじめ、入院の感想や金銭的な不安など、ちょっとしたことでも会話内容を記録してほしいです)

・診察と検査(インスリン分泌能や抵抗性:体質や体格、合併症や併存疾患など)

↓

情報提供する

・糖尿病に関連した「必要な知識」全般(一般的なもの+個々に合わせた栄養指導や運動指導)

↓

退院後に向けて準備する

・治療方針の決定・処方、必要に応じた手技の練習

・周囲への協力とりつけ(協力者の有無や関係性、受け入れられる介入について検討を重ねます)

・無理のない目標設定(目標を実現するために何ができそうか、患者さんと話してみてほしいです。看護師からみて不安な点はぜひ共有を)

③最も大切なのは「退院後に向けた準備」

正直、入院中は、血糖管理がうまくいって当たり前です。食事・生活パターン・内服など、生活のすべてを病院が管理しているわけですから。しかし、自宅に帰ったら、ほぼすべての患者さんが、多かれ少なかれうまくいかなくなります。

退院後、生活のなかで、さらに治療をその患者さんに合ったものにカスタマイズしていくために、入院で得た基礎知識や自身に関する情報・目標・方針・環境調整が強固な土台として重要なのです。

そして、生活のなかで目標達成を維持していくためには「継続的な情報提供+応援」が非常に重要です。できることは限られているとはいえ、医療者の果たすべき役割は重要です。

適切な「応援」の方法は、相手や状況によって変わります!慰め、鼓舞、傾聴…ときには叱責だったりすることも

そのやさしさが、認知機能低下を招く…かもしれない

入院中のインスリン注射や血糖測定は、看護師にやってもらうのが安心・安全です。単位数や手技のミス、患者さんへのリスクもないので、正直、医療者にとっては楽なんです。

でも「ほんとにこの人できてるの?」と感じるくらい、どう見てもあやうい患者さんほど、これらの手技を取り上げてはいけません。若いころからインスリン自己注射をやっていて、認知機能が怪しくてもルーチンでできる患者さんのなかにはインスリン手技をすることで認知機能を保っている人も少なくありません。

認知機能が危うく「インシデントにつながりかねないから」と、入院中は看護師がインスリン注射を行うようにしたら、一気に認知機能が落ち、自宅退院できなくなった患者さんもいます。入院という大きな要素があり、一概にインスリン手技をやらなかったせいとはいえないものの、わたしには無関係とは思えませんでした。どんなに怪しくても、これまで自己注射してきたならば、できる限り本人にやってもらうべきです。

ちなみに、インスリンを打ち始めてから50年経った患者さんを表彰してくれる企画があります。日本イーライリリー社が主催する「インスリン50年賞」です。インターネットサイトに、授賞式の様子や受賞者のコメントが掲載されています。長く治療を受けながら元気に暮らしている患者さんたちの姿に、わたしも勇気づけられています。受賞者は毎年増えていますし、糖尿病の予後がどんどんよくなっているのがわかります。

なお、インスリン発売は1921年、わが国における在宅自己注射の保険適用は1981年です。現在50年賞を受賞している人たちは、保険適用前から注射をしている(そして当時、血糖測定は保険適用になっていなかった)わけです。そういった患者さんたちから、昔々の話を聞くのも、とてもおもしろいですよ。

\続きは書籍で/

えあちゃん的「とうにょうびょう」論

小野えあ 著

A5・144ページ

定価:2,200円(税込)

照林社

『えあちゃん的「とうにょうびょう」論』の試し読み記事

●糖尿病ってどんな病気?

●糖尿病患者さんへのケアにつながるTips

●糖尿病患者の術前・術後・退院後における心理や行動の変化

●連載記事まとめ

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。