生成AIを活用して、看護記録・サマリー作成、文献検索、情報収集を効率化!書籍『ChatGPT使ってる?ナースが書いた 看護に役立つ生成AI使いこなし術』の試し読み記事をお届けします。

〈目次〉

●看護記録・サマリー作成が1/2の時間で完成!驚きのサポート力

●活用法①定型的なドラフト・テンプレート作成

●活用法②SOAPなどの構成に整える手助け

●活用法③サマリー作成の補助

●活用法④文章表現のブラッシュアップ

●最新情報を逃さない!文献検索・情報収集のスピードアップ術

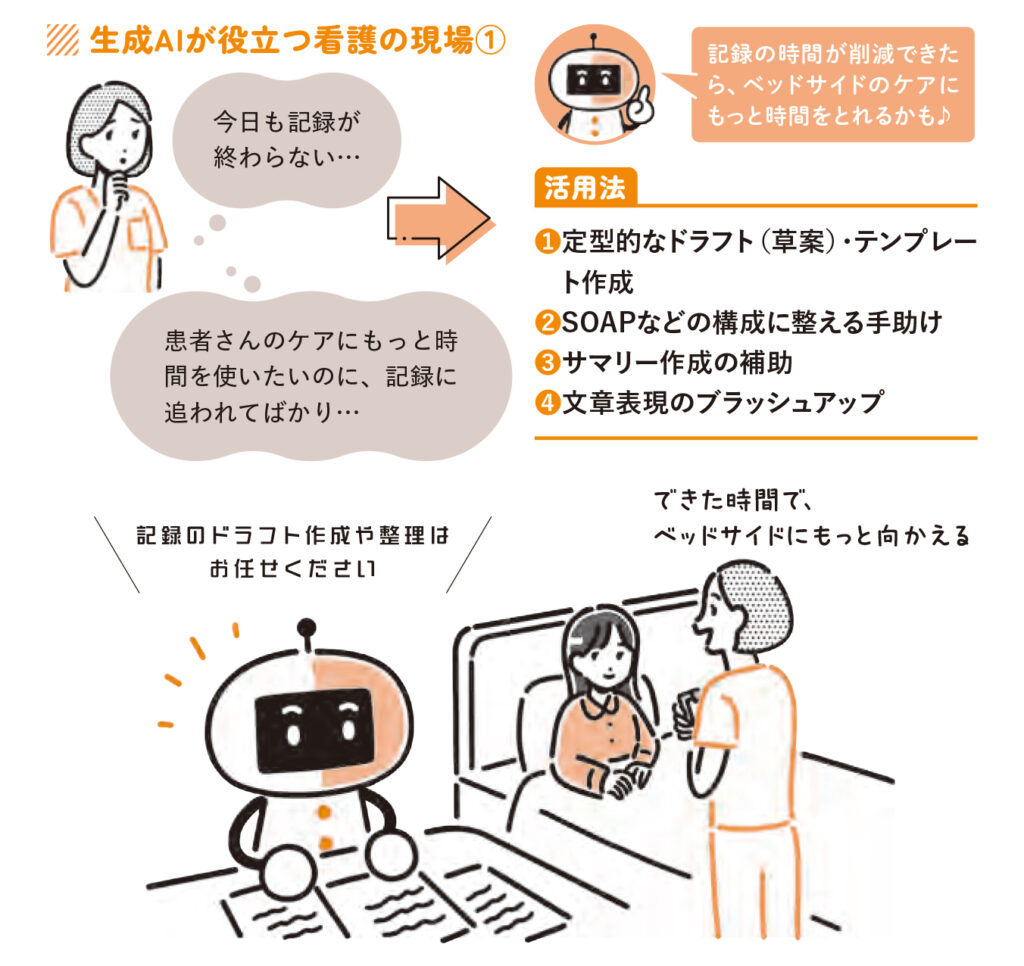

看護記録・サマリー作成が1/2の時間で完成!驚きのサポート力

私たち看護師にとって、看護記録は患者さんの状態を正確に伝え、ケアの継続性を担保し、法的にも自分たちを守るうえで絶対に欠かせない重要な業務です。しかし同時に、その作成に多くの時間とエネルギーを費やしている、というのも、また紛れもない事実ではないでしょうか。日々の観察事項、実施したケア、患者さんの反応、医師とのやり取り…。詳細かつ正確に残そうとすればするほど、記録にかかる時間は増え、時には残業の大きな原因となってしまうことも少なくありません。

もし、この看護記録作成の負担を、少しでも軽減できるとしたら…。もし、記録にかける時間を短縮し、そのぶん、患者さんのベッドサイドで過ごす時間を増やせるとしたら…。そんな、多くの看護師さんの切実な願いに対して、生成AIがその助けになるかもしれません。前章(書籍参照)でみてきた、生成AIのもつ「文章作成能力」や「情報整理能力」は、看護記録やサマリー作成といった文書業務をサポートするうえで、 驚くほどの力を発揮する可能性を秘めているのです。

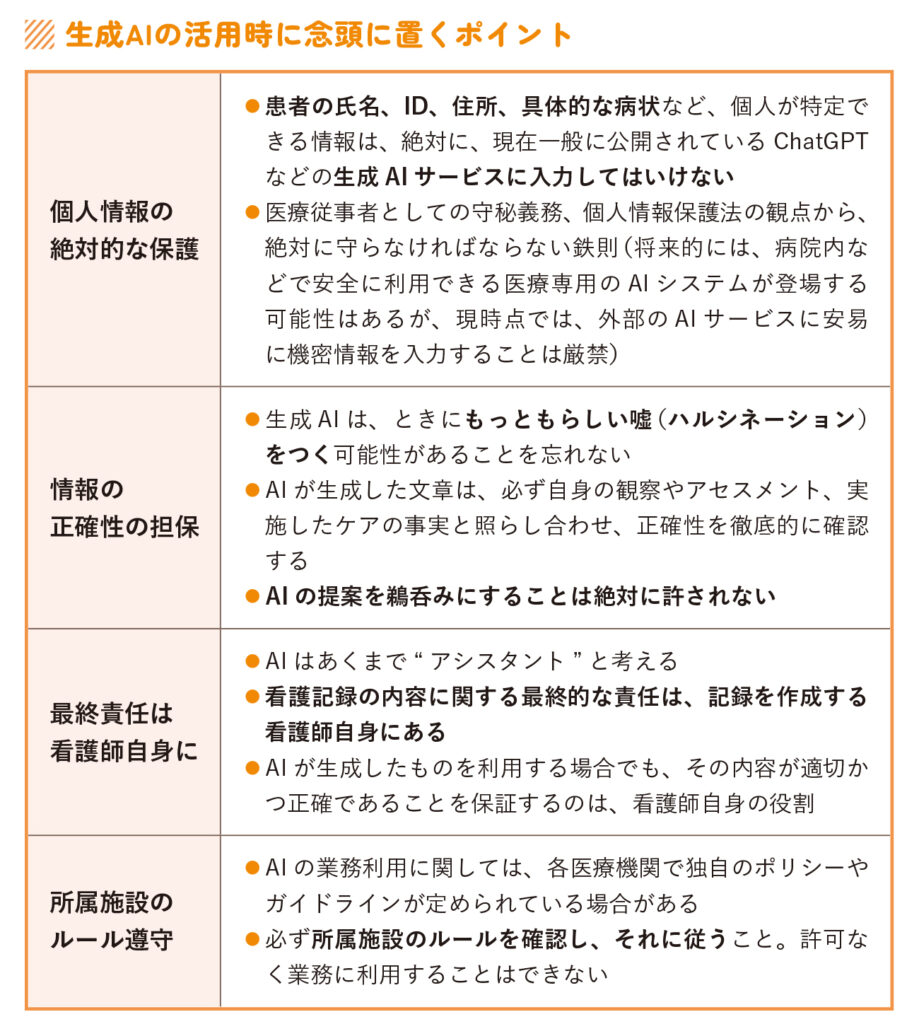

ただし、ここで非常に重要な注意点があります。期待を膨らませる前に、まず以下のことを、しっかりと心に刻んでください。これまでも述べてきましたが、AIを活用するうえでとても重要なことなので、再度確認しましょう。

これらの大前提を、まず何よりも強く意識したうえで、具体的にどのような「サポート」が考えられるのか、その可能性を探ってみましょう。現時点では、多くの場合、電子カルテシステムなどに直接組み込まれているわけではないため、主に「下書き」や「構成案」を作成する補助的な使い方、あるいは安全な環境が整備された将来像として考えてみてください。

活用法①定型的なドラフト・テンプレート作成

例えば、褥瘡ケアや清潔ケア、バイタルサイン測定後の定型的な記述など、ある程度決まったフレーズや構成で記述することが多い項目について、AIに「〇〇のケアを実施した際の看護記録のテンプレートを作成して」と指示し、基本的な文章の骨組みを作ってもらう、といった使い方が考えられます。

もちろん、具体的な患者さんの状態や反応は、あなた自身が観察し、正確に追記・修正する必要がありますが、毎回ゼロから文章を組み立てる手間を省けるかもしれません。

活用法②SOAPなどの構成に整える手助け

SOAP形式やフォーカスチャーティングなど、特定の形式に沿って記録を作成する必要がある場合、あなたが箇条書きにした観察事項やアセスメント内容(これも個人情報は伏せたうえで)をAIに示し、「これらの情報をSOAP形式で整理して」と指示すれば、AIが適切な項目に情報を分類し、構成を整えた下書きを作成してくれる可能性があります。これにより、思考を整理し、論理的な記録を作成する助けとなるかもしれません。

活用法③サマリー作成の補助

申し送りやカンファレンス用のサマリー作成の補助も考えられます(これも個人情報を完全に匿名化するか、将来的に安全な院内システムでの利用が前提)。特定期間の経過記録の要点や、特定の患者さんの状態変化に関するサマリーの下書きをAIに作成させ、それをもとに、あなた自身が加筆・修正を加えて、より質の高い情報共有資料を作成する、といった活用です。

ただし、ここでもAIが重要な情報を見落としたり、誤った解釈をするリスクがあるため、人間による綿密なチェックが不可欠です。

活用法④文章表現のブラッシュアップ

さらに、文章表現の改善にも役立ちます。 自分で書いた記録が、わかりにくい、もっと簡潔に表現したい、と感じたときに、その文章をAIに示し、「この文章を、もっと専門用語を避けて、わかりやすく書き換えて」とか、「もっと客観的な表現に修正して」と依頼することで、より伝わりやすい記録を作成するヒントが得られるかもしれません。

もし、こうしたAIのサポートを安全かつ適切に活用できるようになれば、記録作成にかかる時間が、短縮される可能性はあるのではないでしょうか。そして、そこで生まれた貴重な時間を、患者さんの訴えに耳を傾けたり、不安な気持ちに寄り添ったり、あるいは、より質の高いケアを提供するための学習や、多職種との連携を深めたりすることに使うことができれば、看護師にとっても、患者さんにとっても、大きなメリットとなるはずです。

もちろん、現時点ではいくつかの技術的・倫理的・制度的な課題など、クリアすべきハードルはたくさんあります。AIが看護記録を完全に自動で作成してくれるような未来は、まだ先の話かもしれません。

しかし、生成AIがもつ「文章作成」や「情報整理」の能力が、私たちの大きな負担となっている記録業務を、何らかの形でサポートしてくれる可能性は十分にあります。「AIなんて関係ない」と最初から決めつけずに、その可能性に目を向け、安全な活用方法を模索していくこと―。それが、未来のよりよい看護につながる一歩となるかもしれません。「使わないともったいない!」と感じる未来は、すぐそこまで来ているのかもしれません。

さて、記録業務と並んで、私たち看護師にとって重要であり、ときに時間のかかる作業が「情報収集」です。次項では、最新の知識やエビデンス(科学的根拠)を効率的に収集するうえで、生成AIがどのように役立つ可能性があるのかをみていきましょう。

●生成AIのもつ「文章作成」や「情報整理」の能力を記録業務に活用することで、患者さんのケアにあてる時間が増やせるかもしれない。

●個人情報の取り扱いやハルシネーションに関する注意を必ず念頭に置いたうえで、生成AIを使うことが重要。

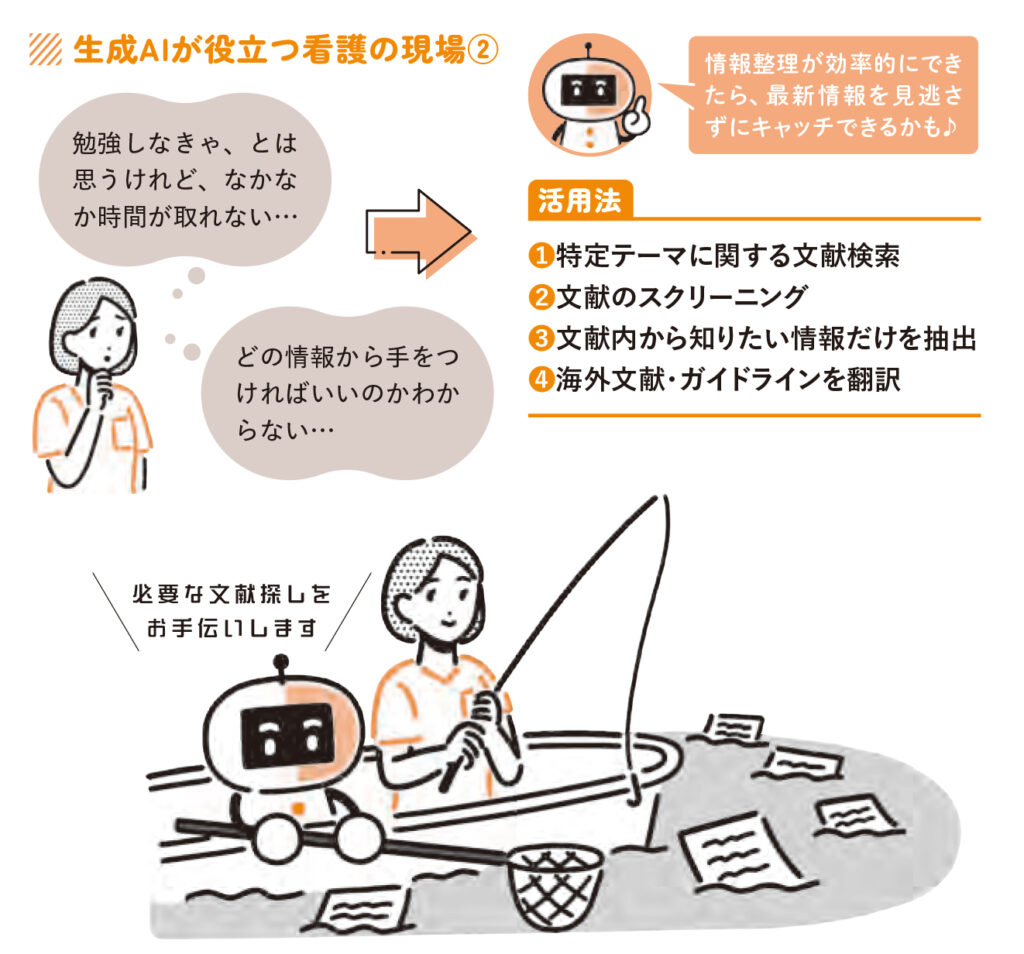

最新情報を逃さない!文献検索・情報収集のスピードアップ術

自己学習において、 私たち看護師が常に直面するのが、「最新の知識や情報をどうやって効率的にキャッチアップしていくか」という課題ではないでしょうか。

医療の世界はまさしく日進月歩で、新しい治療法、薬剤、ケア技術、そしてそれらを裏づける科学的根拠(エビデンス)が、次から次へと発表されます。より質の高い、 根拠に基づいた看護(evidence-based nursing:EBN)を実践するためには、常にアンテナを張り、学び続ける姿勢が不可欠です。しかし現実には、日々の忙しい業務のなかで、膨大な量の文献や情報のなかから、本当に必要なものを見つけ出し、読み解いていくのは、並大抵のことではありません。「勉強しなきゃ、とは思うけれど、なかなか時間が取れない…」「どの情報から手をつければいいのかわからない…」そんな悩みを抱えている人も、きっと少なくないはずです。

ここでもまた、 生成AIが私たちの強力な「学習サポーター」あるいは「リサーチアシスタント」として、その力を発揮してくれる可能性が秘められています。CHAPTER2(前回の記事および書籍参照)で学んだ、AIのもつ情報整理能力(要約、翻訳、情報抽出など)をうまく活用すれば、 情報収集のプロセスを大幅にスピードアップし、効率化できるかもしれないのです。

【無料webセミナー配信中】Chat GPTとは?看護に役立つ生成AIの基本と活用術

活用法①特定のテーマに関する文献検索

PubMedⓇ*1やCINAHL*2、医学中央雑誌刊行会(医中誌Web)*3といったデータベースで文献検索をかける際、適切なキーワード(検索語)を選ぶのに苦労した経験はありませんか? 関係のない文献ばかりがヒットしてしまったり、逆に重要な文献が漏れてしまったり…。

そのようなときに、生成AIに「〇〇というテーマについて、PubMed®で効果的に文献検索するためのキーワードをいくつか提案してほしい」と相談してみるのも1つの手です。AIは、学習した膨大な医学・看護関連のテキストデータから、関連性の高いキーワードや、同義語、あるいはより広い概念や狭い概念の言葉などを提示してくれるかもしれません。

もちろん、最終的にどのキーワードで検索するかは、あなた自身が決めることですが、検索戦略を練るうえでのよい“壁打ち相手”になってくれる可能性があります。

*1. PubMed®:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/(2025.9.10.アクセス)

*2. CINAHL:https://ebsco.com/ja-jp/products/research-databases/cinahl-database(2025.9.10.アクセス)

*3. 医学中央雑誌刊行会(医中誌WEB):https://www.jamas.or.jp/service/ichu/(2025.9.10.アクセス)

活用法②文献のスクリーニング

情報収集において生成AIが特にその威力を発揮するのが、文献のスクリーニング(ふるい分け)作業です。 関心のあるテーマで検索をかけると、何十、時には何百もの論文がヒットすることがあります。そのすべてに目を通すのは現実的ではありません。

従来であれば、タイトルと抄録(abstract〈アブストラクト〉)を1つひとつ読んで、自分の知りたい内容と合致するかどうかを判断していく必要がありました。この作業が、じつはかなり時間のかかるものです。

ここで生成AIの「要約能力」が役立ちます。気になる論文の抄録、あるいは場合によっては本文全体(PDFファイルなどを読み込めるAIもあります)をAIに読み込ませ、「この論文の要点を簡潔にまとめて」と指示すれば、研究の目的、方法、主な結果、結論といった骨子を、数秒から数十秒で把握することが可能です。これにより、大量の文献のなかから、本当に自分が読むべき、関連性の高い論文を、効率的に絞り込むことができるようになるのです。

例えば、院内の勉強会で発表する論文を探すときや、担当している患者さんの特定の病態について最新の知見を調べたいときなどに、このスクリーニングのスピードアップは大きな武器となるでしょう。

ただし、ここでも注意点があります。 AIが生成した要約は、あくまで「内容のあらましを掴むため」のものです。研究の詳細なデザイン、対象者の背景、結果の解釈の妥当性、限界点などを正確に理解するためには、必ずもとの論文(一次情報)を自分の目で読み、批判的に吟味する必要があります。

AIは研究の「質」までは評価できませんし、要約の過程で重要な情報が抜け落ちたり、 誤って解釈されたりする( ハルシネーションを含む)可能性もゼロではありません。AIによる要約は、あくまで効率化のための“第一歩”であり、エビデンスに基づいた実践のためには、人間による最終的な評価が不可欠なのです。

また、実際には存在しない論文をAIに「生成」されてしまうリスクも念頭に置き、タイトルや著者名が正確かどうかを確認することも重要です。

活用法③文献内から知りたい情報だけを抽出

文献を読む際には「情報抽出」能力も活用できます。「この研究で使われた評価指標は何だったか?」「介入群と対照群で、主な結果の数値はどのように違ったか?」といった具体的な疑問点をAIに投げかければ、長い論文のなかから該当する箇所を探し出し、その情報をピンポイントで抽出してくれるかもしれません。これにより、必要な情報を効率的に探し出す手間を省くことができます(ここでも、抽出された情報が正確かどうか、必ず原文で確認してください)。

活用法④海外文献・ガイドラインを翻訳

「翻訳」能力も、情報収集の幅を広げるうえで大きな力となります。英語で書かれた最新の論文や、他国のガイドラインなどを読む際に、まずはAIで翻訳して全体像を掴み、必要に応じて原文を確認するという使い方をすれば、言語の壁を越えて、より多くの情報にアクセスできるようになります(翻訳精度には限界があるため、重要な情報は慎重に確認することが前提)。

将来的には、複数の文献の内容を比較・統合し、「特定のテーマに関する研究動向をまとめて」といった、より高度な情報統合(シンセシス)のサポートも期待されるかもしれません。しかし、現時点では、AIが複数の情報の関係性を正確に理解し、偏りなく統合することはまだ難しく、ハルシネーションのリスクも高まります。この種の利用は、まだ実験的な段階と考え、AIの出力を鵜呑みにせず、あくまで参考情報として、自分自身で深く考察・検証することがきわめて重要です。

文献検索だけでなく、信頼できる医療ニュースサイトや学会のウェブサイトなどを定期的にチェックし、新しいガイドラインの発表や、重要な研究成果のニュースなどをAIに要約してもらう、といった使い方で、日々の情報アップデートを効率化することも考えられます。

このように、生成AIを“賢いリサーチアシスタント”として活用すれば、情報過多の時代にあっても、効率的に最新の知識を吸収し、 日々の看護実践に活かしていくための一助となる可能性があります。「時間がないから学べない」という状況から、少しでも解放されるかもしれません。

さて、知識をインプットするだけでなく、それをわかりやすくアウトプットすることも、私たちの大切な仕事の1つです。特に、患者さんやその家族に対して、病気や治療、療養生活について説明する場面は多いでしょう。次項(書籍参照)では、そんな「伝える」場面で、生成AIがどのように役立つ可能性があるのかを探っていきましょう。

●AIのもつ情報整理能力を活用すれば、情報収集のプロセスを大幅にスピードアップし、効率化できる。

●現時点ではAIの出力を鵜呑みにせず、あくまで参考情報として、自身で深く考察・検証することがきわめて重要。

\続きは書籍で/

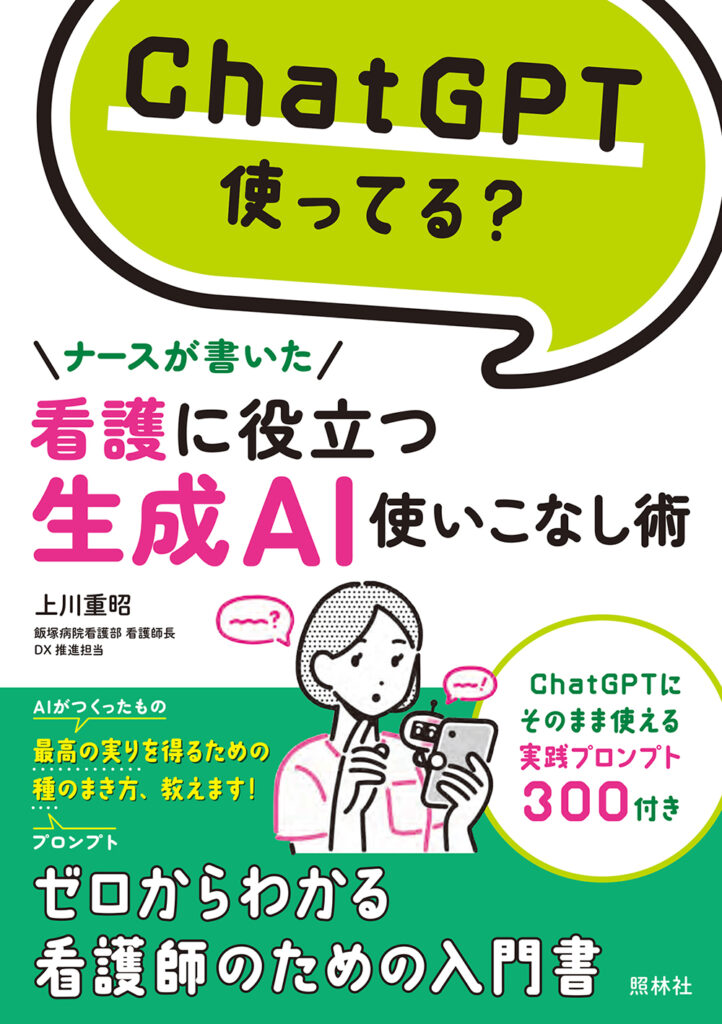

ChatGPT使ってる? ナースが書いた

看護に役立つ生成AI使いこなし術

上川重昭 著

A5・128ページ

定価:1,980円(税込)

照林社

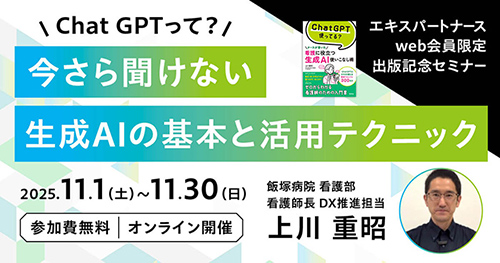

本書の出版記念セミナーをエキスパートナースweb会員限定で公開!

著者の上川先生が、生成AIの基礎知識や活用術、注意点をわかりやすく紹介しています。

詳細は下記ページをご覧ください。

※配信終了

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。