家族の役割機能の再獲得に向けたケア

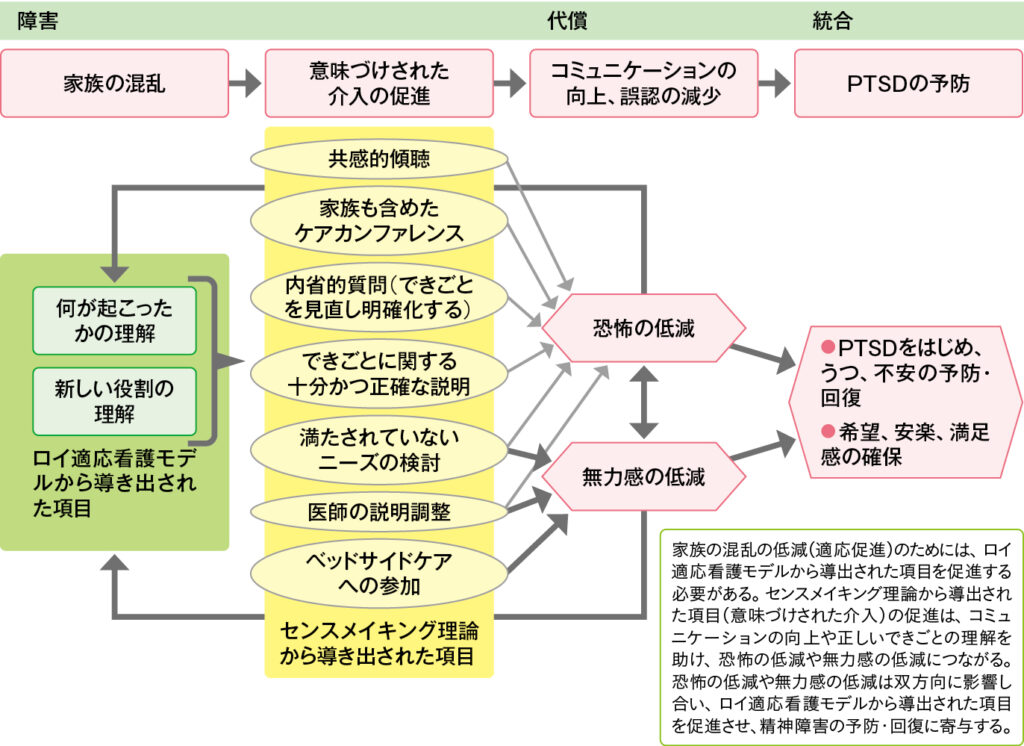

図1に示すように、Davidsonは、ロイ適応看護モデルと中範囲理論(センスメイキング理論)を用いて、PICS-Fの予防と対策のためのケアを報告しています5。患者に何が起きているのかわからない恐怖や、先述した無力感は、家族の精神的負担を増加させ、PICS-Fを生じさせます。これは、ロイ適応看護モデルにおける適応レベルが「障害」された状態であり、特に役割機能様式における適応促進が必要です。

そのためには、できごとの正しい理解と役割の再獲得が重要で、具体的には共感的傾聴・適切な情報提供・ケアへの参加などを支援します。特に、前述したとおり、家族のケアへの参加は無力感の低減に有効です。リップクリームを塗ったり、関節の曲げ伸ばしの支援など、日常的なケアも含め、家族の参加を促します。

この要となるのは、1つひとつのケアに意味づけ(センスメイキング)を行い、家族が納得したうえで参加できることです。患者の最も苦痛なことの1つに口渇があり、口唇の乾燥は非常につらいものです。リップクリームを塗ることは、患者の苦痛を緩和します。不動化は関節拘縮につながり、ADLを著しく低下させます。関節の曲げ伸ばしは、拘縮を予防します。「私のケアは大切な人の回復促進に寄与している」「(たとえ不幸な転帰であっても)家族のために私は役割を果たせている(役に立っている)」と、家族が少しでも実感できることが大切です。

ACPからつながるPICS-Fの予防と対策

近年の高齢多死社会の進展や、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の概念をふまえた研究・取り組みの普及などを背景に、厚生労働省は2018年3月に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を発表しました6。

このガイドラインでは、患者の意思決定を基本とした医療・ケアの実現のために、患者(と家族)と医療・ケアチームの話し合いが重要とされています。ACPの話し合いは、死別後の家族のストレス・うつ・不安を低減すると報告されています7。

しかし、日本におけるACPの認知度は、一般国民で3.3%、医師・看護師でさえも20%程度です8。まず私たちがACPについて学ぶことが、PICS-Fの予防と対策につながると考えます。

終末期患者の70%は意思決定が不可能と報告されています9。これは、事前にACPの話し合いをしていない多くの家族が代理意思決定の重責を担うことを示しており、その精神的負担ははかりしれません。

下記の①~⑤の目標を意識した家族とのコミュニケーションは、家族のPTSD・うつ・不安を低減すると報告されています10。

- ① 家族の価値観を尊重する

- ➁ 家族の感情を認める(受け入れる)

- ③ 傾聴する

- ④ 個人としての患者について理解を促す質問をする

- ➄ 家族からの質問を引き出す

適切な情報提供のうえで、患者・家族の価値観を理解・共有し、患者にとっての最善をともに考えるプロセス(共同意思決定支援)が重要です。

(第9回)

- 1.Inoue S,Hatakeyama J,Kondo Y,et al.:Post-intensive care syndrome:its pathophysiology, prevention, and future directions.Acute Med Surg 2019.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ams2.415(2024.3.14アクセス)

2.Fumis RR,Ranzani OT,Martins PS,et al.:Emotional disorders in pairs of patients and their family members during and after ICU stay. PLoS One 2015;10(1):e0115332.

3.Hopkins RO,Miller RR 3rd,Rodriguez L,et al.:Physical therapy on the wards after early physical activity and mobility in the intensive care unit.Phys Ther 2012;92(12):1518-1523.

4.Jones C, Eddleston J, McCairn A,et al.:Improving rehabilitation after critical illness through outpatient physiotherapy classes and essential amino acid supplement: A randomized controlled trial . J Crit Care 2015;30(5):901-9075.

5.Davidson JE.:Facilitated sensemaking:a strategy and new middlerange theory to support families of intensive care unit patients. Crit Care Nurse 2010;30(6):28-39.

6.厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン.

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf(2024.2.10アクセス)

7.Detering KM,Hancock AD,Reade MC,et al.:The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients:randomised controlled trial. BMJ 2010;340:c1345.

8.厚生労働省:平成29年度人生の最終段階における医療に関する意識調査結果(確定版).

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000200749.pdf( 2024.2.10アクセス)

9.Silveira MJ,Kim SY,Langa KM. :Advance directives and outcomes of surrogate decision making before death. N Engl J Med 2010;362(13):1211-1218.

10.Lautrette A,Darmon M,Megarbane B,et al.:A communication strategy and brochure for relatives of patients dying in the ICU. N Engl J Med 2007;356(5):469-478.

この記事は『エキスパートナース』2019年8月号特集を再構成したものです。

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。