家族のケアを日常的に行っている子どもたち「ヤングケアラー」を支援するため、看護師が知っておきたいポイントとは?現状、課題、臨床現場で気をつけたいこと、ヤングケアラーとの接し方などを紹介します。

ヤングケアラーの定義とは?

「ヤングケアラー」とは、法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどもとされています¹。

一般社団法人日本ケアラー連盟のヤングケアラープロジェクトでは、18歳未満を「ヤングケアラー」と位置づけ、ケアのタイプの具体例を紹介しています(図1)²。

子どもはケアのために時間や労力を取られることで、その負担が長期間にわたると学習や発達、そして進路選択などにも支障が出る恐れがあると指摘されています。

「ヤングケアラー」の定義とその背景

●一般に「本来大人が担うと想定されていることを日常的に行っているこども」とされる

● 家事や家族ケアの時間が長時間になることで、 学習や発達等に支障をきたす恐れが指摘されている

● 近年の家族構成の変化により、 子どもが介護を担わざるを得ない状況が増えている

晩婚化や家族の多様化がヤングケアラーの要因に

かつて、家族が高齢や病気になったときの介護やきょうだいの世話は、家族機能の1つでした。しかし、近年は家族の多様化により介護を家族が担うことが困難になってきています。

晩婚化や少子化、ひとり親家庭の増加など、家族構成の変化により家族内の大人は減少しています。 がんや難病、精神疾患や障がいのある親やきょうだいのほか、超高齢化が進んだことで、高齢や認知症の祖父母などをもつ家庭が増えました。

介護が必要な人がいると、家族全員が介護、家事、経済的負担を分け合い、子どもがその役割を引き受けることも生じています。

ヤングケアラーの現状と課題とは?

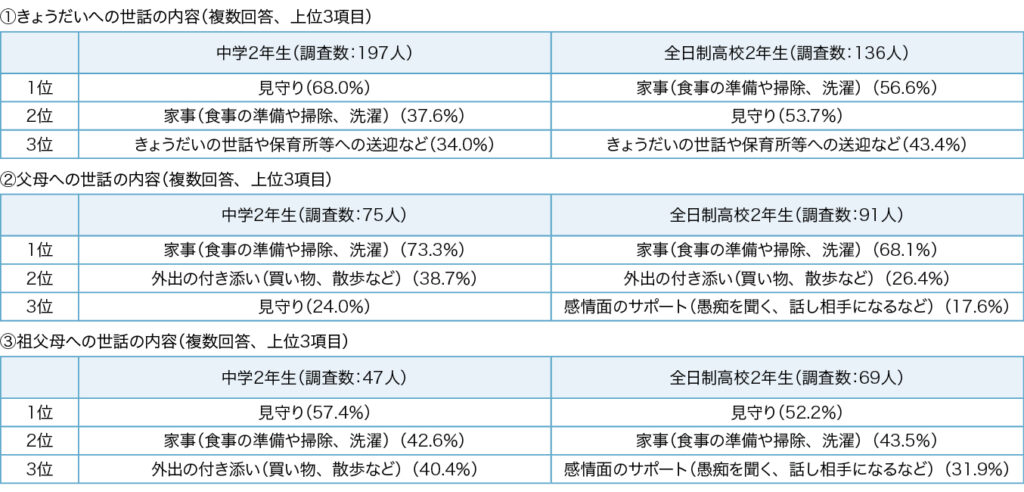

2020年、全国から無作為抽出された中学・高校とそこに通う生徒を対象に初の全国実態調査が実施されました³。その結果、世話をしている家族が「いる」割合は、中学2年生で5.7%、全日制高校2年生で4.1%でした。

このことから、中高生の約20人に1人がヤングケアラーであると推定されます。その4割以上がほぼ毎日ケアをしており、平日1日当たりのケア時間は3時間未満が多いのですが、7時間以上という子どもも1割程度いました。具体的なケアの内容を表1に示します。

ヤングケアラーの現状と課題

●2020年に初の全国実態調査によると、中高生の約20人に1人がヤングケアラーであると推定

●最も多かったのが、「幼いきょうだいの世話」

また、彼らの3割以上が学校を休みがちな状況にあり、高校2年生の2割は小学生のときからケアを始めていました。

世話をしている相手の続柄は、中高生ともに「きょうだい」と答えた人の割合が最も高く、次いで「父母」「祖父母」となっていました。その状態は「きょうだい」の場合は「幼い」と答えた人の割合が最も高く、「父母」の場合は「身体障がい、精神疾患、依存症(疑いを含む)」の順に、「祖父母」の場合は「高齢、要介護」の順となっていました。

看護師が知っておくべきヤングケアラー支援のポイント

私たち看護職は、小児を対象とする実践現場だけでなく、成人を対象とした実践現場においても、ヤングケアラー(もしくはその予備軍ともいえる子ども)に出会っている可能性があります。

さまざまな看護の専門領域において援助対象としてきた家族のなかにいる子ども、例えば、病気や障がいをもつ親や祖父母と暮らす子ども、病気や障がいをもつ同胞とともに育つ子ども(きょうだい児)が、“ヤングケアラーかもしれない子どもたち”といえます4。

臨床看護師や訪問看護師は家族の情報を把握した際、家庭内に子どもはいないか、その状況も気に留めてください。その子どもが家族に対してのケアをしていたら、その内容把握とともに、学校生活・友人との時間を犠牲にしていないか、子どもにとって過度な負担ではないか、という視点でみていただきたいと思います。

そして退院支援などの際に、そのケアの実態に合わせて各種サービスなど適切な支援につなげるよう、行政や医療機関など関係部署との連携を図り、今ある支援を活用していくことが大切です。

ケアすることを否定せずに認めてあげるとともに、ヤングケアラーがなによりも「子ども」として「普通に」過ごせるための配慮が重要です。

『子どもの権利条約』5では、子どもの権利を大きく4つに分け、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利として示しています。ケアを手伝う「よくできた子」「やさしい子」としてだけ見るのではなく、患者・患児と同様に看護の対象であり、権利の主体としてみていただきたいと思います。

知っておきたいヤングケアラー支援のポイント

●患者の家族状況を把握する際、「子どもがいないか」や「その状況」に注意する

●ヤングケアラーと接する際は、 ケアしていることを否定せずに「看護の対象」としてとらえ、「権利の主体」としてみる

●10代から祖母を介護した元ヤングケアラーのこえ

記憶を失い、妄想に苦しみ、不安のため家族から離れようとしなかった祖母の顔を忘れられない。僕は祖母の介護と引き換えに、友達、学業、職、そして時間を失った。

看取った後、知人からは「おばあちゃんは(孫に)介護してもらって幸せだったね」と言われたが、果たしてそうだったのだろうか。僕がほんとうにほしかったのは、僕自身の生活と祖母が幸せだと思える生活の両立だったと思う。(文献6より引用)

ヤングケアラーは「子どもの人権にかかわる問題」

英国では、ヤングケアラーの実態把握や支援、法整備に早い時期から取り組んでいます。ヤングケアラー支援組織の代表者は、「ヤングケアラーが必要としていること」として以下の4点を挙げています4。

①子どもでいること

②聞いてもらい、意見を取り入れてもらうこと(自分が社会の中で認められていること)

③話せる人がいること

④専門職に知ってもらい、理解してもらうこと

(文献7より引用)

相談しやすい環境をつくり、子ども自身が安心して誰かに話し、情報を共有できる場所が必要です。

ヤングケアラー・若者ケアラーのピアサポートグループの活動も広がっています。同じ境遇や課題をもつ仲間が、体験を語り合い、感情を共有することで、安心感や自己肯定感を得ながら、互いに支え、助け合い、問題の解決を図ることができるとされています。

図1の写真の団体では、家族の介護・世話・サポートをしている若い世代のケアラーを支援しています。

ヤングケアラーの支援は、子どもの人権にかかわる問題であり、社会全体で早急に取り組むべき事柄であると言えます。

社会の関心が高まっている一方で、ヤングケアラーという言葉が1人歩きしてしまい、当事者の望まない方向に支援が向くなどの懸念もあり、今後の動向にも注視していただきたいと思います。

- 1.こども家庭庁ホームページ:ヤングケアラーについて.

https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/(2024.2.14アクセス)

2.日本ケアラー連盟ヤングケアラープロジェクトホームページ:ヤングケアラーとは

こんな子どもたちです.

https://youngcarerpj.jimdofree.com/(2024.2.14アクセス)

3.三菱UFJリサーチ&コンサルティング:ヤングケアラーの実態に関する調査研究 報告書.

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_210412_7.pdf

(2024.2.14アクセス)

4.青木由美恵:私たち看護職が出会ったヤングケアラー.Nursing Today ブックレット編集部編:ヤングケアラーを支える 家族をケアする子どもたち。.日本看護協会出版会,東京,2021.

5.公益財団法人日本ユニセフ協会(Unicef)ホームページ:子どもの権利条約.

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html(2024.2.14アクセス)

6.一般社団法人日本ケアラー連盟:ヤングケアラー・若者ケアラー(パンフレット).2015.

7.Ben Hogbin,Alison Cross:イギリスにおける“ヤングケアラー支援“ “Winchester Young Carers”の活動から.(尼崎市講演会:家族のケアを担う子どもたち“ヤングケアラー”への支援を考える〜イギリスの支援団体の取り組みから学ぶ〜〈2019年2月23日開催〉.の講演内容)

※この記事は『エキスパートナース』2022年2月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。