さまざまなデバイスが存在する酸素療法を、基本から解説!酸素療法中の管理の場面のギモンに答えます。今回は、心肺停止への救命処置後、心拍再開(ROSC)となった患者さんへの酸素投与についてです。

心肺停止への救命処置後、心拍再開(ROSC)となった患者さん。気管挿管され、人工呼吸器を装着し、酸素濃度100%で管理していました。

ROSC後の患者さんの酸素投与はどうしたらいいの?

『JRC蘇生ガイドライン2020』1では、「ROSC(心拍再開)した成人において、いかなる状況においても、低酸素症は回避する」ことが推奨され、「SaO2またはPaO2が確実に測定されるまで100%吸入酸素濃度を使用」することと「高酸素症の回避」が提案されています。低酸素症だけでなく、高酸素症も回避すべきことなのです。

これはROSC後に限ったことではなく、酸素療法が行われる患者さんすべてにあてはまります。

高濃度酸素療法には合併症がある

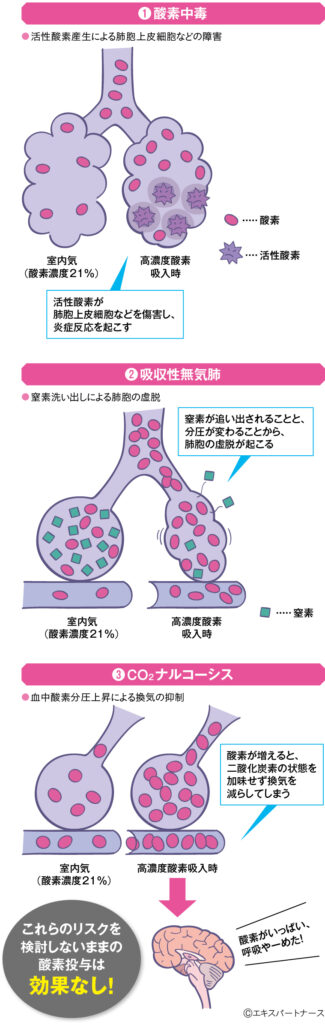

さて、事例の患者さんは、PaO2302mmHgと高酸素症の状態です。このまま高濃度の酸素吸入を続けると、どのようなことが起きるでしょうか(図1)。

図1 高濃度酸素吸入による影響

①酸素中毒(図1-①)

酸素中毒は、酸素分圧と吸入時間に影響されますが、どの程度の分圧で、どのくらいの時間吸入すると影響が出るか、明確な見解はありません。

酸素分圧が高い状態では、活性酸素が過剰に産生されてしまいます。その活性酸素により、肺胞上皮細胞や血管内皮細胞が傷害(直接的傷害)されることで、免疫細胞(好中球やマクロファージなど)が肺へ集積して炎症反応を引き起こし、さらなる肺胞上皮細胞や血管内皮細胞の傷害(間接的傷害)を引き起こすのです。

酸素濃度80~100%の酸素を、8時間以上人体に投与すると、胸骨下の息苦しさや鼻閉、咽頭痛や咳などの症状が出現してきます2。

②吸収性無気肺(図1-②)

大気中には、約21%の酸素と約78%の窒素などのガスが存在し、肺胞内にも酸素以外に二酸化炭素や窒素が存在しています。

酸素濃度は、ガスにおける酸素の割合を変化させるので、高濃度の酸素を吸入すると、肺胞内で大多数の割合を占めていた窒素が肺胞から洗い出されてしまいます。また、酸素の割合が増えるので、肺胞と静脈間の酸素分圧の差が大きくなり、酸素が血中に取り込まれやすくなり、肺胞が虚脱し無気肺となるのです。

④CO2ナルコーシス(図1-③)

この記事は会員限定記事です。