モニター心電図の心拍数と実測の脈拍数が異なる場合の理由とは?患者自身に原因がある場合と、モニター心電図に原因がある場合について解説します。

モニター心電図には「心拍数」「心電図波形」が表示され、ベッドサイドで患者さんを看ていなくても、心臓の拍動に異常があれば、アラームが鳴り、異常を知らせてくれます。また、心電図波形を見ればいち早く不整脈の出現に気づくことができ、聴診器で心音を聴かなくても心拍数がわかります。

このようにモニター心電図では患者さんの重要な情報が継続的に得られますが、モニターに表示される心拍数や心電図波形だけに頼ってはいけない場面もあります。

モニター心電図の心拍数と実測の脈拍値に違いが出る理由は?

まず前提として、「心拍数」は心臓から血液を送り出すために心臓が拍動する回数であり、「脈拍数」は心臓の拍動が伝わって、末梢の動脈で拍動として触れる脈拍の回数を示すものです。

正常の場合は、心拍数と脈拍数は一致するはずですが、心電図モニタリングをして、“実測の脈拍値”より“モニター上の心拍数”が多くなっているという経験はありませんか?

これは、心臓の拍動があっても、心機能の低下や期外収縮などにより心臓から拍出される血液が少なくなると、末梢の動脈へ脈波として伝わらず、脈拍欠損が生じ、心拍数より脈拍数が少なく(心拍数>脈拍数)なるためです。

以下に注意するべき、“実測の脈拍値”と“モニター上の心拍数”が異なる場合を見てみましょう。

患者自身の心拍数と脈拍数に違いが出る例

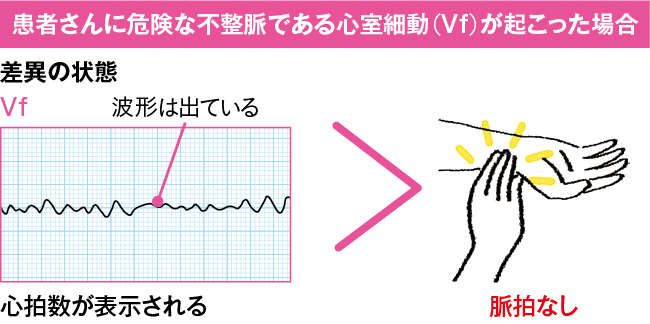

心室細動(Vf)が起こった場合

心室細動は心臓がバラバラに細かく興奮している状態なので、心室からの血液が拍出されない状態になります。心室細動では心電図モニター上には不規則な波形は出ているものの、脈が触れないという状況になります(図1)。

図1 「心拍数」と「脈拍数」の差異に隠れている患者さんの“異常

<理由>

●心室細動のときは、心室からの血液が拍出されない状態になる

●心電図モニター上には波形は出ているが、脈が触れないという状況(脈拍数=0)になる

心機能の低下により脈拍欠損が起こった場合

臨床現場における心拍数と脈拍数に関する研究で、「歩行により心拍数と脈拍数に乖離が認められた一症例」1があります。

理学療法士が慢性心不全患者の精査目的の一環として行った運動機能評価において、運動耐容能に大きな問題はないのに、脈拍数は100回/分で、モニター心電図では運動開始直後から心拍数180~150回/分台と、心拍数と脈拍数の乖離が発見された症例が報告されています(モニター上の心拍数の多かった理由は、運動の負荷がかかることにより心臓から十分な血液量を拍出できなくなり、脈拍欠損が多くなるため、脈拍数より心拍数が多くなった(心拍数>脈拍数)と推察されます)。

この事例では、心機能のほかの指標は特に異常値を認めなかったものの、心拍数と脈拍数の乖離があったことから、運動療法を施行する上で、「心拍数」と「脈拍数」を区別して評価することの重要性が述べられています。

モニターの問題で心拍数と脈拍数に違いが出る例

患者さんの心拍数や脈拍数をモニターが正確に拾うことができずに差異がみられることがあります(図2)。

図2 「心拍数」と「脈拍数」の差異に隠れている心電図モニター上の“異常”

この記事は会員限定記事です。