呼吸数を1分間うまく実測するコツを紹介。呼吸数を測定する際の注意点や、呼吸状態を観察するためのポイントを解説します。

呼吸数を1分間実測するときのポイントは?

肺は、横隔膜や肋間筋などの収縮により、「拡張」と「収縮」をしています。

横隔膜の収縮や外肋間筋の収縮により胸郭は挙上します。胸郭が広がり、胸腔内圧が陰圧になり、肺の拡張が起こり、吸気となります。

吸気のあとは、肺や胸郭の弾性、呼吸筋の弛緩により、呼気となります。胸鎖乳突筋や外・内腹斜筋などの筋も作用します。

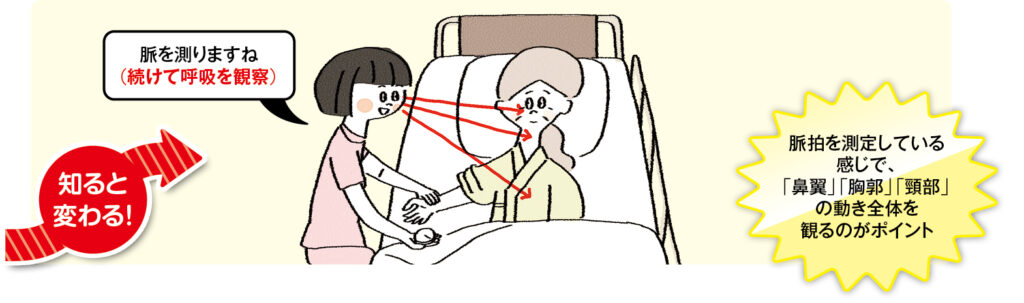

患者さんが“呼吸数を測定する”ことを意識すると、患者さんの意思によってそれらの随意筋に影響を与えるなど、大脳の活動により、呼吸運動が速くなったり遅くなったりします。そのため、呼吸数を測定する間は、患者さんが呼吸を意識することがないようにすることが大切です。

呼吸数は、検温時に測ることが理想ですが、実際に1分間測ることを困難と思っている看護師が多いようです。

しかし、入院時に呼吸器疾患をもった人、バイタルサインの異常が観られたとき、喫煙者の場合などは必ず測るようにしましょう。

そして、“ハーハー言っている”“呼吸が何か異常だと感じた”ときも測定しましょう。このように“異常”と感じることができるように、呼吸状態観察のアンテナも高くしておきましょう。

呼吸状態を観察するポイントは?

ただし、患者さんが会話をしはじめてしまうと観察にならないので、呼吸数を測定する場合は、脈拍を測定している感じのまま、患者さんの鼻翼や胸郭・頸部の動きといった全体を観ることがよいでしょう。

患者さんの呼吸が微弱で観にくい場合は、酸素マスクの曇る程度を観たり、鏡を鼻孔に近づけて曇る程度を観る、聴診器を胸に当て、心音を観察するそぶりをして呼吸音を観察するといった方法もあります。

この記事は会員限定記事です。