日々進化する治療・ケアにかかわる用品がもたらした変化、活用する際の注意点などを紹介!今回は自動式心マッサージ機器について、開発の歴史や活用方法、合併症など注意点を解説します。

1991年から救急隊員による自動式心マッサージ機器の使用が可能に

自動式心マッサージ機器は、絶え間なく質の高い胸骨圧迫を、自動的に行う装置です。

1970年代後半にピストン型のものが開発され、日本でも1991年から救急隊員による自動式心マッサージ機器の使用が可能になりました。その後、さまざまな種類の自動式心マッサージ機器が開発されてきました。

近年、携帯性の高い自動式心マッサージ機器が開発されたことも重なって、その有用性が見直されています。

同時に他の処置ができるため人員不足にも役立つ

突然の心停止への対応では、まず、ただちに有効なCPR(cardio pulmonary resusci-tation)を行うことが重要になってきます。院内の限られた人員体制のなかでの人員不足や、物理的な理由で有効な胸骨圧迫が難しい状況などの場合に役立つのが自動式心マッサージ機器です。

安定した胸骨圧迫が継続可能となり、同時に必要な他の処置が可能となります。

狭小空間でも有効な胸骨圧迫を継続できる

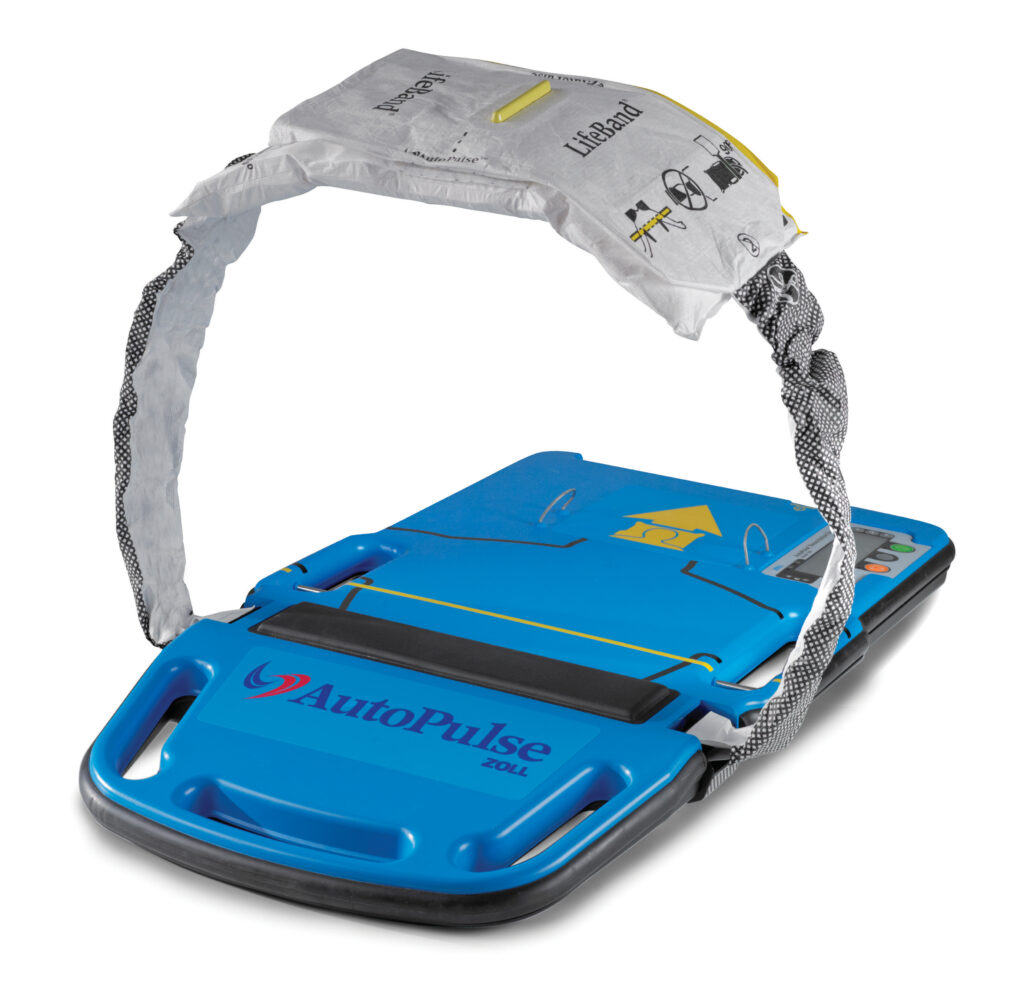

機器の例を図1に示します。

図1 自動式心マッサージ機器の例

LUCAS® 3心臓マッサージシステム(画像提供:日本ストライカー株式会社)

●リチウムポリマバッテリにより最大約45分作動する。外部電源を本体に接続すれば連続動作も可能

● “JRCガイドライン20201に沿った胸骨圧迫”(圧迫の深さ:約5cm(6センチ未満)、圧迫頻度:100~120回/分、完全なリコイル:胸骨圧迫の間の胸郭の復元)が可能

●本体重量は約8.0kgと軽量、専用キャリングバッグで持ち運びも可能

●X線透視下でも使用可能(上部ユニットとピストンを除く、前後以外の全ポジションから透視可能)

オートパルス人工蘇生システム(画像提供:旭化成ゾールメディカル株式会社)

●ライフバンドの使用により、胸腔にかかる圧迫力を分散させることで、胸部の各部位にかかる圧力が、用手圧迫時の約10分の1に抑えられる

●広範囲に力を分散させることにより、骨折発生の閾値を大幅に下回る適正な圧迫力を維持し、ほぼ正常

な血流量が得られる

●起動時に胸囲全体を自動的に測定するとともに、最初の6~8回の圧迫で胸郭の耐性強度を判定する。この機能により、患者の胸部の厚さに対して“胸腔の20%の圧迫”の提供が可能となる(旭化成ゾールメディカル社の臨床データによる)

この記事は会員限定記事です。