拘縮患者さんに適切なケアを行うために、看護師が知っておきたい知識とは?介助時の手の当て方や、身体を起こす際の注意点などを紹介します。

拘縮のある患者さんの移乗介助のポイント

ベッドから離れて座ることは立ち上がりの動作を伴い、手を自由に動かすことが可能になります。また、社会性が生まれ、自尊心が維持されます。行動の拡大によって、ほかの患者さんたちと触れ合う機会が増えます。

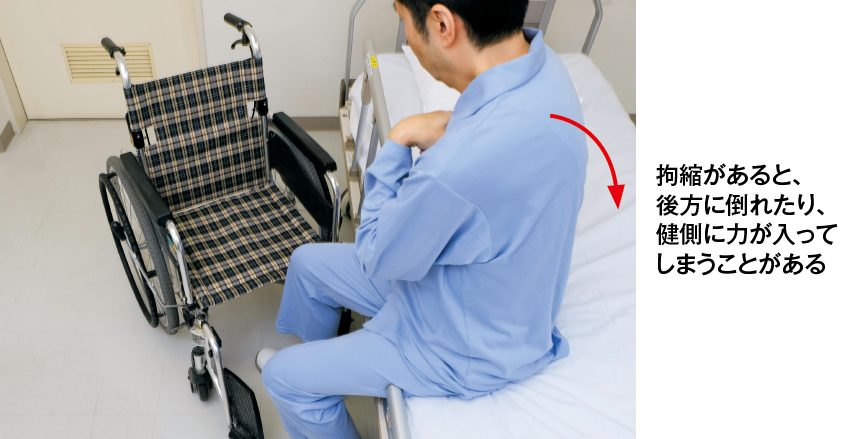

車椅子に移乗するときに困るのは、端座位時に後方へ倒れてしまうことではないでしょうか?(図1)またプッシャー症候群*1があると、正中を維持することが困難となるのも、介助が難しくなる一因でしょう。

*2【プッシャー症候群】=健側に力が入ってしまい、麻痺側へ押してしまう症状。

図1 この患者さん、どう移乗介助する?

拘縮のある患者さんの介助時の手の当て方

図2 拘縮のある患者さんの支え方

拘縮している側を上方に向けて介助をします。極力自分で起き上がってもらうことを優先しますが、健側で柵を持って寝返りしようとすると、どうしても健側に力が入ってしまいます。すると対側の拘縮側に力が入ってしまい、筋緊張が増します。このような場合は、介助者による介助が必要です。

また、大腿部など、筋肉に触れた介助をすると痛みを生じてしまい、患者さんも緊張してしまいます。膝関節や骨盤部分に手を当てます。このときはつかむ感覚ではなく、なるべく広い面積を使い介助します(図2)。

拘縮のある患者さんの身体を起こす際の首の向き

この記事は会員限定記事です。