小児科の看護師としての経験を活かし、絵本作家、クリニック事務長、インスタグラマーと、幅広く活躍している村田友梨さん。今回は絵本をつくるきっかけとなった幼少期の出来事、看護師として・母としての思い、キャリアに悩むナースへのメッセージなどを聞きました。

前回の記事はこちら

絵本作者、クリニック事務長、インスタグラマー 多彩な顔をもつ小児科ナースのキャリア

村田友梨むらたゆり

看護師

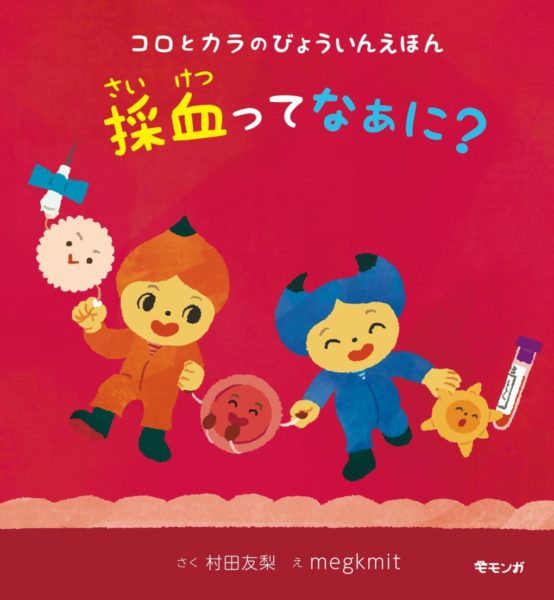

小児科、NICU・GCU、内科などで看護師として勤務。子どもの症状や病気についてSNSで発信。2023年に『コロとカラのびょういんえほん 採血ってなぁに?』(みらいパブリッシング)を自費出版。絵本製作やクリニック事務長の仕事などを通して、子ども、保護者、医療者の3者を支えている。

Instagram:むーゆり/小児科ナース(@shouni.ns.yuri)

幼少期のトラウマ、看護師・母としての思いから、子どもが主役の医療絵本を制作

子どもと医療者の気持ちのすれ違いを絵本で解決

―村田さんはプレパレーション*に役立つ絵本を自費出版されました。なぜ絵本をつくろうと思われたのでしょうか。

*検査や処置によって経験する混乱や恐怖が最小限になるよう、子どもに合わせた説明や配慮をすること。

村田さん

私、小さいころから採血が大好きだったんですよ。

―採血されるのがですか?

村田さん

そう、怖いと思っていなくて。管から血が出てくる様子に、人体の不思議を感じて面白かったんです。採血の日は「今日はどっちの手にしようかな」と楽しみにしているくらいでした。それなのに採血の際、医療者に馬乗りに押さえつけられたことがトラウマに。近くにいた母が何も言ってくれなかったことにも、「私が採血を好きなこと知っているのに!」と怒りじみた感情が湧きました。

看護師になり、子どもに治療の説明をする医療者はとても少ないことを実感。そして息子がインフルエンザになったとき、きちんと説明もなく引き離されて泣き声を聞くしかない……という状況に遭いました。子どもだった自分自身、看護師、保護者の3つの視点をもつ私だからこそ、できることがあるのではと思うようになったんです。

―その解決策として絵本をつくられたんですね。

村田さん

検査や処置ではどんな道具を使うのか、どんなやり方をするのかを伝えることは、子どもと医療者の気持ちのすれ違いをなくすことにつながります。動画やアニメも考えたのですが、採血について親子で一緒に学ぶには絵本が一番だと思いました。保護者にとっても、本に書かれていることのほうが安心感をもってもらえるかなと。さらに、忙しい医療者にとっても、絵本なら「採血の前に読んでね」と渡しておけます。好きなキャラクターを取り入れたり、年齢によって言葉を変えたりといった、個別性に合わせたプレパレーションは大事ですが、準備するのは本当に大変。この絵本が多くの子どもたちに読まれて、小児科の看護師の負担も少し減りつつ、子どものがんばりを引き出すアイテムになればいいなと思っています。

コロとカラのびょういんえほん 採血ってなぁに?

村田友梨 著/megkmit 絵

1,430円(税込)

みらいパブリッシング

―プレパレーションは近頃注目されている印象があります。

村田さん

そうですね。保護者の間でも知られてきているようです。ただ、小児科以外の科の看護師さんにはなじみがないかもしれません。でも、大人にも検査や処置についてわかりやすく説明することは大切。特に認知症や発達障害の方へのアプローチとしてはプレパレーションの知識が役立つので、他科の看護師さんにももっと広まればいいなと思います。

―絵本制作のため、クラウドファンティングをされたとのこと。周囲からの反響はいかがでしたか。

村田さん

つくった絵本を図書館やクリニックに広めるために、クラウドファンティングで資金を募ることに。支援してくださった方のおかげで、制作費と同じくらいの金額が集まりました。絵本を置いてくれるクリニックも増えてきて、SNSでは「あの赤い本見たよ」「これを読んでから子どもが採血の日を楽しみにしています」「絵本に出てきた道具を実際に見て、子どもが喜びました」といったメッセージが届いています。。

―採血以外にも、絵本にできるテーマはいろいろありそうですね。

村田さん

本当はシリーズで12種くらい出したいんです!次は予防接種で、青い表紙にしようかな、などと構想を練っています。実現はなかなか難しいですが、こういう絵本はあまり出版されていないので……。絵本のイラストを描いてくれたのは、イラストレーターのmegkmitさん。教員の経験があり、校内掲示や配布物も作られていて、体の構造を描くのがじょうずなんです。特に、見開きで血管の構造を描いたページは子どもに人気です。

小児科ナースや子育て中の人へ向けて伝えたいことをSNSで発信中

―SNSでも積極的に情報を発信されていますが、すべてご自身で投稿されているのですか。

村田さん

はい。自分なりに情報を要約したり、まとめたりするのは昔から好きなんです。誰かにそれを伝えて「そうなんだ~」と感心してもらえると、うれしくなりますね。看護師として現場で働いているからこそ、伝えたいことを投稿しています。フォロワーは小児科の看護師さんや子育て中の方が中心。特に子育てをしている方は、熱心にSNSで情報収集をする印象がありますね。

―看護師がSNSで情報を集めるとき、どんなことに気をつければよいでしょうか。

村田さん

私は根拠のあることを発信するようにしていますが、SNSの情報は“エンタメ”として捉えてほしいと思います。流れてくるのは正しい情報ばかりとは限らないので、やはり本当かどうかは自分で確かめないといけないですよね。

やってみたい!という気持ちを大事にチャレンジを

―さまざまなことに挑戦している村田さん。新しいフィールドで困難を乗り越えるコツを教えてください。

村田さん

そもそもあまり心配性なタイプではないのですが、一番は「それをやったらどんなに楽しいか」を考えることですね。看護師はどこでも働くことができるのが強みの1つなので、今しかできないことをやろうと考えています。今後は、先ほどお伝えしたように絵本のシリーズ化に加えて、事務長としての仕事の独立をめざしています。

―最後に、これからのキャリアに悩む読者へメッセージをお願いします。

村田さん

「やりたいことはやってみて、看護師経験を活かそう」と考えると、楽しく働けると思います。看護師の仕事って、どんな業種にも通じるなと感じています。コミュニケーション能力が高い人が多いですし、看護記録では患者さんの訴えを聞き、客観的に観察し、アセスメントをして、プランを立てる。これはどの仕事をするにも重要なことですよね。看護師はもっともっといろんな場所で活躍できると思うんです。資格をもっていれば看護師なので、“看護師”に縛られた働き方をしなくてもいいのでは。自分の興味があることに挑戦してもらえたらと思います。

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。