近年、導入が進んでいる「EHR」。EHRとは?従来の電子記録との違いとは?EHRの基礎知識をわかりやすく紹介。神奈川県横浜市の北東部で展開する地域医療介護連携ネットワーク「サルビアねっと」についても取り上げながら解説します。

「医療・看護の知っておきたいTOPIC」の連載まとめはこちら

*

私は、「EHR」の1つである地域医療介護連携ネットワーク「サルビアねっと」に、構想・立上げの段階から現在まで携わってきました。そこで、全国各地域で導入が進んでいるEHRについて、「サルビアねっと」を参考に、次の3点から説明します。

1.EHRとは何か

2.EHRを導入する効果は何か、何がよくなるのか

3.EHRの都市型導入事例(「サルビアねっと」のケース)

EHRとは――地域で医療・介護連携するための電子的なネットワーク

●EHRでは、 電子的に記録された患者情報をさまざまな施設・機関が相互に活用する

●情報は地域の共通のサーバーで管理され、参加メンバーは自由に情報を受信・発信できる

EHRでは電子的な患者記録がクラウド上で管理され、 広範なアクセスが可能に

皆さんは、EHRという言葉を聞いたことがありますか?EHRはelectronic health recordの略で、直訳すると“電子的な健康情報記録”となります。ちなみに、スマートフォンのアプリなどで見られることが多いPHRはpersonal health record(個人健康情報記録)です。

実際のEHRは“地域医療介護連携ネットワーク”を指し、各地域で電子的に記録された医療や介護の患者情報を病院・クリニック・歯科医院・薬局・介護施設などの人たちが活用して、その患者さんの治療や健康維持・向上に役立てるシステムです。

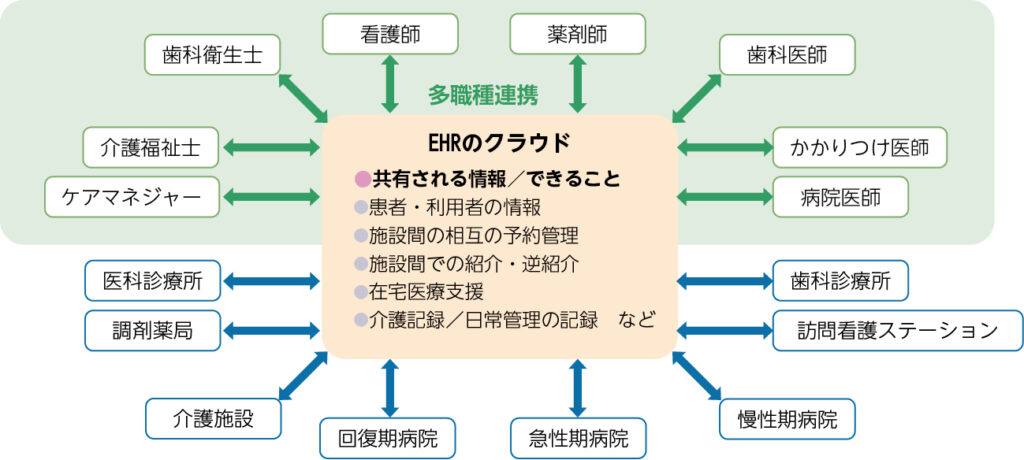

EHRの運用にあたっては、病院・クリニック・歯科医院・薬局・介護施設などの、電子カルテ・レセプトコンピュータ(レセコン)・画像システム・調剤システム・介護システムなどから、医療や介護の患者情報をクラウドにあるサーバーに集めます(図1)。この情報を、EHRに参加する施設の医療・介護に従事する人たちが業務に活用します。このシステム上では、さまざまな職種の人たちが情報の参照・発信を自由に行うことができます。

図1 EHRのクラウドにアクセス可能な人員・施設の連携イメージ

EHRの特徴や従来のシステムとの違いは多岐にわたる

EHRの特徴には、以下のようなものがあります。

①医療や介護に携わる多業種・多職種のスタッフが双方向で参加できる

EHRは、「情報を出すだけ」「情報を見るだけ」の一方通行ではなく、医師・看護師・薬剤師・介護福祉士などの医療・介護に携わるさまざまな人たちが、双方向で参加するシステムです。この点が、従来の医療連携システム(例:病院からクリニックへ、一方向で画像を提供するシステムなど)と大きく異なります。EHRに参加している施設で、アカウントを持っている人であれば、医療情報を共有し、発信できるシステムなのです。

②患者の医療や介護の情報が時系列で蓄積され、確認できる

EHRでは、患者さんの診断・診療・検査、手術や入退院の内容や時期・期間、処方薬、介護の状況といった情報が時系列的・網羅的に収集され、蓄積されます。職種ごとの権限に応じて、患者さんの病歴や治療歴、処方の状況を一元的に見ることができます。

③情報を安心・安全に利用でき、管理できる

震災などの大災害から貴重な医療情報を守ることもEHRの重要な役割です。紙媒体の医療情報や施設内のみで管理していた医療情報について、地震や台風、洪水などの災害により、情報を見られなくなる・情報が消失するといった事例が過去にありました。

大切な医療・介護情報をいかに守っていくかという点で、クラウドのサーバーで情報を管理するEHRであれば、これらの問題を解決できます。

④ビッグデータの活用につながる

時系列に沿って網羅的に蓄積されたEHRの膨大なデータを分析し、大学医学部や研究機関などと連携して研究活用することで、医療の進展や、患者さんの健康増進に役立てることができます。

⑤高いセキュリティのもとで、患者情報を管理できる

情報提供の同意※を得た患者さんの医療・介護情報のみ、参加施設間で共有します。また、情報のやりとりはVPN(virtual private network:インターネットのなかで、他から侵入できない閉域をつくったネットワーク)を使います。このため、外部に情報が流出することは基本的にありません。

※「サルビアねっと」では、神奈川県と横浜市のガイドラインに準拠し、オプトイン(事前に情報利用の許可を得る)方式で患者の包括合意を得ています。

⑥人的セキュリティを担保して運用される

人為的な原因によるシステムからの情報流出を防ぐため、EHRでは情報に接する人々に厳しいルールを設けて運用します。職種や業務上の権限に応じて利用できる情報項目を制限する、自身に無関係な患者さんの情報は表示しない、「誰が・いつ・どの情報を見たか」の履歴を残す、パスワードを定期的に変更するなどのさまざまな対策により、情報の悪用を防ぎます。

EHRを導入する効果は何か、 どんなことがよくなるか

●医療・介護にかかわる誰もが情報にアクセスできるということそのもののほか、 医療機能の分化(転院の円滑化)や医療費の削減につながるかどうかもEHR導入の重要な指標

●「サルビアねっと」は神奈川県により、 公的な導入効果の評価を受けている

情報収集の成果・医療機能の分化・医療費削減が効果達成の評価軸

現在、EHRは全国で約250か所の地域で展開されています。そのなかで、「サルビアねっと」は神奈川県健康医療局により導入効果検証が実施されたので、その評価指標を紹介します(令和4年度までの実績)。

主に以下の3点が達成できていることで、「導入に効果がある」と評価されます。

①多くの患者情報が集められていて、それを医療・介護関係者が活用できている

1.住民同意数:効果あり

全国平均の1万4,000人に対して、約2万人の情報提供同意を取得しました。ただ、絶対数は多いのですが、サルビアねっとがカバーする横浜市鶴見区・神奈川区・港北区の人口は約57万人もいます(中核医療機関等からの一定距離の居住者から算出した地域対象人口)。今後、より多くの同意に向けて動いていくことが目標です。

2.地域住民網羅性:目標未達

今回の実績は2.89%でした。厚生労働省の目標は5%なので、まだ増やす必要があります。

3.参加施設からのログイン数:目標未達

毎月平均が1,103回でした。全国平均は4,310回です。施設によってログイン数にばらつきがあるため、魅力ある機能をもたせ、多くの利用者がアクセスするような施策が重要です。

4.参加施設状況:効果あり

地域の病院の45%が参加し、医科・歯科診療所、薬局、介護などすべての施設の参加状況で全国平均を上回っています。

②医療機能の分化(急性期から回復期への転院円滑化)を促進している

5.施設間連携:効果あり

参加住民の91%の情報が、2施設以上で連携されています。

6.平均在院日数(の減少):効果あり

神奈川県および横浜市の病院における平均在院日数が増加ないし横ばいであるなか、「サルビアねっと」参加施設では減少傾向にあります。各病院による努力の結果ですが、EHRも貢献していると考えています。

7.救急対応状況:効果あり

全国ならびに神奈川県では救急搬送の受入件数が減少傾向にあるなか、「サルビアねっと」に参加している中核病院では受入件数が増加しています。「サルビアねっと」により、病床機能の分化・連携(入退院)が促進され、病床回転率が上がったといえます。

③不要な検査・投薬の削減から医療費削減につながっている

8.重複・多剤処方件数(の減少):効果あり

横浜市鶴見区における国民健康保険での検証で、「サルビアねっと」導入前後を比較すると、重複処方を受けた人数は32.19%、多剤処方を受けた人数は22.16%減少しています。重複検査・重複投薬の削減による医療費適正化効果は、鶴見区だけでも約2億4,000万円にのぼると推計されています。

EHRの導入効果を維持・拡大していくために進めるべき施策

これからもEHRの効果を活用し、より多くの機関での導入に向けて動くために、次の5つのことを進めていきます。

①参加住民数の拡大

データの集積・活用の面からも、住民の同意と理解が不可欠です。

②隣接地域との連携

都市型では特に、患者流動性を考えて近隣地域との連携が重要です。

③医療DX:全国医療情報プラットフォームとの連携

国は医療DX推進のためにプラットフォーム構築を進めていますが、膨大な医療情報量や各地域の固有事情を考えれば、すべての情報を一括管理することは不可能かつ非効率です。そのため、各地のEHRとの連携が求められます。

④利用価値の向上

EHRに参加する人たちが、「役立つ」「貴重だ」「使いたい」と思うような機能の充実と、開発が求められます(新機能の開発については、後述します)。

⑤診療報酬加算による利用促進

ICTの活用促進のため、診療報酬上の点数が設定されています。例えばEHRで画像情報などの診療記録を見て診療に活用した場合、診療報酬点数として30点が加算されます(電子的診療情報評価料)。

都市型EHR「サルビアねっと」の概要と実例

●「サルビアねっと」は、 大都市圏に特有の「職場と住居の距離が遠いケースがある」という課題をふまえ、 設計されたEHRのネットワーク

●行政と連携し、 独自のガイドラインに沿って運用が進められている

「サルビアねっと」の概要と導入経緯

「サルビアねっと」は、神奈川県横浜市の北東部(鶴見区・神奈川区・港北区。対象地域人口約57万人)で展開している、唯一の都市型医療介護連携ネットワークです。

東京や横浜市、名古屋市、大阪市などの大都市圏では、職住(職場と住居)の距離が近接せず、受診する医療機関も居住地域ではなく、勤務先の近くにあるという場合があります。EHRは、一般的には行政区域を基準に、文化的・経済的に関係の深い地域で展開されます。しかし、都市型を構想する際は、都市では人々が日々移動しているため、地域でまとめることに難しさがあります。

そこで、神奈川県横浜市の医療局から、都市型のEHRを想定した「ICTを活用した地域医療連携ネット

ワークガイドライン」が公表されました。そして、「サルビアねっと」は横浜市EHR構築モデル事業として2019年3月27日、横浜市鶴見区から運用が開始されました。

その後、神奈川県健康医療局において「神奈川県地域医療介護連携ネットワーク構築ガイドライン」が制定され、「サルビアねっと」はこのガイドラインにも準拠したネットワークとして、神奈川区や港北区へと対象地域を拡大して現在に至っています。

「サルビアねっと」の見かたと今後の展望

①どのような画面で、どんな情報がみられるか

診察記録や処方された薬剤など、その患者さんの情報が時系列で、一覧で確認できます。また、一覧の中でアイコンとして表示されている項目(「処方」「検査画像」など)をクリックすると、詳細画面に切り替わります。

②「サルビアねっと」を用いた今後の取り組みの展望(これから実装される予定の機能)

●検査、外来予約

連携施設から中核病院への検査・外来予約を「サルビアねっと」で行います。画面左側に予約先の中核病院のスケジュール(予約枠)状況、右側に患者情報が表示され、一画面で確認できます。

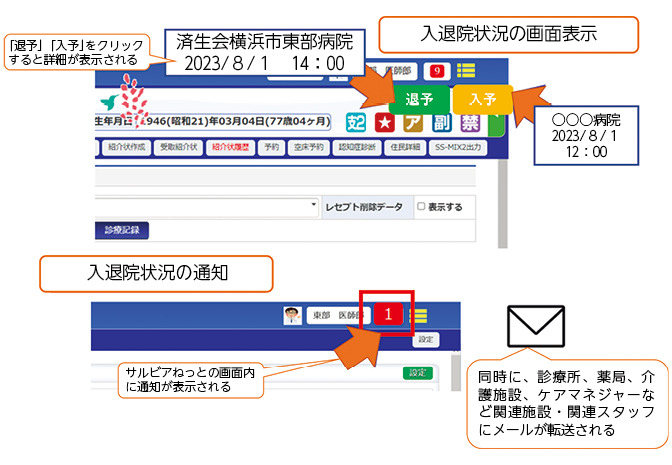

●入退院通知

サルビアねっとの画面上に患者さんの入退院状況を表示したり、入退院状況を参加施設の関係者へメール通知でお知らせします(退予=退院予定、入予=入院予定)

●フレイルリスク判定(フレイル予防)

身体機能の測定会の結果情報や日常生活機能のログデータから、フレイル予測・改善、健康維持について医療・介護関係者が患者さんにアドバイスできるしくみを構築していきます(慶應義塾大学医学部と連携)

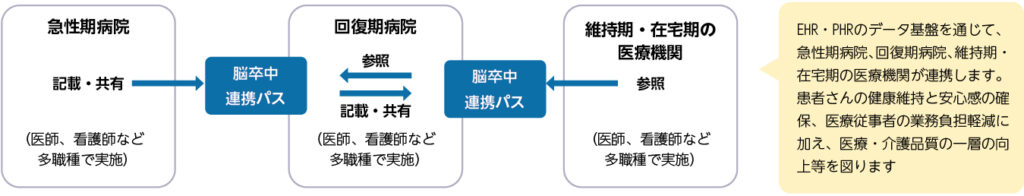

③一部で稼働中の、独自システムを用いた多施設連携

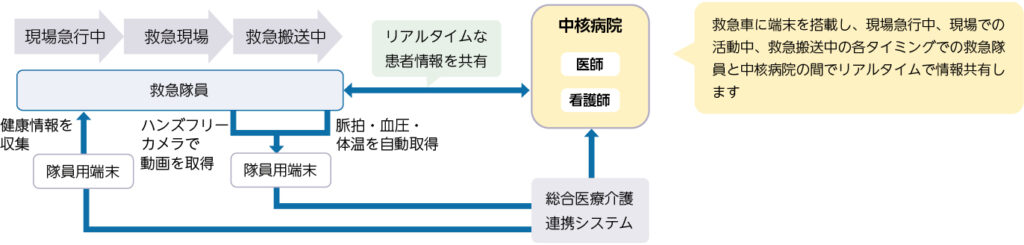

次に紹介する事例は、「サルビアねっと」と、総合医療介護連携システム「CoEsse」を活用した取り組みのうち、すでに一部地域で稼働を開始しているものです。

●脳卒中連携パス

●救命救急時の迅速な情報共有

以上、EHRの概要を述べてきましたが、皆さんのご理解をいただき、日々の業務にお役に立てば幸いです。

※この記事は『エキスパートナース』2024年12月号記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。