書籍『看護記録を整える』は、看護記録の見直し・改善について具体的に解説した1冊。そのなかから、特別に「看護記録を『整える』前に」の試し読みを公開。看護記録の効率化を図るにはどうすればよいのかから紹介していきます。

「看護記録を整える」の連載まとめはこちら

〈目次〉

●看護記録の効率化を図るには

●なぜ、いま看護記録を「整える」のか

・Point①看護記録が「整っている」といえる条件は4つ

・Point②記録の効率化は「働き方改革」の観点からも重要

・Point③電子カルテの導入・改善時は、看護記録を整える大チャンス

●記録委員・記録担当になったら自施設の状況・課題を把握する

・Point①まずは自施設・自部署の「看護記録の状況」を把握する

・Point②看護記録に関する「用語」を正しく理解する

・Point③看護記録の「形式」を正しく理解する

看護記録の効率化を図るには

“業務改善の一環として「看護記録の効率化を図る」という方針が出されたものの、何をどうしたらいいかわからない…” そんな悩みを抱える看護管理者、記録委員や記録リンクナースは、少なくないことでしょう。

看護記録の記載は、スタッフにとって「最も時間がかかる業務」ともいわれます。そのため「時間外労働時間の短縮」といった目に見える指標ばかりに気を取られてしまうと、“もっと機械化できないか” “もっと自動化できないか” といった方向に進んでしまいがちです。

看護は患者・家族をはじめとする人間に対して提供する技術ですから、効率化できないこともありますし、行きすぎた効率化によって悪影響が生じることもあります。看護記録の効率化を行うときには、そのことを忘れないでほしいと思います。

なぜ、いま看護記録を「整える」のか

Point①看護記録が「整っている」といえる条件は4つ

みなさんの施設では、看護記録は整えられていますか?

①看護記録の基準はありますか?

②看護記録基準に沿った記録ができるよう、監査はできていますか?

③看護実践ができ、その実践が看護記録に残るような教育は、できていますか?

④看護記録を分析し、看護実践を改善できていますか?

これらの質問すべてに “YES” と回答できれば、それは、看護記録は整えられているといえます。

しかし、現状では「すべて “YES”」と答えるのは難しい施設も少なくないと思います。なかには「①は “YES” だけれど、②③④は微妙…」という施設もあるでしょう。でも、どうして上記の4つがそろっていないと「看護記録が整えられている」といえないのでしょうか?

「基準がある」「教育している」事実より、内容や方法が大切

どの施設にも「看護記録の基準やマニュアル」は整備されていることでしょう。しかし、その基準が周知され、正しく活用されているかどうかは別問題です。

「入職時に、記録委員会で、しっかり教育を行っているから大丈夫」となってはいませんか?

経験を重ねたからスタッフだからこそ、出てくる悩みもあります。先輩が何となく記載していた記録が、そのまま病棟内で受け継がれてしまう可能性もあります。

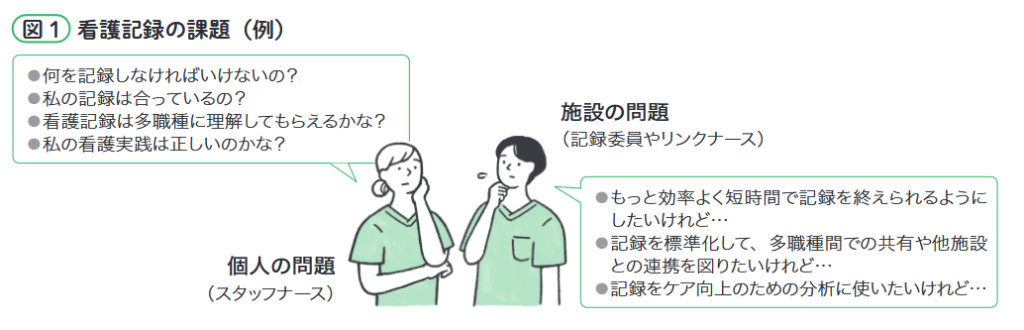

だからこそ、継続的な教育や、定期的な監査に基づく見なおしが必要なのです。これらすべてが満たされた状態となって、はじめて「看護記録が整っている」といえるのです(図1)。

診療報酬の改定や看護必要度の導入など、時代の変化に伴い、看護記録のあり方も変わっています。昔は適切だったことが、現在では不適切となっていることもあります。

Point②記録の効率化は「働き方改革」の観点からも重要

看護記録は、時間外勤務の主な原因になっていることが指摘されています。その原因には、業務量の多さ、優先順位の問題、習慣化、非効率的な記録システムなどが考えられます(表1)。

これらの課題を解決するためには、

●看護記録全体の見なおしや標準化(標準看護計画やクリティカルパスの運用)

●記録システムの効率化

●業務プロセスの見なおし

など、「看護記録を整える」ことが必要です。そのためには、組織的な取り組みが重要になります。

働き方改革とは、労働者が個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会をめざして提言されました。その筆頭が「長時間労働の是正」です。労働時間を短縮しつつ、ケアの質を担保するために、記録の効率化が求められているのです。

Point③電子カルテの導入・改善時は、看護記録を整える大チャンス

医療DX推進に向けて「電子カルテ導入」が進んでいる

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、保健・医療・介護の各段階において発生するデータを、全体最適された基盤(クラウドなど)をとおして「整える」ことで業務やシステム・データ保存の共通化・標準化を図り、国民がより良質な医療やケアを受けられ、予防を促進していけるように、社会・生活の形を変えることをさします。

その一環として行われているのが、電子カルテの標準化によって情報共有しやすくする取り組みです。そのために、厚生労働省では「2030 年までに電子カルテ普及率 100%」という目標を掲げています。

しかし、厚生労働省の医療施設調査によると、2020 年時点での電子カルテの普及率は、一般病院全体で 57.2%です。

病床規模別の内訳をみると、

●400 床以上の大規模病院:91.2%

●200〜399 床の中規模病院:74.8%

●200 床未満の小規模病院:48.8%

●一般診療所:49.9%

となっています1)。

このデータから、大規模病院ではほぼ導入が完了している一方で、中小規模の病院や診療所では普及が遅れていることがわかります。

医療機関同士でスムーズにデータ共有できるようにするため、電子カルテ情報の標準規格化が進められています。その第Ⅰ段階として、電子カルテ普及率100%という目標が掲げられました。

参考:地域で医療・介護連携するための電子的なネットワーク「EHR」

小規模病院・クリニックでは、まず「電子カルテ導入」を

電子カルテの普及率は、2017 年の調査結果と比較すると全体的に上昇傾向にあります。しかし「2030 年までの電子カルテ普及率 100%」という目標には、いまだ大きな隔たりがあることがわかります。

普及が進まない主な理由には、導入・運用コストの高さや紙カルテへの慣れなどが挙げられます。この理由のために、電子カルテが導入できない施設では、まずは、電子カルテをどのように導入していくかを検討しなければいけないかもしれません。その際には、

●看護業務プロセス全体の見なおし

●看護記録の効率的な記入方法の見なおし

●他職種との情報共有方法の見なおし

といった点も含めて、全体像を検討するとよいでしょう。

電子カルテ導入済みの施設では、自施設の状況に合わせた改善を

すでに電子カルテの導入が進んでいる大規模病院では、

●標準化されたテンプレートの導入

●クリティカルパスの活用

により、ムダな記録を削除し、効率よく記録する方法を検討しましょう。この際に、記録を分析できる形に整えることも念頭に置くことが重要です。

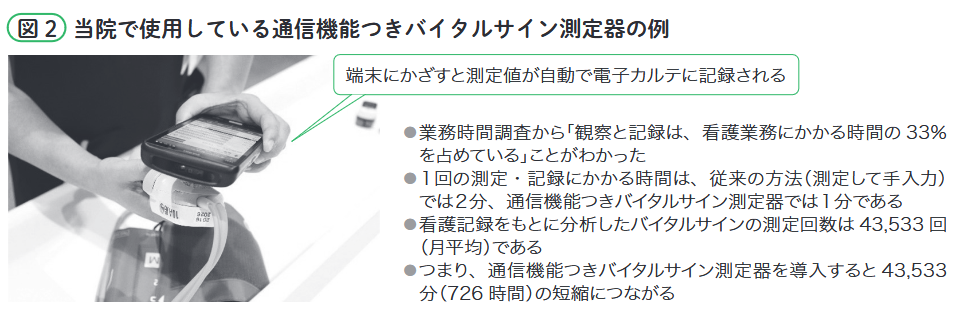

同時に、音声認識による看護記録の作成や、通信機能つきバイタルサイン測定器の活用など、業務の効率化を図る必要があるでしょう。

また、分析可能な記録を整えた後には、実際に分析を行い、看護ケアの改善を持続的に行うことも必要となります。

電子カルテ情報の標準規格化が進められていることに伴い、自施設の電子カルテシステムを見なおし、大幅に調整する必要が生じることもあります。特に、自施設オリジナルの用語やマスターを運用している施設では、これらの作業が必須です。

〈ちょっと詳しく〉IT技術を最大限に活用するヒント

音声認識による看護記録の作成は、多くの施設で導入されはじめています。スマートフォンやタブ

レットなど、日ごろ使い慣れたデバイスを使用するため導入しやすいですが、「声に出す」ことへの抵抗感や、患者のプライバシー保護といった点への配慮が求められます。教育やマニュアルの整備が必要になるかもしれません。

また、近年、通信機能つきバイタルサイン測定器を看護記録に活用する施設も増えてきました。この測定器には、スマートフォンのおサイフケータイ機能や、交通系 IC(Suica、PASMO など)と同じ近距離無線通信(near field communication:NFC)と呼ばれる技術が用いられており、「体温・血圧・脈拍・SpO2を機器で測定し、所定の端末にかざすだけ」で電子カルテに測定結果が記録されるしくみとなっています(図2)。

これらの技術は、タイムリーな看護記録を可能とするだけではなく、転記による記録間違いの予防に

貢献することがわかっています。

記録委員・記録担当になったら自施設の状況・課題を把握する

Point①まずは自施設・自部署の「看護記録の状況」を把握する

看護記録を整えるために、まず実施したいことは「自施設の看護記録の現状を確認し、見なおす」ことです。看護記録の見なおしは、看護管理者、看護記録委員や部署の記録担当(リンクナース)が担うことになるでしょう。確認するポイントを以下にまとめます。

①看護記録基準はあるのか、ある場合は見なおしが必要か

②看護記録基準に沿った記録ができる教育体制は整えられているか

③看護記録基準に沿った記録ができているか、監査する体制はあるか

④看護記録が分析できる形となっているか、分析しているか

⑤看護記録は効率的に記載できているか

現在、ほとんどの病院では看護記録基準があると思います。しかし、もし自施設に看護記録基準がないのであれば、日本看護協会の『看護記録に関する指針』に沿って、自施設の記録の状況を確認するとよいでしょう。そこから、自施設・自部署の課題がみえてきます。

看護記録に関する課題を図1にまとめます。

課題は「個人の問題」「施設の問題」に分けて考える

個人の問題に関しては、継続的に教育を行うこと、形だけではなく適切な監査を行って、フィードバックを重ねていくことが重要です。

施設の問題に関しては、看護記録の構造や、カルテとの関連性を理解し、1つずつ着実に改善を重ねていくしかありません(図2)。すべてを一気に解決する魔法のようなシステムやツールは、残念ながら存在しないためです。

Point②看護記録に関する「用語」を正しく理解する

アセスメント:収集した情報から看護上の問題点を分析すること

アセスメントとは、対象(患者・家族)の状態・状況を明らかにするうえで必要となる主観的データと客観的データを収集し、それらを統合・分析することで、対象を取り巻く看護上の問題点を理論的に評価する一連のプロセスです。

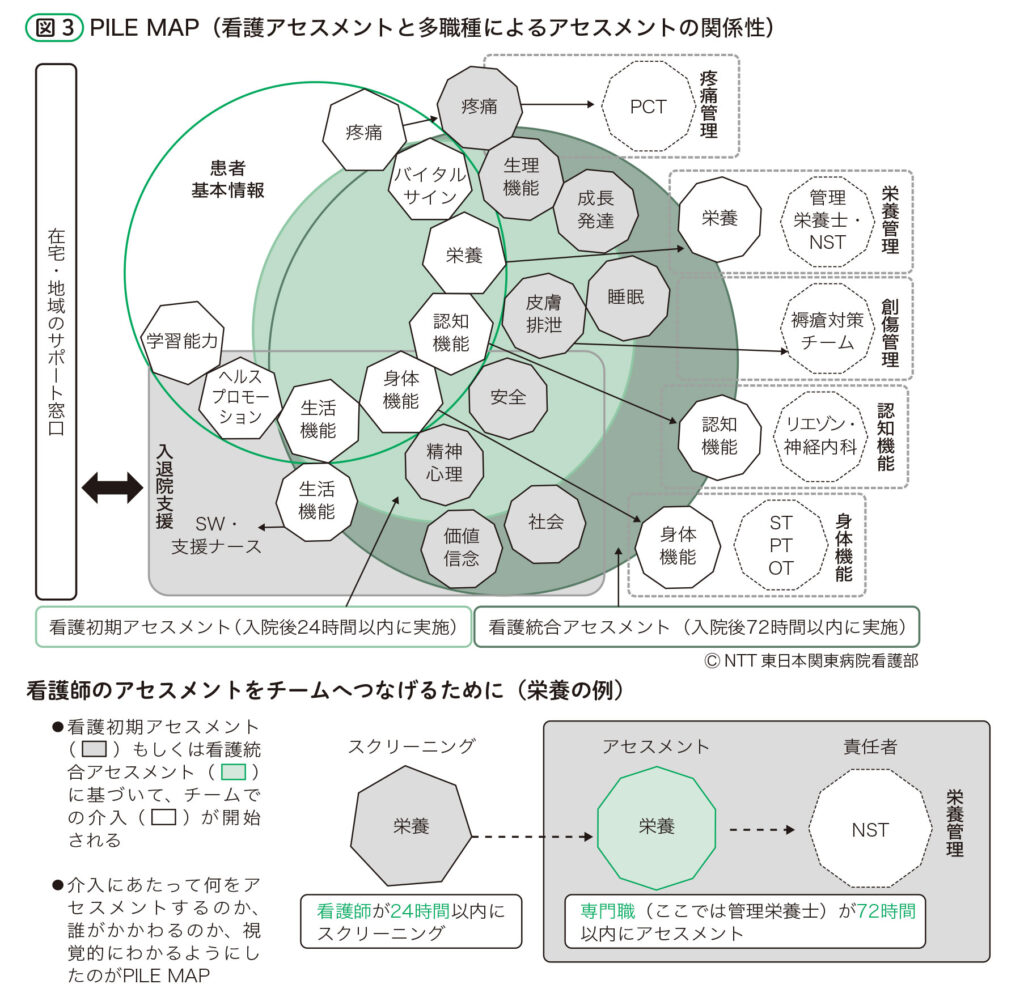

当院では、地域連携・多職種連携の視点を重視した PILE MAP(ペイルマップ【図3】)という概念図をもとにアセスメントの視点をまとめ、看護師が行うスクリーニング・アセスメントと、チームや多職種が行うアセスメントの関係性を整理し、その項目を「患者プロフィール(プロファイル)」画面に設定しています。そして、看護師のみが使用していた看護データベースを廃止し、患者プロフィール画面に「患者のアセスメントに使用する基礎情報」を多職種が記載しています。

PILE MAP(patient information link elements)には「重なり合う地図」という意味があります。すべての情報は地域につながっていることと、患者情報の連携する要素が重なり合う視点を示す図です。

プロブレム:アセスメントで分析した「看護上の問題点」

プロブレムとは、アセスメントの結果、対象の疾患や状態の変化によって生じている(または生じる可能性のある)健康上の問題を、看護の視点で明らかにしたものです。

NANDA を用いた看護記録の場合「プロブレム=看護診断ラベル」です。

看護計画:アセスメントに基づいて立案する「看護活動の計画」

看護計画とは、看護の対象者の特性に応じた看護を行うために、看護上の問題を解決する目的で行う看護活動の計画を記述したものです。

当院の看護計画には、以下の2種類があります。

①標準看護計画:疾患別看護ケア基準(HCbooks[→本書p.34])やクリティカルパスなど、あらかじめ患者目標と目標に対する看護介入がセット化されたものから選択し、立案するもの

②標準看護計画には該当せず、患者の症状や特性別に患者目標と看護介入を立案する方法

看護計画に使用する患者目標や看護介入項目は具体的かつ評価可能な表現で定め、患者・看護師の間で共有します。また、多職種と協働し、共通の目標を達成するために、各職種が果たすべき役割行動と責任の所在を明確にすることも必要です。

クリティカルパスは「患者状態と診療行為の目標、および評価・記録を含む標準診療計画書であ

り、標準看護計画の一部が反映されています。クリティカルパスと標準看護計画があるならば、これらに用いる用語は同じ用語になるように整える必要があります。

Point③看護記録の「形式」を正しく理解する

経過記録:場面によって適切に使い分けるのがコツ

経過記録とは、対象の意向や訴え、健康問題、治療・処置、看護実践などの経過を記載したものです。

経過記録は、叙述型記録とフロー型記録の2つに大きく分けられます。多くの医療機関では、これら2つの記録方式を組み合わせて使用しています。

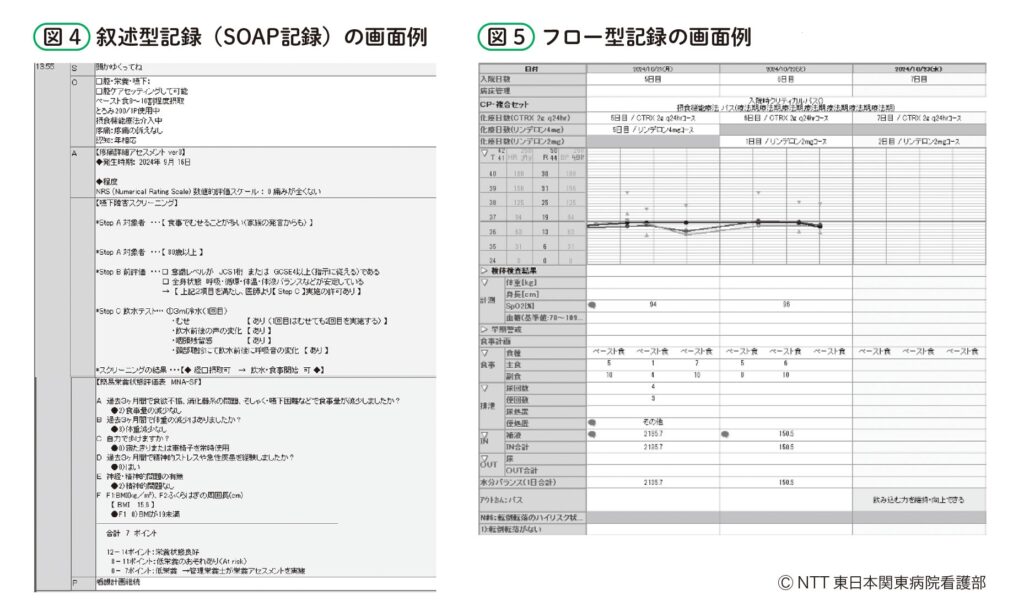

▶叙述型記録は、定められたフォーマット(形式)で記載する

叙述型記録は、急変時や心理的・行動的問題など、データベースやオーバービューなどへの標準的な記載が困難な場合に使用されます(表1)。患者の状態や看護ケアの内容を文章形式で時系列に沿って記述する方法です(図4)。患者の状態や看護師の観察、実施したケアなどを詳細に記述できること、SOAP形式やフォーカスチャーティングなどの手法が用いられることが特徴です。

叙述型記録は「効率化の障害」とみなされて敬遠されがちです。しかし「イレギュラーな事象」をゼロにするのは不可能なので、書かねばならない場面は必ず出てきます。

▶フロー型記録はオーバービューとも呼ばれる

フロー型記録は、あらかじめ決められた項目について、一定期間の経過を一覧表形式で記録する方法です(図5)。バイタルサインや処置・投薬などの定型的な情報を簡潔に記録できること、患者の状態の変化を視覚的に把握しやすいこと、選択リストなどを用いることで記録の効率化を図ることができ

ること、患者の経過を一覧で確認できることが特徴です。

要約(サマリー):「誰が読んでも理解できる」ように記載する

要約は一般的にサマリーと呼ばれます。サマリーには2種類あります。

①入院中に実施した医療行為や看護ケアの計画や評価をまとめたもの

②次のケアの担い手に引き継ぐべき医療行為や看護ケアをまとめたもの(急性期の病院から回復期の病院や訪問看護ステーションなどへ提供される情報をイメージするとわかりやすい)

サマリーを記載する場合は、略語の使用を控え、次のケアの担い手に医療行為や看護ケアを確実に引き継ぐことが重要です。

●当院ではクリティカルパス適用で、パス通りに経過した患者は、サマリーの記載は不要としています。

●次のケアの担い手:他の医療機関・訪問看護ステーションなど

(村岡修子)

- 1)厚生労働省:電子カルテシステム等の普及状況の推移.https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000938782.pdf(2024.11.7 アクセス).

2)厚生労働省:医療 DX について.https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoudx.html(2024.11.7 アクセス).

続けて読みたい同シリーズの記事

●DX推進によって、看護記録はどう変わる?

●ココがポイント!看護記録の監査や教育

こちらもチェック!

●看護記録作成に生成AIを活用!

●そのほかの連載記事

看護記録を整える

NTT東日本関東病院看護部記録委員会 著

相馬泰子 監修

村岡修子 編集

B5・144ページ、定価:2,860円(税込)

照林社

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。