看護教育や臨床の現場にVRを活用するには?実際のVRプログラム開発の事例を紹介しながら、今後の展望について考えていきます。

前回の記事:VRを活用した看護教育・研修の最前線と最新事例①

看護分野のVRプログラム開発

看護学生用のプログラム

筆者は、2019年度および2020年度において、企業からの受託研究費を受け、VRプログラム開発に取り組みました。2019年度は、看護学生用として次のテーマを開発しました。

【テーマ1】 看護師の何気ない行動は、患者にどう映るのか

【テーマ2】 適切・安全な輸液の管理

テーマ1に関しては、看護師役および患者役を教員に依頼しました。看護師と患者の両方の目線からの撮影のため、同じシナリオを2回演じてもらい、360度カメラを頭に装着しました(図1)。

プログラムの検証は、学生20名に視聴してもらい、アンケートに回答してもらいました(当初、参加学生のグループディスカッションを予定していたが、COVID-19対策のためできなかった)。

学生の反応はとてもよく、「おもしろかった(90%)」「理解しやすかった(80%)」と回答しています。また、「いつから授業に取り入れるのか」などという質問もありました

看護管理者向けのプログラム

2020年度は、下記のような看護管理者向けのVRを開発しました。場面としては、看護部長が看護師長に面談をする4つの事例です。

【テーマ】

看護部長による看護師長への面談場面

【面談内容の事例】

よい事例1:新採用者の育成

悪い事例1:新採用者の育成

よい事例2:目標管理面接

悪い事例2:医療事故対応

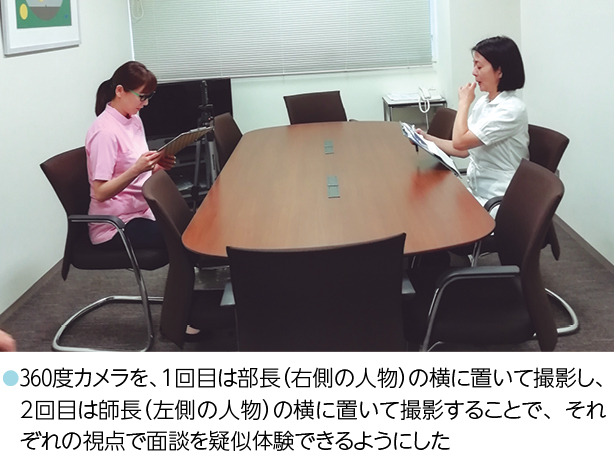

シナリオ作成にあたっては、現役の看護管理者にヒアリングを行いました。 撮影に関しては、360度カメラを看護部長側に固定、その後、看護師長側に固定しました(図2)。

検証に関しては、看護管理者30名以上(看護部長および看護師長)に視聴してもらい、アンケートに記入のほか、小グループでオンラインによるディスカッションを行いました。看護管理者の反応はおおむねよく、以下のようなコメントがありました。

●通常のビデオと比較して、対象者の反応がよくわかった

●VRとして映像で面接技法を体験することにより、学びを得ることができた。教材としての有用性はあると思う

●「臨場感」を目的とするのであれば、第三者的視点で面談時のどちらの表情も見られるようなVRもよいと思う(透明人間のようにその部屋を歩き回って観察できるイメージ)

今回、看護部長と看護師長を女性俳優2名に演じてもらいましたが、医療用語に関して不自然な発音があり、臨場感に欠ける部分がありました。これは、今後の課題と考えています。

VRと看護教育・研修のこれから

●COVID-19により新人教育方法の見直しが迫られてきたなかで、 “効果的な教育・研修方法”が求められている

●学習の「知識」「技術」「情意」という3分野それぞれにおいて、VRの技術は有効

「看護とVR」の今後の展望

COVID-19により、臨床現場では、臨地実習をほとんど経験していない新卒看護師を迎えることになりました。それに伴って、感染予防対策など現場の忙しさに加え新人教育の方法の見直しが求められています。

VRは、今回の感染症の影響で注目を浴び、需要が高まりました。この機会に、より効果的な教育・研修の方法を探求してはどうでしょうか。 それは、教育・研修でいったい「何を目標としているか」、「その目標を達成する効果的・効率的な方法は何か」を見直すということです。

「知識」「技術」「情意」をVRで学習

学習の分野は、「知識」「技術」「情意」の3つに大別されます。

「知識」に関しては、ビデオやVRを活用することで、学習者は1回のみの講義を聞くのとは異なり、何回でも繰り返し学習できます。例えば解剖生理に関しては、CGで作成したVRを活用することにより、体の組織内部にいるような感覚で学習できます。

「技術」に関しても、VRに感触を追加することにより、例えば脈拍の微弱、不整脈などの測定が可能になります。

「情意」に関しては、患者が体験していることをVRで視聴することで、よりリアルな体験ができ、患者理解を深めることができます。

今後、費用対効果をふまえた教育・研修のあり方がより求められます。それには、適切な教材開発が必須です。従来の紙媒体の教科書やシミュレーターに加えて、VRの活用が望まれます。いかに効果的かつ効率的な教育・研修を構築するか、興味のある方はぜひネット検索をしてみてください。さまざまな内容が紹介されています。

日本VR医学会のホームページ(https://www.jsmvr.org/)もぜひご覧ください。VRは、これからますます需要が拡大していくでしょう。

※この記事は『エキスパートナース』2022年12月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。