『やさしくわかる透析看護 第2版』の試し読み記事をお届けします。今回は、腎代替療法における意思決定支援や腎移植について、看護師が知っておきたい知識を紹介します。

腎代替療法の情報提供と意思決定プロセス

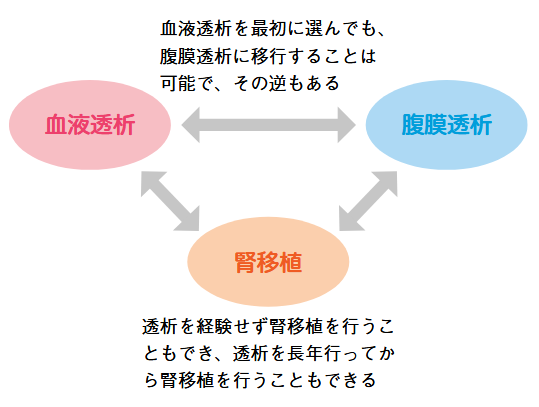

腎代替療法において「どの治療を選ぶか」は、患者やその家族の生活や価値観に深くかかわる重要な意思決定です。腎代替療法は一度選択したら終わりではなく、再療法選択を行うことが必要になる場面があります。

ここでは、情報提供と意思決定支援の流れについて、SDMの視点から整理します。

患者にとっての最善を共に考える

・SDMとは、shared decision makingの略で、日本語では共同意思決定といいます。医療の現場におい

てSDMは患者と医療者が共に話し合い、治療法などを決定するプロセスを指します。

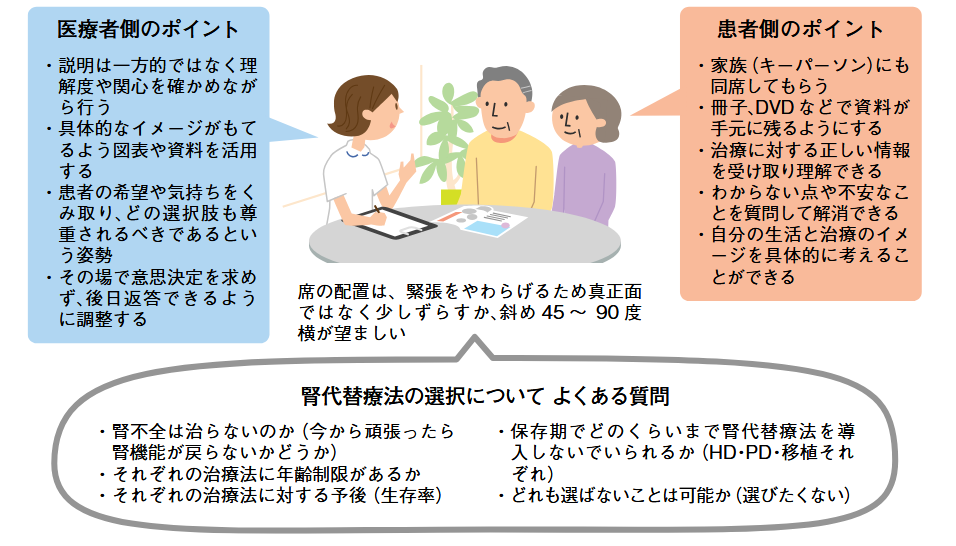

・腎代替療法の意思決定においてSDMを活用することは、患者が納得して治療を選択することで治療への協力が得られやすくなり、治療選択における満足度の向上へつながります。SDMを効果的に進めるためには医療者側から医学的根拠に基づいた情報を提供するだけでなく、話し合いの中で患者のライフスタイルや価値観を引き出し、患者にとっての最善の治療を選択していくことが重要です。

腎代替療法におけるSDM

・患者(家族)と医療者が対話を通じて治療選択を考える「協議」の姿勢が大事

・プライバシーに配慮した環境、負担にならない時間設定にする

・複数回の面談を通じて少しずつ理解を深める

・面談記録は共有し、担当医やチームで連携して支援する

腎代替療法の情報提供の流れ

①いつ?

・患者への腎代替療法の情報提供に適した時期としては、eGFRが30mL/分/1.73m2未満となった時点で説明を開始することが推奨されています(腎代替療法選択診療加算がある)。しかし、実際の医療現場ではCKDステージG5(eGFR 15mL/分/1.73m2未満)の段階ではじめて腎代替療法の情報が提供されることが多いようです。

・早期に情報提供をすることは計画的に治療を進められるメリットがあります。その一方で、保存期治療をがんばっている患者にとってはショックを受けたり、自覚症状がないので「実感がない」「まだ必要ない」と否定的に考えたりすることがあります。

・情報提供が遅い場合、意思決定プロセスがうまくいかずに患者が腎代替療法の受け入れができないでいると計画的な腎代替療法の導入ができず、カテーテル挿入下での緊急透析となる場合があります。

・早期に情報提供をしながら患者の言動や表情を観察し、提供する情報量や内容を調整し、一度だけの腎代替療法説明ではなく、次のフォローアップの面談につなげていくことが大切です。

②誰に?

・面談時には患者だけでなく家族などのキーパーソンも一緒に参加してもらいます。末期腎不全の段階になるまで、家族がまったく知らなかったという場合もあるため、家族へのサポートも重要です。

③何をどこまで?

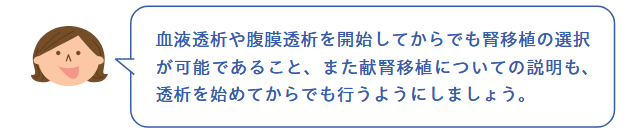

・腎代替療法の情報提供は、血液透析、腹膜透析、腎移植すべての治療法について説明を行うことが必要です。特に腹膜透析や腎移植は実施施設が限られており、具体的な情報提供をすることが難しい場合もあります。実施施設の腎代替療法選択外来などを利用して、専門の看護師からの情報提供を受けられるように調整しましょう。

・患者の病状によっては医学的に選択できない腎代替療法もあります。しかし、医療者の判断のみで選択肢として提示しないのではなく、選択できない理由について説明し患者が納得して次の選択肢を決められるようにサポートすることが重要です。

腎代替療法導入後のフォローアップも重要です。特に透析施設の看護師においては、主に血液透析導入後の患者とのかかわりになります。

治療の導入前にどんな腎代替療法の説明を受けているのか、どのような理由で選択したのか、その後の腎代替療法の受け入れ状況などをアセスメントし、必要時は再療法選択の機会を提示します。

知っておきたい腎代替療法の選択肢①腎移植

腎移植は末期腎不全患者のQOLだけでなく、生命予後を改善するための第一選択として考慮すべき治療法となっています。

腎移植医療においてはドナー(腎提供者)の存在が不可欠です。健康な人が腎臓を提供することはドナーにリスクがあること、また提供する腎臓が必ずしもレシピエント(受腎者)の一生涯に腎機能が維持しない可能性もあります。腎代替療法(RRT)が必要なCKD患者が全体的に高齢化し、腎移植を選択する高齢者も増えてきていますが、医学的にも安全性にも十分な検討が必要です。

腎移植の種類

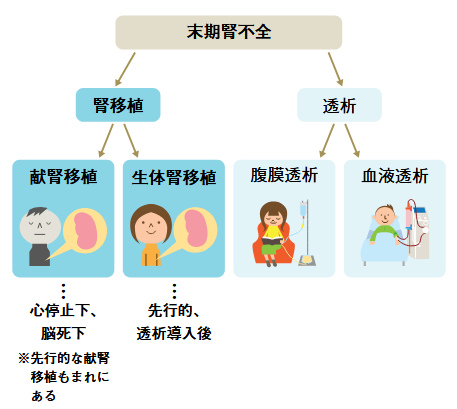

・末期腎不全の治療法には大きく分けて透析療法と腎移植の2つがあります。

・腎不全を根本的に治療する手段として腎移植(生体腎移植と献腎移植)があります。はたらきを失った腎臓の代わりにドナー(腎提供者)から左右どちらかの腎臓の提供を受け、手術をすることによって腎臓の機能を回復させる唯一の方法です。

・献腎移植は、日本臓器移植ネットワーク(JOT)に「腎移植希望者」として登録する必要があります。脳死や心停止で亡くなった人からの善意により腎臓提供を受け移植する方法で、平均待機期間は15年です。

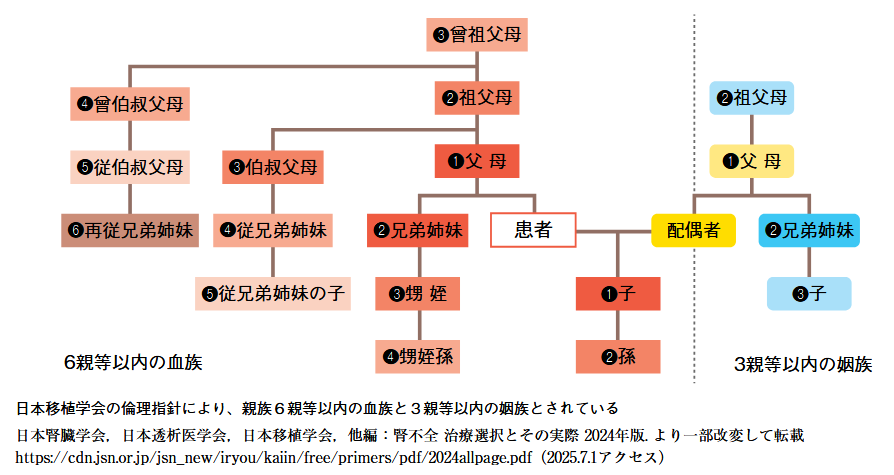

・生体腎移植は、健康な親族から腎提供を受けるので、ドナーとしての適応には慎重に検討されます。わが国では海外と比較し献腎移植が非常に少ないため、生体腎移植の占める割合が多いのが現状です。

腎代替療法の分類

腎移植の実施時期

・透析療法を受けてから腎移植を行うことも可能ですし、透析を受けずに腎移植を行うことも可能です。現在、わが国では腎移植患者の30〜40%が先行的腎移植(preemptive kidney transplantation:PEKT)を受けています。

生体腎移植ドナーとして認められている範囲

・移植前にはさまざまな検査やワクチン接種を行うため、移植施設受診から腎移植までには3か月〜半年は必要で、eGFRが30mL/分/1.73m2を下回ったタイミング(CKDステージG4)で施設紹介を検討します。

先行的腎移植(PEKT)

PEKTは、透析治療を経ずに移植を受けることで長期透析による合併症を回避できることや、内シャント造設をせずに移植が受けられるメリットがあります。透析治療を経てからの移植に比べ、移植腎生着率、生存率も良好です。しかし術後は免疫抑制剤を飲み続ける必要があり、生活習慣や感染対策に注意しながら管理を継続していく必要性があります。

生体腎移植ドナーの留意点

・わが国の献腎移植登録者は約14,000人、これに対し脳死あるいは心停止の臓器提供は年間120人程度(1〜2%)で、献腎移植の待機期間は平均15年以上となっている現状から、深刻な死体腎提供不足

のため生体腎移植に依存している状況にあります。またドナー腎が圧倒的に少ないため、腎機能低下

リスクのあるドナー(マージナルドナー)からも腎提供されています。

ドナーの前提条件

・自発的に腎臓の提供を申し出ていること

・あくまでも見かえりのない善意の提供であること

・ドナーの手術の安全性・リスクを十分理解し、術前・中・後の医学的ケアに協力できること

・医学的に心身ともに健康な成人であること

\続きは書籍で/

やさしくわかる透析看護 第2版

小林修三 監修、日髙寿美 編著、愛甲美穂 編著

B5・240ページ、定価2,970円(税込)

照林社

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。