『やさしくわかる透析看護 第2版』の試し読み記事をお届けします。今回は、腎代替療法の1つである在宅血液透析(HHD)の特徴やメリット・デメリット、患者への情報提供のポイントなどを紹介します。

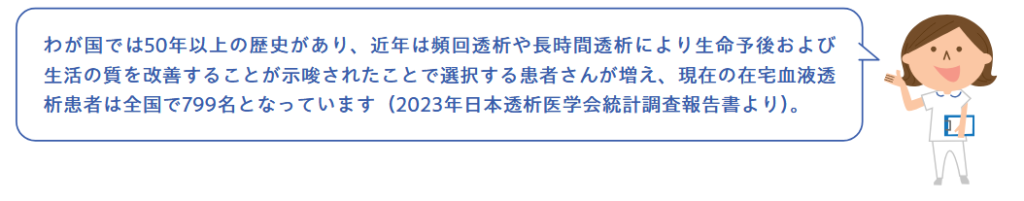

在宅血液透析(HHD)は、自宅に透析機器を設置し、患者自身で行う透析療法です。患者と介助者が施設で教育を受けたうえで、医療者が立ち合うことなく自宅で血液透析を行います。

施設のスケジュールに拘束されない自由な時間を過ごすことができ、食事や飲水の制限が緩和されるほか、合併症の症状も改善します。

HDDの特徴

・ライフスタイルに合わせた透析が可能です。

・飲水制限や食事制限が緩和され、栄養状態の改善から長期生存率の改善が期待できます。

・頻回透析、長時間透析により十分な透析量が確保され、高血圧、貧血、意欲低下、集中力低下、関節の痛み、むずむず脚症候群、食欲低下、かゆみ、不眠等の症状が改善されます。合併症のリスクが減り、生命予後もよいといわれています。

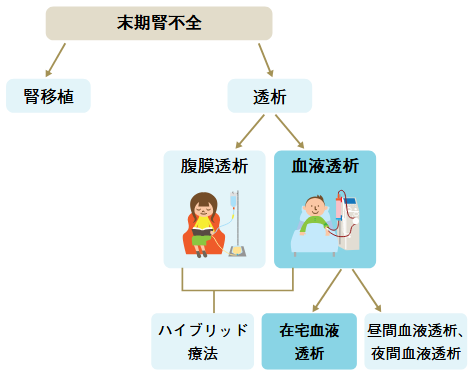

腎代替療法の分類

HHDのメリットとデメリット

メリット

・通院の負担が軽減する

・ライフスタイルに合わせた透析ができ、円滑な社会復帰が可能となる

・飲水制限や食事制限が緩和され、栄養状態が改善する

・透析効率が向上し生命予後、および生活の質を改善できる

・内服薬を減らすことが可能となる

デメリット

・透析時に医療者の立ち合いがなく、自己管理、自己穿刺が必要となる

・トラブル時や急変時等対応のため、透析時は介助者の在宅が条件となる

・本人と介助者が教育訓練を受ける必要がある

・透析をする部屋と物品管理の場所の確保が必要となる

・電気水道工事や耐荷重工事など、初期工事費用がかかる場合がある

・光熱費の自己負担がある

HHD導入に関する患者への情報提供

・透析回数の上限はありません。中2日以上空けないこと、週12時間以上行うことが約束となります。

・患者自身で行う治療であるため、患者のやる気が第一です。患者と介助者の意思を十分に確認する必

要があります。

・HHDを行っている施設で教育訓練から透析管理まで行うため、近隣で対応している施設を探す必要が

あります。

・教育訓練期間は約6か月かかります。透析日に合わせて訓練を行う場合が多く、習得状況により期間

は変わります。

・自宅で透析を行う際は、介助者の在宅が条件となっています。透析手技は基本的に患者本人が行いま

すが、緊急回収やフラッシングなど必要なことは介助者も訓練を受けます。

在宅血液透析(HHD)を実施するための基準

本人の治療に対する前向きな姿勢があり、医療者との信頼関係を結べること

医療者不在のもと患者手技で行う治療となるため、教育訓練を受けて手順どおりに行うことが重要です。

透析施行時に介助者がいること

透析時にトラブルが起こった際の対応のため、緊急回収やフラッシングなど介助者にも必要な訓練を行います。介助者への負担とならないように、介助者の同意を確認します。

治療環境が整っていること

治療スペースや耐荷重など自宅状況を確認し、必要に応じて工事を行う場合があります。

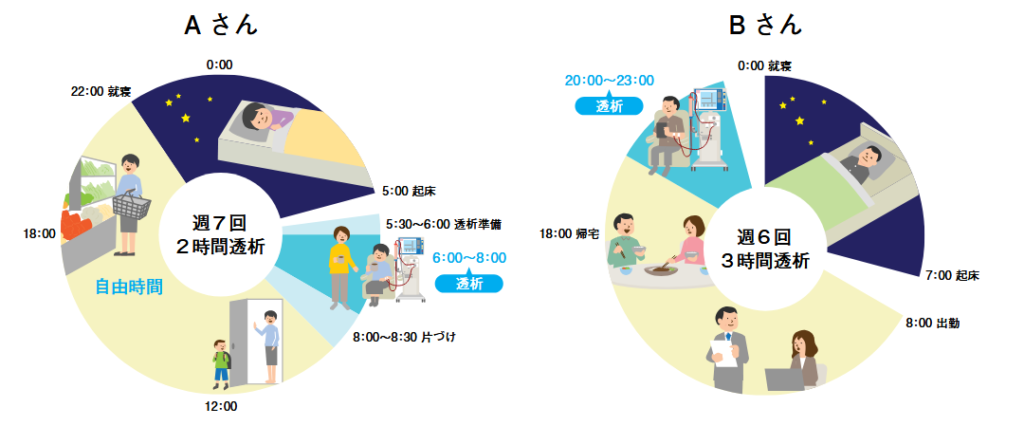

HHD患者のある1日のスケジュール

HHDの選定から導入までの流れ(例)

①本人の希望

HHDに興味があったら、近隣でHHDを行っている施設へ相談してみましょう。

②外来診察/面談

・患者本人と介助者で面談を行います。

・HHDの希望理由、住まいの状況、シャントの状態などを確認します。

・面談内容をふまえ、HHDが可能であるか検討します。

③院内教育/自宅訪問

・院内教育はライフスタイルに合わせて週1~3回介助者とともに行います。

・日程や習得状況で教育期間は変わりますが、6か月ほどかかります。

・教育期間中に自宅訪問を行い、透析装置の設置に向けて、自宅改装(電気、水道工事)の必要性の確認などを行います。

④自宅に機器設置

・教育が終わるころに、透析をするための機械を設置します。

⑤在宅血液透析開始

・はじめてHHDを行うときは、透析スタッフが立ち合い、安全に透析できるか確認します。

⑥月1回通院透析/定期診察メンテナンス訪問

・HHD開始後は月1回の通院透析で採血やX線検査、診察を受けます。

・また、年に4回程度、自宅に担当スタッフやメーカー担当者が訪問し、機械のメンテナンスを行います。

\続きは書籍で/

やさしくわかる透析看護 第2版

小林修三 監修、日髙寿美 編著、愛甲美穂 編著

B5・240ページ、定価2,970円(税込)

照林社

前回までの記事はこちら↓

腎代替療法における意思決定支援と腎移植の基礎知識

腹膜透析(PD)の特徴や注意点、患者への説明ポイント

血液透析(HD)の特徴や注意点は?透析日のスケジュール例も紹介

連載記事一覧はこちら

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。