胸腔ドレナージを行っているときは、まず患者さんの呼吸状態を観察することが大切です。視診、聴診、触診、打診、モニタリング・検査でそれぞれ確認したいポイントを紹介します。

Q. 胸腔ドレナージ中の「患者状態」をどう観察する?

●まず呼吸状態の観察を行うことが重要です。視診、聴診、触診、打診、モニタリング・検査で確認します。

●循環動態、感染徴候、苦痛の程度を観察することも重要です。

胸腔ドレナージ中の呼吸状態の観察方法は?

胸腔ドレーンの挿入目的は、胸腔内で肺の再膨張を妨げているものを取り除き、胸腔内圧を適正に保つことです。その結果、虚脱した肺が再膨張し、換気が正常に行われ、呼吸状態の改善につながっていきます。

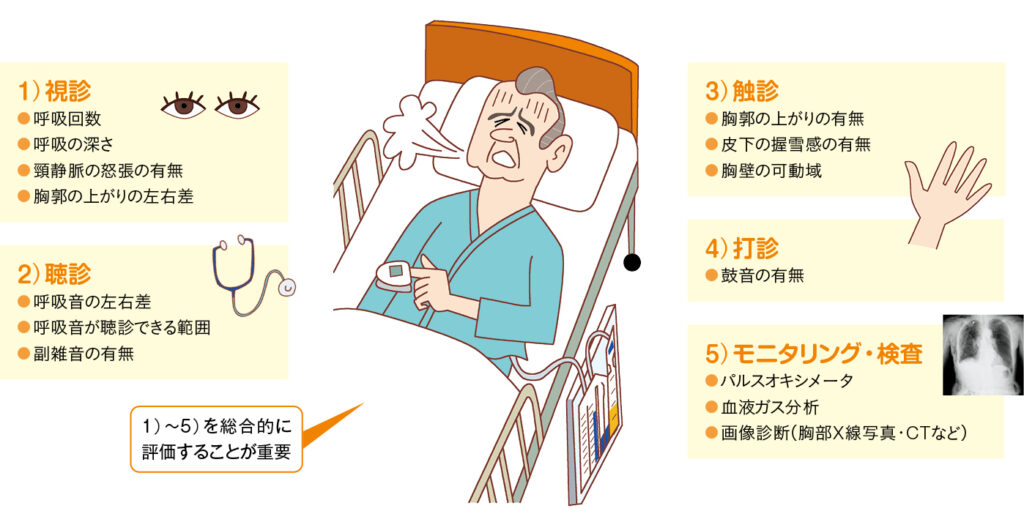

そのため、患者状態の観察では、まずは呼吸状態を観察することが重要になります(図1)。

図1 胸腔ドレナージ中の呼吸状態の観察方法

1)視診

呼吸回数、呼吸の深さ、頸静脈の怒張の有無、胸郭の上がりの左右差などを観察します。

肺の虚脱が原因で呼吸困難感が出現した場合には、「呼吸回数の増加」「胸郭の上がりの低下(肺が虚脱している側の)」などが出現します。

重症な気胸が原因の場合には、胸腔内が陽圧になり、血液循環に影響を及ぼすことで「頸静脈が怒張」することがあります。

2)聴診

呼吸音の左右差、呼吸音が聴診できる範囲、副雑音の有無などを観察します。

肺が虚脱している場合には、「呼吸音の聴取」ができません。また虚脱の程度によって、「呼吸音の聴取できる範囲」も変わってきます。そのため呼吸音を継続的に聴診することで、変化(改善、増悪)の程度を観察します。

3)触診

胸郭の上がりの有無、皮下の握雪感の有無、胸壁の可動域などを観察します。「胸郭の上がり」は、視診とともに行うとより観察が行いやすくなります。また皮下気腫が形成されている場合には、胸壁を触ることで「握雪感」が確認されます。

4)打診

鼓音の有無(打診したときのポンポンと響く音)を観察します。現在ではあまり行われなくなりましたが、緊張性気胸などの診断では、「気胸側の鼓音の確認」は有用です。

5)モニタリング・検査

モニタリングは、簡易に使用できるものとしてパルスオキシメータで酸素飽和度を観察します。

また重症例などでは、血液ガス分析を行うことで、より詳細な観察が行えます。胸部X線写真・CTなどの画像診断は、実際に肺の虚脱状況や、胸腔ドレーン挿入位置の確認をすることができます。

視診や聴診などの所見と合わせて観察すると、状態をさらに正確に観察することができます。

その他、胸腔ドレナージ中に観察すること

胸腔ドレナージ中は、呼吸状態のほかに、循環動態、感染徴候、苦痛の程度の観察も行います。例えば循環動態は、胸腔内圧の変化や出血などが原因で変動します。また胸腔ドレーンという異物が体内に挿入されることで感染、疼痛、ストレスの原因となります。

1)循環動態

胸腔ドレーン挿入時の損傷、手術後などが原因で大量の出血があった場合、ショック状態に陥ることがあります。ドレーン排液の量、性状とともに血圧値やショックの徴候がないか観察します。

また、緊張性気胸など重度な気胸になった場合には、胸腔内圧が陽圧となり血液循環に影響を与え血圧低下につながることがあります。

この記事は会員限定記事です。