看護師と他職種が効果的に情報共有する方法とは?理学療法士から感じる事例をもとに話し合ってみました。チームステップ(Team TEPPS®)のツールの活用など、対策を紹介します。

リハビリテーションをする前に情報収集を行っているとき、「え、捻挫していたんですか?」「じつは手首が折れていたんですね……」というようにカルテに書いていない既往歴を知ることがあります。理学療法士(PT)としては、その人の基本的動作にかかわることでもあるので大切なことです。

しかし、看護師さんにとっては「別に今回の入院には関係ないしなあ」という状況なのだと思います。どこまで情報共有をしたらいいか、ためらいますよね。

反対に看護師さんのほうがよく知っていることもあります。キーパーソンの話で、「最近はキーパーソンの長男よりも、近所に住んでいる次男のお嫁さんのほうがよく来ているよ」というような、何気ない情報がPTとしては欲しいと思うことも……。

こうした、各職種にとっては必要な情報だけど、全体には伝達・共有されなくて困ることってありませんか?お互いにどういう情報が欲しいのか/伝えるべきか、それをうまくやれる方法がないか知りたいです。

えだな

えだな

作業療法士(OT)5年目。急性期病院でがんリハビリテーションと外科リハビリテーションに従事。

大平

おおひら

理学療法士(PT)6年目。急性期と回復期の総合病院で勤務の後、現在は施設勤務。

rosso

ロッソ

看護師16年目。脳卒中リハビリテーション看護認定看護師。急性期を経て現在は回復期で勤務中。

猫兄貴

ねこあにき

薬剤師8年目。がん領域で勤務。現在は多職種と治験にかかわっている。

松田

まつだ

臨床工学技士、18年目。専従医療安全管理者5年目。都内一般病院、急性期病棟・地域包括ケア病棟を有する病院の医療安全管理者。

多職種間で知りたい情報を補い合う難しさ

えだな(作業療法士) 作業療法士(OT)としてリハビリ介入する場合、患者さんの趣味や今まで行っていた家事を取り入れることがあります。

だけど、急性期病院だと初回からうまく聞き出せず、「そんなことよりも歩きたい」と患者さんに言われることも多くて、基本動作のリハビリしか取り組めないこともあります。

また、リハビリが終わった後で看護師さんに「退院したら趣味の園芸がしたいと言っていた」という話を聞いて、「うわー!園芸だったらリハビリのときに歩く練習もかねて、庭でできたのに……!」となり、悔しい思いをしたことがあります。

雑談でこそ出てきやすい、その方らしい生き方や価値観などのエピソードが、もう少し共有できるといいなぁ……と思いました。

大平(理学療法士) 僕は、リハビリがスムーズに進まない、または拒否をする患者さんのリハビリ目標について悩むことが多いのですが、看護師さんはラポール(意思の疎通)形成されたコミュニケーションがじょうずだなと感じます。例えば、「リハビリに入ったけど、あまり進まなかったな」「目標共有の話をしたかったけど、うまく話し合いにならなかった」という場面。

しかし、リハビリ以外のタイミングでふと患者さんを観察していると、看護師さんと楽しそうに話をしているのを見かけたのです。そこで、看護師さんからリハビリのアプローチをしてもらい、本人も「この看護師さんから頼まれたら断れないな」といって、リハビリがうまくいったケースがありました。

「こういう情報はこの職種のほうがうまく拾える」ということや、直接的な介入ではなく間接的な介入のほうがうまくいく場面ってありますよね。反対に、看護師さんからPTにアプローチしてもらうという場面も、もちろんあると思います。

rosso(看護師) 看護師としては、もっとうまく情報共有したいと思いながらも、現実的にそこまで手が回らない……というのが正直なところかもしれませんね。入院した早期から退院支援がはじまりますが、緊急入院だとどうしても最低限必要な情報をとるので精一杯なことが多いです。意外と、セラピストがリハビリ中に聞き出した家屋情報が重要だったりします。カンファレンスの段階でも、看護師よりもリハビリスタッフのほうがしっかり退院後の生活イメージが描けていることが多い印象です。

そのため、私はスタンディングカンファ(気軽にできる立ち話)と称して、「今後、浴槽の出入りはできそうですか?」などとリハビリの進み具合を確認しながら、情報共有するようにしています。

猫兄貴(薬剤師) 看護師さんの仕事の1つである処方箋についての相談や報告は、“医師にするもの”という雰囲気があると思います。痛み止めや頓服薬、褥瘡や栄養関連の薬剤などは、どちらかというと薬剤師が主体になって処方調整している施設や病棟もあるかもしれませんが、いろいろ薬剤調整をしている身としては、ひと言もらえると助かるなぁ……と思うことがあります。もちろん教えてくれる看護師さんもいるので、自分の存在感をもっと高めないといけない……と反省するところでもありますが(笑)。

逆に自分からは薬が変わったり、増えたりしたら、受け持ちやリーダーさんに「なぜ変わったか」も含めて伝えるようにしています。それでも過不足もあるんだろうなぁ、と思いながら、なんとかやっています。

松田(臨床工学技士) 臨床工学技士として現場で働いていたときのことです。例えば、人工呼吸器を点検しながらも、面会に来られている家族といろいろなお話をする機会はけっこうありました。家族との話のなかで知り得た情報を、何気なく看護師さんと話していると、「そんな話を聞いていたなら教えてくださいよー!」と言われたこともありましたね(笑)。

医療安全管理者としての立場になってからは、各種スタッフ間のささいなコミュニケーションや情報共有で防げたエラーは本当に多いということも実感しているため、とても気になる問題だと感じます。

解決策・工夫できること

えだな(作業療法士) 雑談でしていたその方らしいエピソードを、カルテ記録にも残してもらえたら、と思います。私ははじめて入る患者さんでも、事前に看護師さんのカルテをよく見ていくので。

病院に来る前の患者さんの生活について、バイタルサイン測定の合間にしているような話から、患者さん自身の生き方や価値観が見えてきて、より信頼関係を築きやすくなると思います。

rosso(看護師) 情報を集約する用紙やファイルを作成して、どの職種も閲覧・記載ができるものがあればいいなと思いました。そのためには多職種で一度話し合う必要がありますね。

自施設では”見える化シート”という、病気以前のADLやIADL・家族情報などを記載するシートを作成して、カンファレンスで活用しています。

猫兄貴(薬剤師) 看護師さんは交代制勤務なので、どうしても一度で全員に周知させることって難しいですよね。だけど、自分としても「この情報は共有してほしい」と、シンプルに伝えていくことは必要だったかなと思いました。そのぶん、こちらからも「どんな情報があったら助かるか」を、日々リサーチしていくことも大事かもしれません。

大平(理学療法士) 普段から、多職種のコミュニケーションが必要になると思います。例えば、自分から看護師さんに、介助量の多い患者さんの移乗方法を伝達したりできるとよいですね。

相手の困りそうなことを先回りして共有しようとする姿勢は、お互いの信頼関係を築くために必要なことではないでしょうか。「他職種にちょっと助けてほしい!」と思うことは現場にはいくらでもあるので、そこをきっかけにお互いが助け合えることってたくさんあると思います。

松田(臨床工学技士) これはやっぱり、コミュニケーションに尽きると思います。ただ、他のメンバーも話しているとおり、ひと言でコミュニケーションといってもなかなか難しいですよね。欲しい情報を自ら発したり、相手が欲している情報だと思うことは何気ない会話のなかで伝えていったり……。そのためには、まずは会話からかなと。

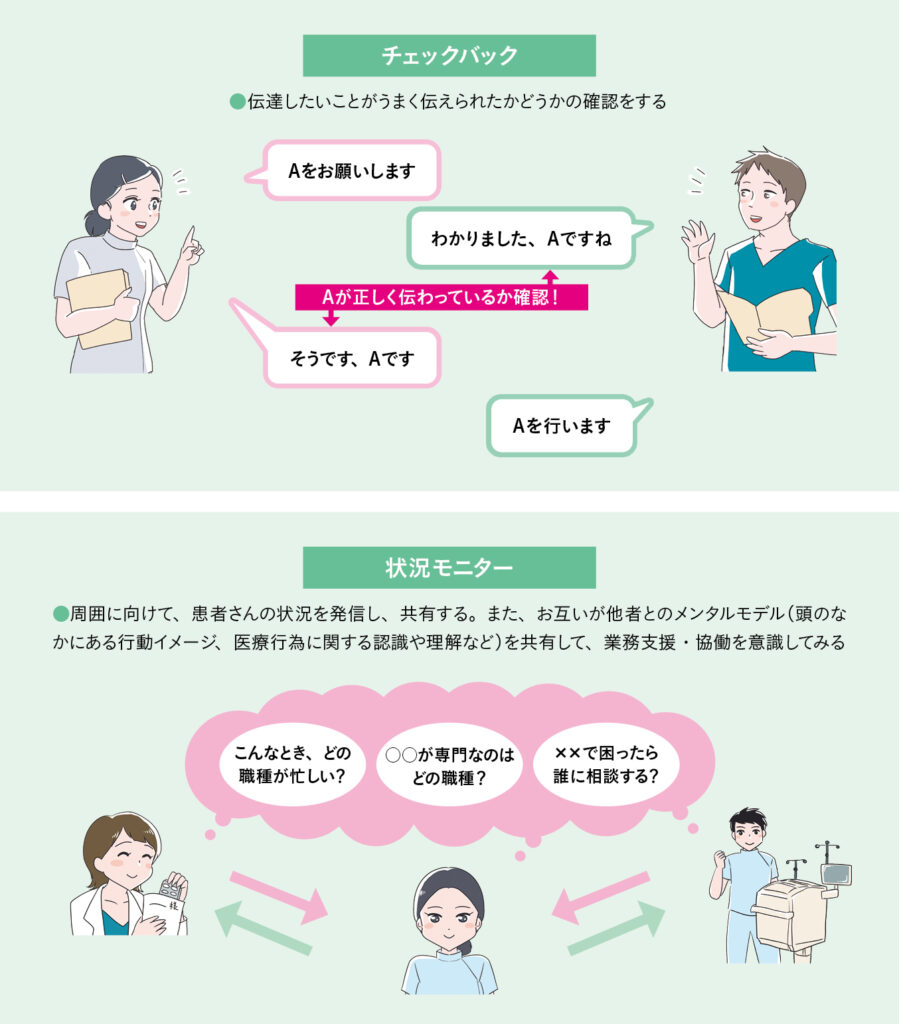

医療安全でよく使われているチームステップ(Team TEPPS®)のツールを利用するのも1つの手段ですね。具体的には、図のようなツールがありますので、活用してみるのもよいと思います。

図 チェックバックモニターと状況モニター(Team TEPPS®より)

- 1.東京慈恵会医科大学附属病院医療安全管理部,落合和徳,海渡健編:チームステップス[日本版]医療安全 チームで取り組むヒューマンエラー対策.メジカルビュー社,東京,2012.

2.種田憲一郎監修:チームSTEPPSⓇ 2.0 ポケットガイド 日本語版14.0版.Team STEPPS Japan Alliance,2019.

※この記事は『エキスパートナース』2020年9月号連載を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。