一次性頭痛と二次性頭痛の分類、社会全体に与える経済的影響が大きい片頭痛など、頭痛の基礎知識を解説します。『頭痛の診療ガイドライン2021』のポイントも紹介します。

頭痛の基本知識

●頭痛には他疾患の症状として生じる「二次性頭痛」のほかに、原因疾患をもたない「一次性頭痛」がある。そのうちの「片頭痛」は就労・子育て世代に多く、 社会・経済的影響が大きい

●二次性頭痛を除外した頭痛の訴えは、 片頭痛の可能性を考慮し、早期に治療につなげる

頭痛は、「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分類される

頭痛はプライマリ・ケアにおいて頻度が高く、特に脳神経内科や脳神経外科病棟では頻度が高い症候と考えられます。国際頭痛学会は多岐にわたる頭痛を、一次性頭痛と二次性頭痛に分類しています。

二次性頭痛は他の病気の症状の1つとしての頭痛であり、くも膜下出血、脳出血、脳炎などで生じることが知られています。

二次性頭痛はしばしば生命にかかわることもあり、丁寧な問診・身体所見・神経学的所見に、必要に応じてCT/MRIなどの画像診断、血液/髄液検査を加えて診断します。

それに対して、一次性頭痛は原因となる器質的な疾患がなく、同じような頭痛を繰り返すのが特徴です。

一次性頭痛は慢性頭痛とも称され、頭痛そのものが病気で、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛などが含まれます。

社会的には「たかが頭痛」だが、 その影響は「されど頭痛」である

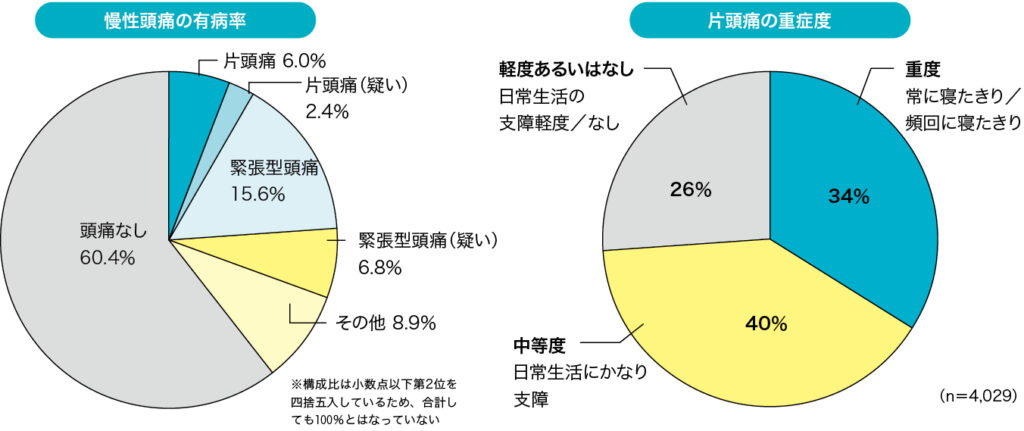

片頭痛は日常生活に支障をきたす頭痛発作を繰り返し、悪心、嘔吐、光過敏、音過敏などの随伴症状を伴います。 最も有病率が高い慢性頭痛は緊張型頭痛ですが、医療機関を受診する慢性頭痛患者の多くが片頭痛を訴えています。片頭痛患者の約70%には中等度以上の重症度を伴うことが報告されています(図1)1。

片頭痛患者は就労や子育てに従事する20〜40代に多いことから、個人だけでなく社会全体に与える経済的影響も非常に大きいことが知られています。

生命に危険を伴う頭痛性疾患ではないため、片頭痛をもたない人にはその支障度が理解できないことから、片頭痛は社会全体で軽視されています。

頭痛性疾患の“世界共通の教科書”、「国際頭痛分類」

1988年に「国際頭痛分類初版(THE International Classi-fication of Headache Disorders,1st Edition:ICHD-1)」が刊行されました。これにより、頭痛診断が標準化され、科学的な研究成果・治療経験が共有され、比較・検討することができるようになりました。

片頭痛の急性期治療薬であるトリプタンの発展には、ICHD-1が大きく貢献しています。

国際頭痛分類はその後、必要に応じて改訂され、2018年には現在の「国際頭痛分類第3版(ICHD-3)」が発表されました。ICHD-3は頭痛性疾患における世界共通の教科書の位置づけであり、英語版以外に日本語2を含めた20以上の言語に翻訳されることが、期待されています。

片頭痛には「日常的な動作で痛みが増強する」「悪心や嘔吐を伴う」「明るい光をつらく感じる(光過敏)」や「大きな音を実際の音よりもつらく感じる(音過敏)を伴う」などの症状(下記参照)があり、これらが診断基準に含まれています。

片頭痛の症状

- 数時間~3日間持続する発作(月に1、2回程度)

- 悪心・嘔吐を伴う

- 日常生活に支障をきたす痛み

- 頭の片側がズキズキ痛む

- 光、音に敏感

- 体位変換や運動で痛みが増強

- 頭痛が起こる前に「前兆症状」が起こる

(文献2,3をもとに作成)

前兆の有無により、「前兆のない片頭痛」と「前兆のある片頭痛」に大別できます。前兆はキラキラした光・点・線が見えたり、視野の一部が見えにくくなったりする視覚症状が最も多く、典型的なものとしては閃輝暗点(せんきあんてん)が知られています。

片頭痛を含めたすべての頭痛性疾患の分類および診断は、ICHD-3に準拠する必要があります。なお、片頭痛の診断基準の大筋は初版から変更されていません。

頭痛患者を受け持ったときの視点「その頭痛は、 本当に緊張型頭痛?」

頭痛患者に遭遇したときに、「肩こりはありませんか?」と聞いてみた経験をもつ方は多いと思います。肩こりがある頭痛は緊張型頭痛という印象をもたれていることから、この質問がなされることが多いと思います(みなさんのなかにも、自身の頭痛を「緊張型頭痛」だと思っている人が、結構いるのではないでしょうか)。

しかし、肩こりは片頭痛にも多いことが知られています。実際、肩こりは緊張型頭痛と片頭痛の診断基準には含まれていません。

片頭痛は拍動性で、名前から片側性と思われがちですが、実際には両側性で非拍動性の片頭痛も存在します。

緊張型頭痛と片頭痛では片頭痛のほうが日常生活への支障度が高いため、二次性頭痛を除外できれば、片頭痛の可能性を考慮し、片頭痛の診断基準に照らし合わせることが重要です。片頭痛の可能性を疑い、片頭痛の治療ラインに乗せることは、患者さんにとって大きなメリットにつながります。

頭痛治療と『慢性頭痛の診療ガイドライン』のポイント

●2000年以降、新治療薬の登場などの取り組みが活発化しており、2013年に『慢性頭痛の診療ガイドライン2013』が刊行された

●片頭痛に有効な薬剤も開発されるなど知見の更新があったことから、改訂版である『頭痛の診療ガイドライン2021』が刊行された

治療の目的と『慢性頭痛の診療ガイドライン』

片頭痛の治療には薬物療法と非薬物療法があります。前者には急性期治療や予防療法があり、後者には認知行動療法や理学療法などがあります。治療の目的としては、痛みの軽減、生活機能の回復および頭痛の頻度の減少などが挙げられます。

本邦では2000年以降、急性期治療薬であるトリプタンの登場や片頭痛予防薬であるバルプロ酸やプロプラノロールなどの世界標準薬の認可などから、頭痛医療全体の取り組みが活発化し、2013年には『慢性頭痛の診療ガイドライン2013』が刊行されました。

頭痛医療のさまざまな項目のClinical Question(CQ)が設定され、推奨グレードやエビデンスレベルを示すことで、科学的根拠に基づいた頭痛医療を支援することができるようになりました。

こうした頭痛医療の推進があったにもかかわらず、片頭痛患者のアンメットニーズ*は常に存在していました。

近年、これらのアンメットニーズに対応するため、新規治療の開発が進みました。カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)が片頭痛の病態に深く関与することが明らかになり、CGRPを標的にした薬剤の開発が進み、脚光を浴びました。

本邦の臨床試験でもCGRP関連薬剤であるガルカネズマブ、エレヌマブ、フレマネズマブのいずれもが有意な片頭痛日数の減少、少ない有害事象、良好な忍容性が示され、2021年に上市されました。月1回の皮下投与であることもあり、リアルワールドにおいても片頭痛患者からの評判は上々で、今後、片頭痛治療のパラダイムシフトが予想されています。

新たな知見が集積したため、8年ぶりに『頭痛の診療ガイドライン2021』として改訂されました3。 本ガイドラインでは、CGRP関連薬剤とこれまで記載が少なかった二次性頭痛についてのCQが多数加わり、頭痛に携わる医療者のニーズにさらに幅広く対応しています。

*【アンメットニーズ】生命に直結はしないものの有効な治療方法がない疾患等に対する、医療的な要望のこと。

- 1.Sakai F,Igarashi H:Prevalence of migraine in Japan: a nationwide survey.Cephalalgia 1997;17(1):15-22.

2.日本頭痛学会・国際頭痛分類委員会訳:国際頭痛分類 第3版.医学書院,東京,2018.

3.頭痛の診療ガイドライン作成委員会編,日本神経学会,日本頭痛学会,日本神経治療学会監修:頭痛の診療ガイドライン2021.医学書院,東京,2021.

- 1.Classification and diagnostic criteria for headache disorders,cranial neuralgias and facial pain.Headache Classification Committee of the International Headache Society.Cephalalgia 1988;8(Suppl 7):1-96.

2.Headache Classification Committee of the International Headache Society(HIS)The International Classification of Headache Disorders,3rd edition.Cephalalgia 2018;38(1):1 -211.

3.慢性頭痛の診療ガイドライン作成委員会編,日本神経学会,日本頭痛学会監修:慢性頭痛の診療ガイドライン2013.医学書院,東京,2013.

※この記事は『エキスパートナース』2022年6月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。