『関節可動域表示ならびに測定法』の改訂ポイントを解説します。「外がえしと内がえし」「回外と回内」の定義、足関節における矢状面の運動用語、内転・外転運動の基本軸、以上3つの要点を紹介します。

関節可動域表示・測定法改訂の経緯と注意点

●足関節・足部の関節可動域表示と測定法について、 英語での定義にそろえるかたちで改訂された

●日本語と英語で逆の意味で使われていた用語や、 評価の基本軸が異なっていたため、 論文作成や翻訳の際に混乱が生じていた。 改訂後、 国内では用語に混乱が予想されるため、 注意が必要である

足関節・足部に関する関節可動域表示ならびに測定法が、2022年4月に改訂されました1。

これまで使用されてきた関節可動域表示ならびに測定法は、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会の協議により1995年2月に改訂されたものでしたが、大きな変更がなされました。慣れるまでしばらく混乱することが予想されるため、注意が必要です。

改訂のポイントは3つあり、それぞれを解説します。

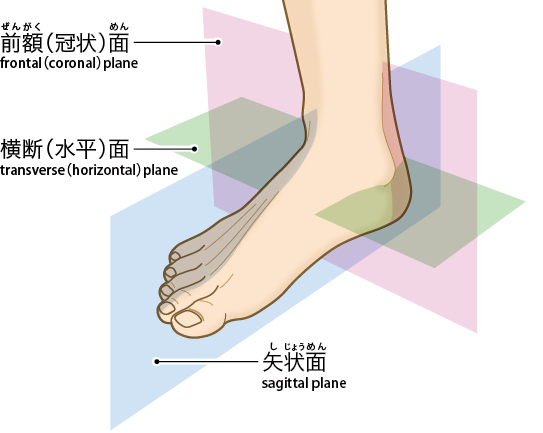

それを理解するための前提として、各運動面の基本面をおさえておく必要があります。「前額面」「横断面」「矢状面」は、図1のように定義されます2,3。

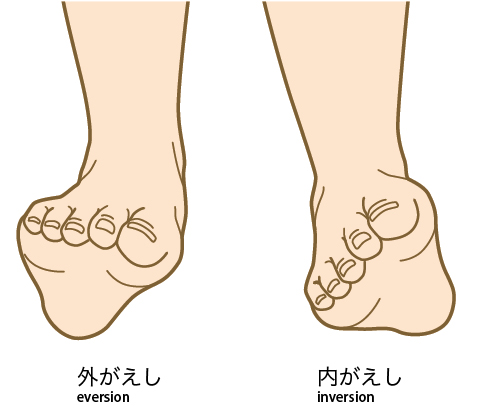

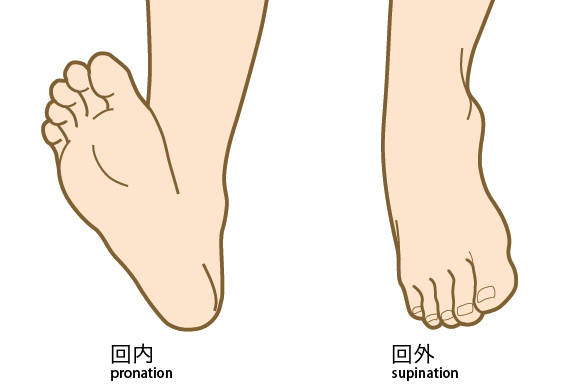

ポイント1:足関節・足部における「外がえしと内がえし」および「回外と回内」の定義(図2・3)

今回の改訂で、最も大きいものがこの項目です。

「内がえしinversion/外がえしeversion」と「回外supi-nation/回内pronation」について、わが国では「内がえしinversion/外がえしeversion」を横断面と矢状面および前額面の3平面での複合運動、「回外supination/回内pronation」を前額面での運動と定義してきました。

しかし、国際的な定義と異なっていたため、日本人が英語の論文を執筆するときや英語の文章を翻訳するときに、しばしば用語の混乱を生じる原因となっていました。

そこで日本足の外科学会の用語委員会で検討したところ、英語文献では「内がえしinversion/外がえしeversion」を前額面での運動、「回外supination/回内pronation」を3平面での複合運動とするものがほとんどであるとわかりました2。

この結果をもとに「足関節・足部・趾の運動に関する新たな用語案」を作成し、日本足の外科学会で承認されました2。

その後、日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会、日本足の外科学会の合同ワーキングチームが作業を行い、パブリックコメントを経て2022年4月から正式に変更されることになりました。

新しい定義では「内がえしinversion/外がえしever-sion」が前額面での運動、「回外supination/回内pro-nation」が3平面での複合運動とされました。

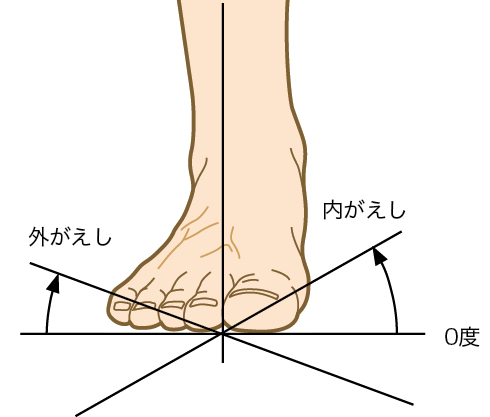

例えば足関節捻挫では、これまで「内がえし捻挫」と呼ばれていたものが、これからは「回外捻挫」と呼ばれることになります。 ちなみに「内がえし/外がえし」の計測は、前額面における下腿軸への垂線と足底面のなす角で表現されます(図4)。

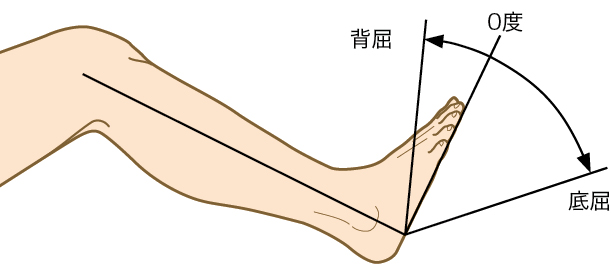

ポイント2:足関節・足部に関する矢状面の運動の用語

足関節における矢状面の動きについて、わが国では「背屈/底屈」や「伸展/屈曲」が用いられてきました。

今回の改訂では足背への動きを「背屈」、足底への動きを「底屈」とし、「伸展/屈曲」は使用しないこととなりました。

これは、英文の文献ではほとんどが「背屈dorsiflexion」と「底屈plantar flexion」になっており、「伸展extension」を背屈方向、「屈曲flexion」を底屈方向としている論文はなかったということに基づきます3。

つまり欧米では日本とは逆にextensionが「底屈」、flexionが「背屈」の意味で使われているということで、これが今回の改訂に至った理由です。

「背屈/底屈」の測定は膝屈曲位で行い、矢状面における腓骨長軸への垂直線と足底面のなす角で表されます(図5)。

ただし、母趾・足趾に関しては、足底への動きを「屈曲」、足背への動きを「伸展」とすることは変更されていません。

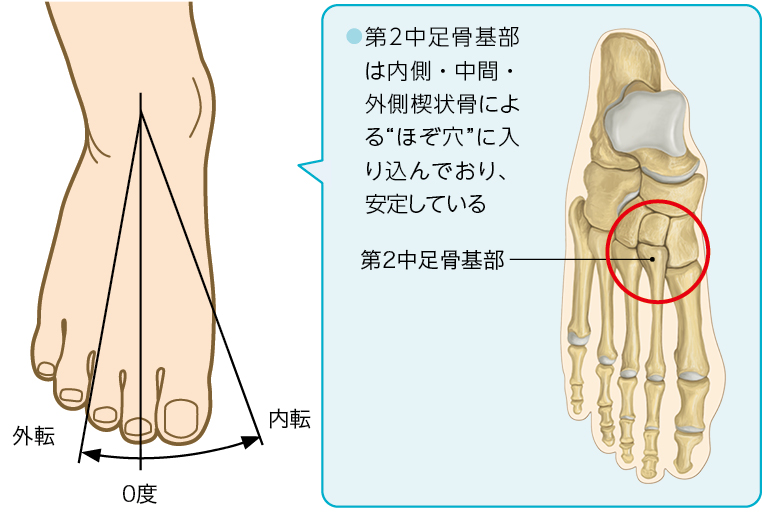

ポイント3:足関節・足部の内転・外転運動の基本軸と移動軸

「内転/外転」の評価を行う場合、これまでは第1・第2中足骨の間の中央線を基本軸としていましたが、今回の改訂からは第2中足骨長軸を基本軸にすることに変更されました(図6)。

これは第2中足骨の基部が内側・中間・外側楔状骨で形成されたほぞ穴の部分に入り込み、安定していることが考慮されたものと考えられます。 「内転/外転」の計測は膝屈曲位、足関節0度で行うことになっています。

- 1.久保俊一,中島康晴,田中康仁:関節可動域表示ならびに測定法改訂について(2022年4月改訂).Jpn J Rehabil Med 2021;58(10):1188-1200.

2.Doya H,Haraguchi N,Niki H,et al.:Proposed novel unified nomenclature for range of joint motion:method for measuring and recording for the ankles,feet,and toes.J Orthop Sci 2010;15(4):531-539.

3.銅冶英雄:足関節・足部・足趾の運動の表現方法の統一を目指して.Bone Joint Nerve 2012;2(4):603-612.

※この記事は『エキスパートナース』2022年10月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。