当事者や家族、その支援者などが参画して作成された『統合失調症薬物治療ガイドライン 2022』。臨床場面で活用するため、看護師が知っておきたいポイントを紹介します。

現代における統合失調症の薬物治療の前提

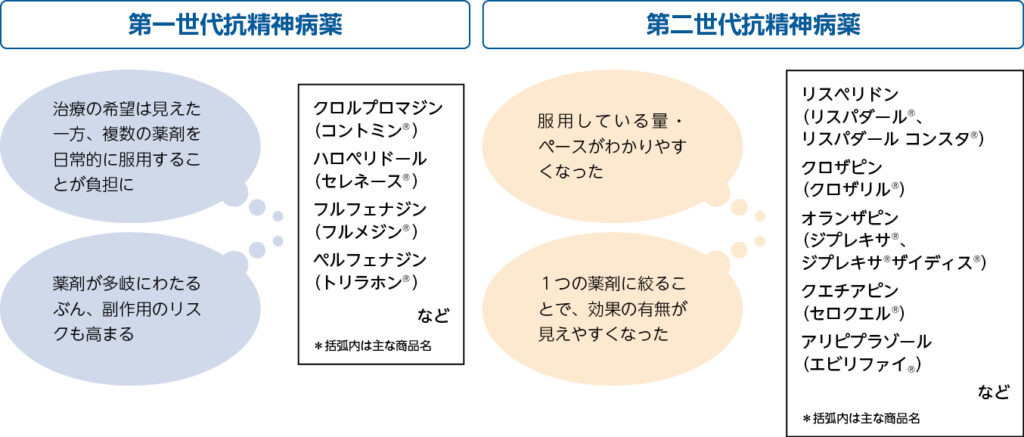

●リスペリドンの登場により、「単剤化」や「クロルプロマジン換算量」、「飲み心地」などのキーワードが検討されるように

●服薬量の可視化や患者自身の感覚を重視し、明確な効果の評価のため単剤化を推進するとともに、診療報酬でも適正な薬剤管理を行うことが評価される時代に移行

第二世代抗精神病薬の登場以降、患者視点や適切な薬剤管理が重視されるように

統合失調症は、100人に1人程度の割合で発病する精神疾患です。1960年代にクロルプロマジンが統合失調症の治療に用いられるまでの間は、電気けいれん療法やインスリン・ショック療法、水治療法などの身体療法に加え、ロボトミーや加持祈祷(かじきとう)など、今ではとても信じられないようなことも治療の一部として行われてきました。

クロルプロマジンをはじめとする抗精神病薬は、第一世代抗精神病薬ともいわれ、多くの患者さんの治療と社会復帰に寄与してきた反面、さまざまな課題も生みました。そのなかでも、多剤併用は患者さんに大きな負担(副作用と生活障害)を与えてきました。

リスペリドンは、統合失調症の治療における薬物療法の転換点になったといえます。日本では、1996年に発売が開始されました。リスペリドンは新規抗精神病薬(第二世代抗精神病薬)に分類され、このころから「単剤化」や「クロルプロマジン換算量」、「飲み心地」という用語がクローズアップされるようになりました。

多剤併用ではどうしても処方量が多くなりやすく、副作用も発現しやすくなります。患者さんが服用している抗精神病薬の量をクロルプロマジンに換算して「見える化」すること、服用している当事者の「感覚」を大切にすること、そして当事者1人ひとりにとって「何は効果があり、何は効果がないのか」を明確にするために「単剤化」が推進され、診療報酬においても適正な薬剤管理を行うことが評価される時代になりました(図1)。

図1 統合失調症の薬物治療による変化

『統合失調症薬物治療ガイドライン2022』への改訂の経緯

●2018年の『統合失調症薬物治療ガイド-患者さん・ご家族・支援者のために-』の作成には、当事者やその家族などが参画。本人らが知りたいこと、誤解しやすいことなどを解決できるように考慮された

●統合失調症薬物治療ガイドライン2022』は、さらに新たなエビデンス情報などをふまえて作成。公正に作成が進められ、当事者とその支援者にとってわかりやすいものをつくることにこれまで以上にフォーカス

当事者サイドの不明点や単剤治療率のギャップの解消をふまえて改訂

日本神経精神薬理学会は、科学的な根拠に基づく診療ガイドラインとして『統合失調症薬物治療ガイドライン』を2015年に発表しました。そして、専門用語が多かったこの医師向けのガイドラインを、当事者や家族とその支援者(医師以外の専門職を含む)が活用できるように作成した『統合失調症薬物治療ガイド-患者さん・ご家族・支援者のために-』が2018年に発表されました。

『統合失調症薬物治療ガイド』(2018年)の作成には精神科医師に加え、当事者や家族、その支援者が参画し、検討会を重ねて発行に至っています。特に、当事者や家族がガイドラインを読んだ際にわかりにくいこと、誤解しやすいこと、示してほしい情報などが盛り込まれ、それが形になったものといえます。

しかしながら、薬剤を投薬する側の精神科医療者の課題は残ったままでした。橋本・市橋の報告1で示されているように、わが国の単剤治療率にはギャップがあったため、その均てん化(技術等の格差を埋めること)を図ることが課題とされました。そのため時を同じくして、EGUIDE*1プロジェクトを通して普及・教育が行われてきました。その結果、プロジェクト(講習会)に参加した精神科医は、治療ガイドラインの推奨内容についての理解度が大幅に上昇したことが示されています2。

『統合失調症薬物治療ガイドライン2022』は、それまでの取り組みを概括し、当事者や家族、その支援者などが参画し、臨床疑問(CQ:clinical question)やアウトカムなどについて、新しいエビデンス情報とともに検討されてきました。また、タスクフォースメンバーは、Minds(日本医療機能評価機構EBM普及推進事業)の方法に準拠して役割を担っています。言いかえると、より公正な形で作成が進められ、治療を受ける人も支援する人にとってもわかりやすいものをつくることに光が当てられてきたといえます。

* 1【EGUIDE】effectiveness of guideline for dissemination and education in psychiatric treatment:精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関する研究。

本ガイドラインでおさえておきたい「考え方」

●冒頭の「本ガイドラインの考え方」を理解することで、以降の各パートを読み進める際に有用

●パート1は統合失調症という疾患の治療におけるガイドラインの位置づけ、パート2は臨床疑問(CQ)の解説を掲載。CQでは、新しく妊娠や出産に関する内容を網羅

『統合失調症薬物治療ガイドライン2022』で看護師がおさえておきたいポイント

はじめにおさえてほしいことは、このガイドラインの根底にある考え方です。序文で示されている内容のうち、「本ガイドラインの考え方」はおさえておきましょう。特に、「統合失調症における包括的な治療の必要性」と「ガイドラインと共同意思決定(shareddecision making:SDM*2)について」は、本文(パート1・パート2)の読み進め方のヒントになります。

パート1「統合失調症の治療計画策定」は、「統合失調症」という疾患を正しく知り、どのように治療が進められるのかを把握し、このガイドラインの位置づけを理解するために重要なパートです。病気や治療についての考え方や知識のアップデートになることは間違いないでしょう。

パート2「統合失調症治療の臨床疑問(CQ)」は、「病期」「副作用」「治療抵抗性」「その他」に分類された臨床疑問(CQ)とそれに対する答えや解説が示されています。それぞれのCQには、「推奨」「準推奨」という用語が記されているため読み進める際に注意してください。

「推奨」は、ランダム化比較試験(randomized controlled trial:RCT)に基づいて、主要なアウトカ

ムと、少なくとも1つずつの益と害のアウトカムについてエビデンス総体(CQへの答えのために収集した研究報告をまとめたもの)を評価できたものとされています。一方、「準推奨」はRCTに基づくエビデンス総体が不十分な場合とされています。

また、2015年版とは臨床疑問(CQ)の分類が変更になっています。本ガイドラインでは、統合失調症という診断が確定した患者さんを対象としており、代表的な薬の副作用である錐体外路系副作用とその他の副作用を弁別しています。また、CQには、妊娠や出産に関する項目も盛り込まれました。作成時点でのエビデンスに基づいて検討された内容なので、ぜひ知っておきたいことばかりです。

* 2【SDM】シェアード・ディシジョン・メイキング。医療者側は根拠に基づいた知識や情報(エビデンス)を、患者側は自身の生活経験に基づく情報(価値観や意向)を提供して話し合い、共に意思決定に参加するプロセスのこと。

ナースが本ガイドラインを活用する方法

●ガイドラインに示された「一般論」を知っておくことで、患者・家族の不安や要望がより明確にわかる

●患者・家族の個別的な思いを収集し、主治医に伝えることもナースの重要な役割

『統合失調症薬物治療ガイドライン2022』の臨床現場での活用方法

臨床看護場面では、どのようにこのガイドラインを活用したらよいでしょうか。ナースは日々、地道に医師や患者さん、家族、その他の支援者とかかわることが多いと思います。日々の何気ないやりとりのなかで、患者さんや家族の意向を伺うことも多く、また直接支援したり(服薬)、教育的にはたらきかけたり(心理教育)することも珍しくありません。

しかしナースにとって、薬や治療に際する患者さんとのかかわりは、ときにナーバスな場面かもしれません。「私のひと言で、患者さんが薬を飲まなくなったらどうしよう?」や「自分が担当のときに薬を飲ませられなかったらまわりにどう思われるのか?」といった不安に駆られることは、珍しいことではありません。

しかし、このようなナースの不安については「本当にそうなのだろうか?」と一度考えてみましょう。患者さんや家族が不安に思っているのに、十分な対話をもたずに服用させることに何の意味があるでしょうか。大切なことは、患者さんや家族が不安を感じているときに無理に何かを進めることではなく、納得して服薬できることです。そして、このガイドラインで示されている内容には、ナースが患者さんや家族、医師との対話を促進する際に重要な「一般論」としての知識が盛り込まれています。

「一般的に言われていることは何か」と「その患者さんの特性に合ったこと」とは必ずしも一致しません。そこで、例えば主治医の説明が加えられない時間帯などに、私たちナースができることは、「一般論の提示」と、そのうえで「医師とそのことについて対話できるように患者さんや家族の考えを整理すること」です。そして主治医に対しては、ナースは「患者・家族と何を話したのか、患者・家族は何を望んでいるのか」を明確に伝え、医師・患者さん・家族の対話が促進するように方向づけることです。

要するに、「〇〇のほうが効果はある」とか、「〇〇すべきだ」ということを結論づける対話ではないということです。「一般的には〇〇のように言われているけれども、あなた自身はそのことについてどう思っていますか? 主治医の先生と、そのことについてお話をしてみませんか?」といったかたちになります。

ナースが統合失調症治療で行いたいこと

●一般論の提示と、患者・家族の考えの整理

患者「この本に書いてある情報と、今行われている治療が違う気がするんですよ」

看護師「確かに、一般的には○○と言われていますね。そのうえで、△△さんに合わせた治療も大切にしています。ほかに、主治医と話したいことなどはありますか?」

●主治医への情報共有

看護師「△△さんは、○○に関する治療について少し不安に思われているようです。××については、ご理解いただけています」

ナースがこのガイドラインの内容を知っていることで、「患者さんから主治医への伝言を預かる」という役割を超え、患者さんとナース自身の対話を促進します。それはさらに、患者さんが主治医と治療に関する意思決定を行う際の手助けにもなるでしょう。

本ガイドラインは一般的に公開されているものであり、専門職に限らず誰もが手に取って情報を得ることのできる状態です。言いかえると、患者さんや家族はガイドラインと自分に行われている治療とを比較し、疑心暗鬼になったり、不満を抱えていたりすることもあります。だからこそ、一般論として何が示されているのかを知っておくことは、患者さんやその家族が何を不安に感じ、何に葛藤しているのかを知るためにも有用なのです。

教育ツールとして多職種で読み解くことで、さまざまなケースの対応に活用できる

本ガイドラインを職員の教育ツールとして活用することもおすすめです。それも1人で読み進めるのではなく、実際の事例を用いながら、主治医やその他の専門職とともにガイドラインを読む機会を設けることで、より実践的な学びが得られ、具体的な対応方法まで検討することができるでしょう。

また、患者さんや家族に対して行われる心理教育の題材としても用いることができます。患者さんやご家族が考えていることと、一般論として知っておきたいこととをすり合わせることで、患者さんや家族が自分にとって最良の選択(意思決定)をできることにつながります。

患者・家族への案内として、一般向け冊子も有効

現在、『統合失調症薬物治療ガイドライン2022』の一般向けガイドは、「統合失調症薬物治療ガイド2022-患者と支援者のために-」として日本神経精神薬理学会のホームページより公開されています。このガイドでは、臨床疑問(CQ)が患者さんなどの質問により近いかたちに言いかえられ、また患者さんが主治医と対話しやすくなるためのツールも盛り込まれています。

ぜひ、こちらも併せて確認してもらえればと思います。

- 1.橋本亮太,市橋香代:当事者・家族・支援者との共同作成についての報告.第23回診療ガイドライン作成に関する意見交換会.

https://ebm.jcqhc.or.jp/assets/pdf/23/a03.pdf(2023.5.20アクセス)

2.Takaesu Y,Watanabe K,Numata S,et al.:Improvement of psychiatrists’ clinical knowledge of the treatment guidelines for schizophrenia and major depressive disorders using the ‘Effectiveness of Guidelines for Dissemination and Education in Psychiatric Treatment (EGUIDE)’ project:A nationwide dissemination,education,and evaluation study.Psychiatry Clin Neurosci 2019;73(10):642-648.

- 1.日本神経精神薬理学会・日本臨床精神神経薬理学会編:統合失調症薬物治療ガイドライン2022.医学書院,東京,2022.

2.日本神経精神薬理学会・日本臨床精神神経薬理学会:統合失調症薬物治療ガイド2022-患者と支援者のために-.

https://www.jsnp-org.jp/csrinfo/img/szgl_guide_all2022.pdf(2025.2.14アクセス)

※この記事は『エキスパートナース』2023年7月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。