これだけは気をつけたい看護ケアのポイントを取り上げます。今回は、10%塩化ナトリウムを希釈せずに静脈に投与することの危険性を紹介。投与時に確認することをおさえておきましょう。

〈事例1〉投与法での思い込み

患者の状態

●低ナトリウム血症で意識障害

医師の指示

●「10%塩化ナトリウム20mL打ってください」

〈事例2〉薬剤の取り違い

●10%ブドウ糖液20mLを、10%塩化ナトリウム20mLと取り違えて投与

高濃度の塩化ナトリウムを静脈内に急速に投与すると、血管内に水分を呼び込み、細胞内は急激に脱水状態になります。

その変化に耐えられず、神経細胞が壊れることで、痙攣や昏睡などが起こる場合があります。高ナトリウム血症になっていると気づかないでいると、脳血管の破裂を生じて脳内出血を起こし、死に至ることもあります。

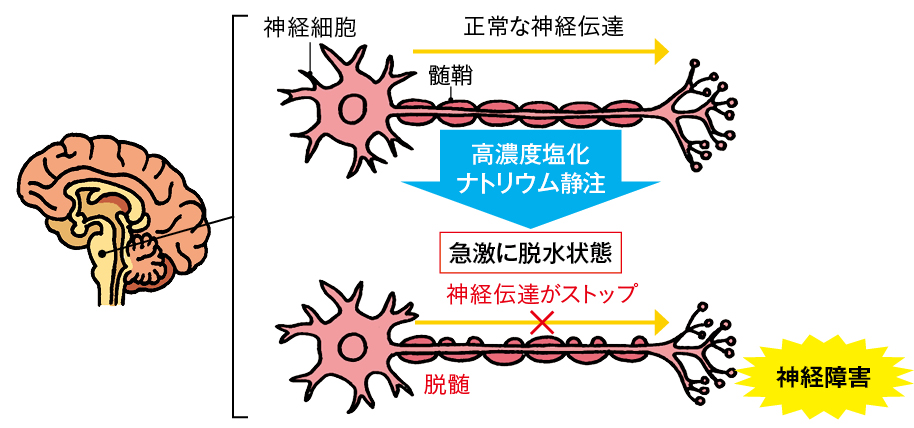

細胞が急激に脱水状態になり、神経細胞の障害が起こる

ナトリウムは細胞外液量や浸透圧を一定に保つはたらきを担っています。

【低張液である蒸留水は単独投与してはいけない】でも説明されているとおり、等張液を投与したときは細胞内外の水の移動はありません。高張液を投与したときは細胞内から細胞外に水が移動します。

等張液である生理食塩液(0.9%塩化ナトリウム液)に対し、10%塩化ナトリウム液は、約11倍高い浸透圧をもつ高張液です。

希釈せずに静脈内に投与すると、細胞外に水分が引き寄せられ、細胞内が急激に脱水状態になります。脱水状態になると細胞は縮小し、破壊され、その機能を失います。

このような現象が神経細胞のなかの髄鞘に生じることを浸透圧性脱髄症候群*1といいます(図1)。

図1 浸透圧性脱髄症候群

なかでも橋(きょう)を中心とする脳幹の一部が脱髄*2してしまうと、意識障害、痙攣、麻痺、昏睡などの重度の神経障害が生じます。また、髄膜にある血管が細胞内脱水になることで、静脈血栓症を起こしたり、血管が断裂してクモ膜下出血などの脳出血を起こしたりすることがあります。

この記事は会員限定記事です。