特に意識して水分出納(in-out)を確認すべき状況や病態とは?今回は発熱で起こる高張性脱水について。脱水を疑ったときの水分出納の観察ポイントや、経口補水液、輸液による対応を解説します。

「in-out(水分出納)をみるのはこんなとき!」の連載まとめはこちら

脱水(in<out)

体温調整のため発熱し、高張性脱水と血管内脱水が起こる

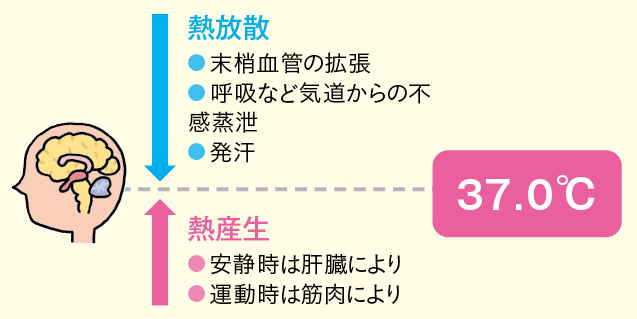

体温中枢は視床下部にあり、そこで設定されたセットポイントに深部体温を維持するよう、厳密に37.0℃にコントロールされています。その調整は「熱産生」と「熱放散」のバランスによって行われています(図1)。

図1 体温の調整

ここに病原菌やウイルスの侵入が起こると、炎症細胞(マクロファージなど)がサイトカインを産生させて血管内皮細胞に作用し、プロスタグランジンが産生されることでこのセットポイントが上がり、生体は新しい体温設定まで体温を上げようとします。こうして発熱は起こります。

セットポイントまで体温が上昇すると、生体は末梢血管の拡張や発汗(熱放散)を促進して体温を下げようとするわけですが、このとき起こる発汗により、体は通常以上の水分の喪失を起こします(不感蒸泄*)。

発熱時は生体の防御機構として水分を喪失します。不感蒸泄の増加では、水分喪失量が電解質(主にNa+)の喪失量を上回るため、高張性脱水となります。

しかし、局所の炎症が全身性に波及した状態(SIRS)や、感染による臓器不全では、さまざまなサイトカインの産生により血管内皮細胞が傷害され、血管の透過性亢進が起こり、血漿成分が血管外に漏出することで循環血液量が減少します。それにより、発汗などによる単純な体内水分の喪失だけではなく、血管内の脱水も促進されます。

*【不感蒸泄】=本来、呼吸や皮膚からの蒸発による“自分にはわからない水の喪失”を「不感蒸泄」という。発汗は感覚として自覚できるため通常は不感蒸泄に含まれないが、この項では説明上、不感蒸泄としてまとめて考えている。

発熱による脱水を疑った場合のin-outの見方のコツ

out:不感蒸泄の計算

不感蒸泄は発熱・高温多湿環境で増加します。成人では毎日15mL/kgの水分が不感蒸泄として喪失していると言われていますが(表1-①)、さらに、体温が1℃上昇するごとに15%増加します(表1-②)。

つまり感染を契機とした高体温の持続は、不感蒸泄による水分の喪失を増加させることになります。

表1 発熱による不感蒸泄の増加

(1日あたりの例、体重60kg、平熱より2℃上昇として)

①体重あたりの喪失(15mL×60kg)=900mL

②発熱による喪失(15mL×60kg×15%×2℃)=270mL

①(900mL)+②(270mL)=1,170mL程度?

※室温によっても不感蒸泄は左右されるが、院内の環境はほぼ28℃前後に管理されているため、ここでは割愛している。

in-out:血液・尿データでは“Naが上昇”

不感蒸泄増加に伴う高張性脱水では、血清ナトリウム濃度、尿中ナトリウム濃度が上昇します。

なお、高張性脱水症では血管内の血球成分は電解質や水のように血管外に移動することはないので、Hb・Ht値はほぼ正常であることがあります。

out:高張性脱水の進行に伴う症状を念頭に置く

不感蒸泄による水分の喪失が進行すると、細胞外液のナトリウム濃度が上昇し、体液の浸透圧が上昇するため、例えば口渇感は初期から強く現れます。

水が体重の2%程度欠乏すると口渇と尿量減少、7~14%で精神症状(錯乱、興奮)が現れます1。高張性脱水の臨床症状について表21に示します。

この記事は会員限定記事です。