検査で最低限必要な検体量とは?生化学検査、血液一般検査、凝固検査、各検査の最低検体量と、採血量が不足した場合の検体の取り扱い方法を看護師向けにわかりやすく解説します。

Q. 検査に必要な最低検体量は?

A.

自動分析装置を使う検査ではある程度めやすを指定できますが、一部の検査(用手法)では、はっきりと言えません。確実な結果を得るために規定量まで採取しましょう。

用手法による検査で必要な検体量は?

近年、自動分析装置による検査において、検査する項目数が拡大する一方で、迅速化も図られており、必要検体量はきわめて少なくなっています。

しかし、分析装置のみですべての検査が可能になったわけではなく、臨床検査技師の手技による検査(用手法)もあります。用手法による検査は、分析装置による検査よりもほとんどの項目で検体量が多く必要になり、これらは日常診療に必要不可欠な検査項目です。したがって、採血前に検査項目を確認しない限り、検体量の最低限のめやすはありません。

各検査に必要な最低検体量は?

一方、自動分析装置での検査においては通常、採血管の表線は十分量に設定してあります。限られた量の検体から検査結果を保証するために再検査の実施、採血後の追加検査の依頼に対応しなければならないからです。よって、実際の検査では、採血管の表線まで足りていなくても検査可能です。

以下に、検査頻度の多い「生化学検査」「血液一般検査」「凝固検査」に分けて、実際の検査に必要な最低検体量、採血量が少ないときの検体の取り扱いについて示します。

①生化学検査

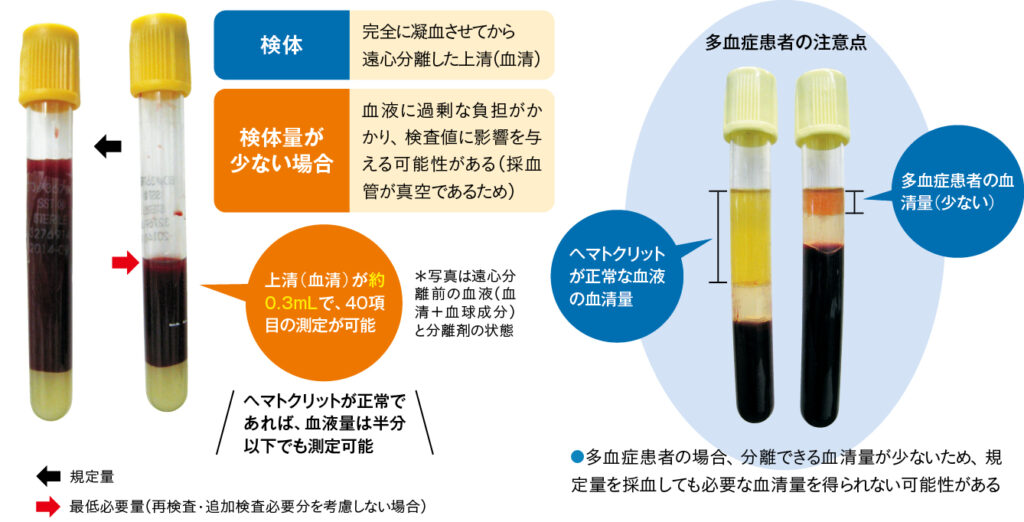

採血した血液を完全に凝血させてから遠心分離した上清(血清)が検査の対象になります。

検査機器にもよりますが、血清が約0.3mLあれば40項目の測定が可能です。またヘマトクリットが正常であれば、血液量は通常の半分以下でも測定可能です。

ここで注意しなければならないのが、真空採血管は規定量の血液を採取するために真空状態となっていることです。このため、採血量が少ないときは、血液に過剰に圧力が加わり検査値に影響を及ぼすことが考えられます。よって、採血量が少ないときはキャップをはずして空気を入れ、陰圧をなくす必要があります。

例外として多血症の患者の場合、血球量が多く、分離できる血清量が少ないため、規定量の採血を行ったとしても必要血清量に満たない場合もあります。健常者では45%くらいのヘマトクリットが、多血症患者では60~70%になります。

図1 生化学検査における“必要最低限”の検体量

②血液一般検査

この記事は会員限定記事です。