一般病棟でも注意しておきたいPICS(集中治療後症候群)についてわかりやすく解説。今回はPICS予防のため、栄養管理において注意したいポイントを紹介します。筋肉をつくるために重要なタンパク質の摂取などについて、確認しましょう。

*

ICU-AWはPICSの運動機能低下に注目した概念で、主に筋肉と神経が障害されることで、重症であるほど体が弱り、ひどい場合にはまったく体を動かすことができなくなります。特に筋肉には、栄養とタンパク質が維持にも増強にも必要不可欠です。

筋合成には栄養と運動が重要

筋肉はタンパク質で形成されているため、筋肉がつくことを筋タンパク合成として生理学的に評価できます。筋タンパク合成を最も誘発する行為がプロテイン、つまりタンパク質を摂取することです。栄養があまるからこそ筋肉がつく、特に筋肉をつくるのはタンパク質だからです。

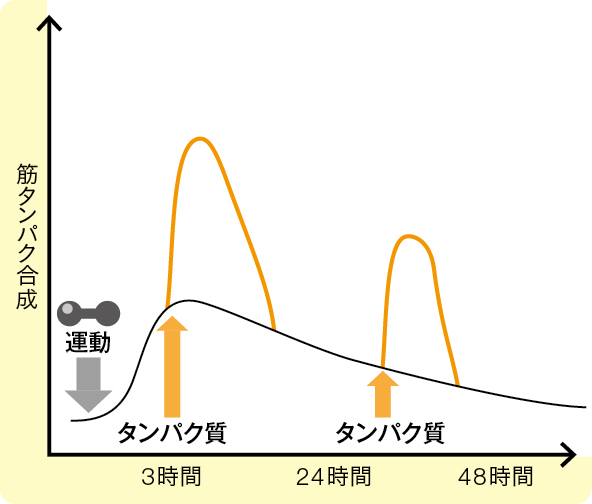

一方、運動は筋タンパク合成をブースト(促進)する行為であり、筋タンパク合成曲線が上にシフトします(図1)。栄養なくしては筋合成はなされませんので、運動だけでは筋肉はむしろなくなります。

とはいえ、筋合成の効率を高めるために運動は大きく貢献するので、栄養と運動を合わせることが重要です。運動強度にもよりますが、運動直後の3時間ほどが最大となり(プロテインのゴールデンタイムといわれる時間です)、その効果は長いと24~48時間持続するといわれています(その後も1日量としてプロテインをとることが重要)。

図1 筋タンパク合成と栄養・運動

病気になっても運動や栄養が必要

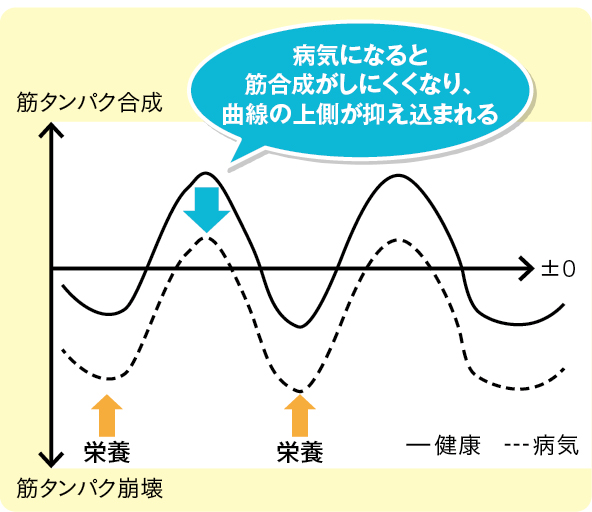

筋肉というのはアミノ酸の貯蔵庫でもあるので常に同化と異化を繰り返しており、筋タンパク合成と同時に筋タンパク崩壊(筋肉を壊して必要なアミノ酸を供給する)も常に発生し、筋肉がつくかどうかはそのトータルのバランスになります。

筋合成と筋崩壊それぞれに時間推移があり、そのトータルバランスを曲線としたものが図2で、十分な運動と栄養供給により、これをプラスにすることができます(図2の健康時)。

ここで病気(特に重症の病気)になると、この筋タンパク合成筋崩壊曲線が下にシフトします(図2の病気時)。病気になると筋合成がしにくくなり、曲線の上側がぐっと抑え込まれます(これを同化抵抗性といいます)。

さらに病気になると異化も亢進するため曲線下側も大きくなり、総じて曲線が下にシフトするのです。最低限の運動や栄養をしないとこの曲線はさらに下にシフトすることになるので、筋肉の萎縮がよけいに進むことになります。

図2 筋合成/筋崩壊と病気の関係

ICU-AW対策には低栄養と不動を打破する!

ICU-AW対策として、図3のように「低栄養」と「不動」による負のスパイラルを打破するために、栄養療法とリハビリテーションは2大支柱となります。これは慢性期のサルコペニアやフレイルに対抗するために、栄養と運動が大事と強調されているのとまったく共通するのです。ICU-AWでは急性期の疾患の影響もあるために、単純に栄養を投与すればよいわけではないことに注意が必要です。

この記事は会員限定記事です。