スフィア基準は、被災者が尊厳ある暮らしを営むための人道支援の最低基準を示した国際基準のことです。概要や、スフィア基準を活かした災害支援の取り組みについて解説します。

スフィア基準とは

●世界中で使われている災害支援の国際基準で、自然災害にも人為災害にも対応

●スフィア基準は、 COVID-19を含むすべての災害に応用できる

スフィア基準の概要

スフィア基準は1997年に策定され、以降の災害対応に際して活用されてきている災害支援の国際基準です。地震や火山爆発、感染症の流行などの自然災害と、戦争やテロといった人為災害の両方に対応しています。

スフィア基準の詳細は、無料でダウンロードできる『スフィアハンドブック』に書かれています1。現在40以上の言語に翻訳され、世界中の災害支援で使われています。災害という大きな困難に見舞われた人々が、安定した状況で尊厳をもって生存し、回復するための災害対応をどのようにしたら行えるか、教えてくれます。

スフィア基準は、少なくとも13の国で危機管理庁のような政府組織によって国の災害・緊急時対応の“拠りどころ”として用いられています。例えば、フィリピンでは台風災害の際、「避難所、避難先の居住地の最低基準」に即した避難所が設置されました。

日本では2011年の東日本大震災以降、内閣府が避難所における生活の質を上げるために参考にするべき資料として紹介して以来、知名度を高めてきています。

“基本的なこと”と“技術的なこと”に章が分かれる

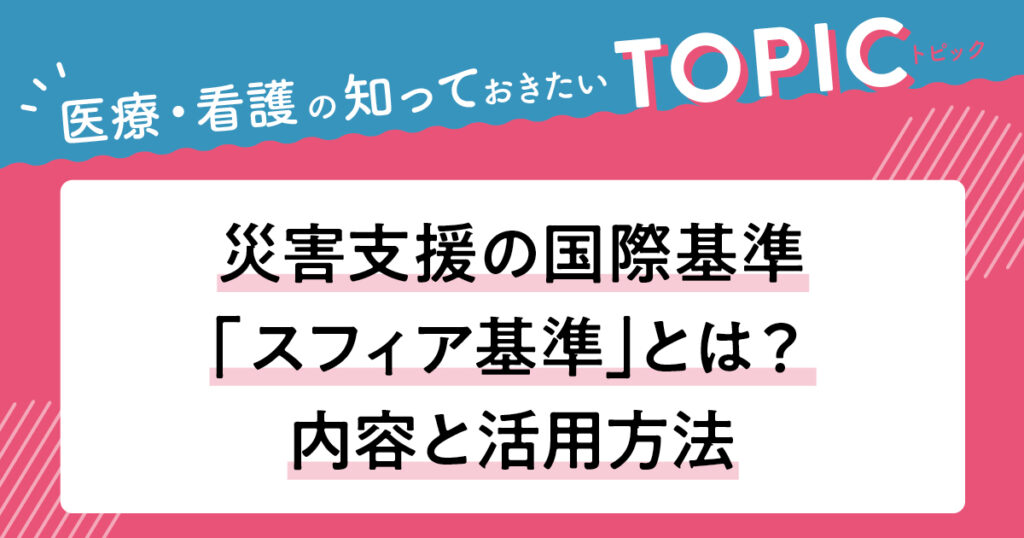

『スフィアハンドブック』は大きく、「基本的なことが書かれた章」と「技術的なことが書かれた章」に分かれています。その構成を人間の身体にたとえると、図1のようになります2。

基本的なことが書かれた章は、行動規範が書かれている「スフィアとは」と「人道憲章」「権利保護の原則」「必須基準」の4つから構成されています。

また技術的なことが書かれた章は、「水と衛生」「食料と栄養」「避難所と避難先の居住地」「保健医療」の4分野に関する最低基準が記載されています。 各章の内容は、筆者が公開している「こころのかまえ研究会」のWebサイト2をご覧ください。

スフィア基準を活かした災害支援の取り組み

各地方自治体においては、近年の大規模災害を受けて避難所運営マニュアルの見直しが行われています。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を含む感染症対策が強化されるようになってきており、ここにもスフィア基準が用いられてマニュアル改訂がなされるようになってきています。

スフィア基準では「避難所と避難先の居住地」の基本指標として、避難所での居住スペースを1人あたり3.5m2以上としています。 千葉県では、この基準に沿った避難スペースを確保するために「指定避難所以外の避難所確保(空き教室の活用など)」などの対策を県の『災害時における避難所運営の手引き』に示しています3。

COVID-19流行とスフィア基準

●COVID-19罹患者への介入で、「1人の尊厳ある個人」としてその背景(家族やコミュニティなど)にも向き合う重要性が示されている

●再流行や新たな変異株出現の際、 科学的に正しいことを相手が理解できる言葉で伝え、 望ましい行動ができるサポートをしていく役割が看護職には求められる

COVID-19パンデミックで重要な「包括的な介入」とは

2020年5月にNGOスフィアが、COVID-19パンデミックにスフィア基準をどう活かせるかの資料を公開しました。それを受けて筆者は、英語版公開から3日以内に同資料を日本語に翻訳、スフィア本部からの承認を得て公開しました4。

この資料では、『スフィアハンドブック』内に載っている「水と衛生・衛生促進の最低基準」の章と「保健医療の最低基準」の章に言及しているほか、新たに「包括的かつ有効な介入」について、言及しています。

包括的な介入というのは、看護の「対象を包括的にアセスメントし、全人的にケアを提供する」ということと同じだと考えてもらえるとわかりやすいのではないでしょうか。目の前の感染症罹患者は、患者である前に1人の尊厳ある個人であり、家族として友人として社会人としてさまざまや役割や関係性をもつ存在です。

スフィア基準は私たち支援者が、罹患された方、家族と重要他者、そしてその人の属するコミュニティへの影響にも目を向け、支援することをあきらめないことの大切さを教えてくれています。

スフィア基準に学ぶ、 COVID-19患者への向き合いかた

COVID-19が認識されてから数年が経ち、罹患される方への偏見などは少し収まってきたかもしれません。けれども、いまだに社会的な苦境に立たされる方、必要な社会的リソースにつながることができない方もいることでしょう。

子どもや障害のある方、日本語を母国語としない方などは、自分の困りごとを言葉にできません。また長期間継続し、かつ症状の見えない後遺症に苦しむ方々も多くおられます。スフィア基準は、このような人を見過ごすことなく、支援が必要な場合は最大限の支援を提供することを呼びかけているのです。

実際に、「子どもには、子どもにわかりやすい表現を使う」「日本語が母国語でない人々には、多くのNGOが行政と協働し、多言語でのCOVID-19関連の情報提供や『やさしい日本語』という平易かつ明確な言葉づかいで情報発信をする」といった支援が行われてい ます。

こちらもチェック:COVID-19を描いた映画『フロントライン』インタビュー記事

看護との高い親和性が高いリソース

また、みなさんがケアを提供する方は、今はCOVID-19には罹患していなくても、過去に罹患していたかもしれません。自身ではなくても大切な誰かが罹患して、さまざまな影響を受けた経験があるかもしれません。もしくは、3年間の生活のなかで多くの苦労を経験した結果、心身に不調を呈した人なのかもしれません。

今こそ、看護の包括的なアセスメントをする力を発揮して、その人が今困っていること、または困っていると本人が気づけていないことにもケアを提供することができるのではないでしょうか。

スフィア基準は、「災害支援」ではなく「人道支援」という言葉を使っていることもあり、ともすると難しいものととらえられがちです。しかし筆者は、看護に携わる私たちには親和性がとても高いリソースだと考えています。

社会全体の衛生行動のために

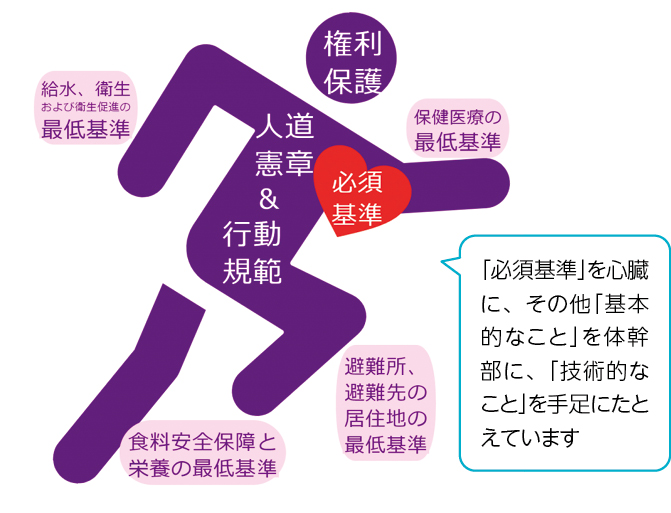

前述のCOVID-19流行にスフィア基準を活用するための資料では、水と衛生・衛生促進について図2のように、地域に根差した衛生促進の重要性に言及しています1。

COVID-19は病院や施設のスタッフが感染対策や手指衛生を守れば制御できるものではなく、社会全体が手洗いやソーシャルディスタンスといった衛生促進行動に取り組まない限り、感染の流行を制御できないという特性があります。

これは、知識のある専門職だけが理解できればよいということではなく、社会のすべての人が理解し、衛生行動を実践する必要があることを意味しています。

対象に合わせて表現やアプローチを変えて、その人がセルフケアをできるようにする看護とまったく同じことだと思いませんか? これからの再流行や変異株の出現の際、私たち看護職は、科学的に正しいことを相手が理解できる言葉で伝え、望ましい行動ができるサポートをしていくことが求められています。

- 1.Sphere Association著,支援の質とアカウンタビリティ向上ネットワーク(JQAN)日本語版編:スフィアハンドブック:人道憲章と人道支援における最低基準 日本語版 第4版.東京,2019.

https://jqan.info/wpJQ/wp-content/uploads/2020/04/spherehandbook2018_jpn_web_April2020.pdf(2024.12.4アクセス)

2.こころのかまえ研究会ホームページ:スフィアハンドブック の構成 : スフィアパーソン.

http://kokoronokamae.umin.jp/archives/sphere-person/(2024.12.4アクセス)

3.千葉県:災害時における避難所運営の手引き〜新型コロナウイルス感染症への対応編〜.

https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/documents/tebiki-hinanjyo-coronavirus.pdf

(2024.12.4アクセス)

4.こころのかまえ研究会ホームページ:人道支援における基準をCOVID-19に対峙するために活用する.

http://kokoronokamae.umin.jp/archives/coronavirus-hspstandards/(2024.12.4アクセス)

「災害」についてもっと知るなら

●DMAT以外にも!災害現場で活動する医療チーム

●災害支援ナースの新制度と養成研修

こちらもチェック!

●医療・看護の知っておきたいTOPIC

●そのほかの連載記事はこちら

※この記事は『エキスパートナース』2022年8月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。