尿路感染症患者の頻呼吸は、なぜ起きる?SpO2が正常でも見逃せない、頻呼吸の原因をアセスメントする際のポイントを看護師向けに解説します。

尿路感染症で入院している80代高齢女性患者さん。体温38℃、心拍数90回/分、血圧110/78mmHg、SpO297%と酸素吸入をしていなくても酸素化はよいのですが、なぜか呼吸数30回/分と頻呼吸です。呼吸音や胸郭運動など、理学所見に異常はありません。

頻呼吸の原因とは?SpO2が正常でも見逃せない理由

頻呼吸は「酸素が足りていない」サイン

頻呼吸、つまり呼吸数が速くなるということは、通常の呼吸では必要な酸素を取り込むことができない、もしくは二酸化炭素が排出できないことになります。そのため、回数を増やしてそれを補っているのです(代償)。

呼吸回数が増えるということは、呼吸筋の仕事量も増えるので、その状態が続くと呼吸筋が疲弊し、さらに呼吸仕事量が増えるという悪循環へと陥ります。

代謝亢進が呼吸数を増加させるメカニズム

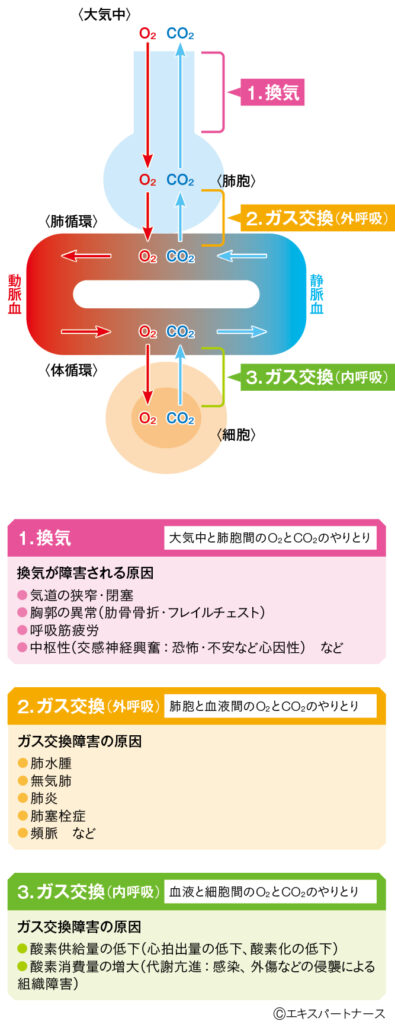

頻呼吸の原因には、「換気とガス交換(肺胞と血液間)に関する問題」と、「細胞内の酸素の消費と供給のバランスが崩れている」ことが考えられます(図1)。

前者では、気道や肺胞、肺循環などの呼吸器系が問題となってきますが、後者では細胞内でエネルギーを産生するために必要な酸素が足りていないか、酸素を運ぶ血流の不足が考えられます。

代謝が亢進した状態では、体内のエネルギー消費が増大しているので、細胞内ではよりたくさんの酸素が必要な状態となります。

細胞に酸素が供給されないと、効率よくエネルギーを産生できなくなり、からだがアシドーシスへと傾きます(嫌気性代謝)。それを代償するために、二酸化炭素(酸)を体内から排出し、頻呼吸となるのです。

患者さんは、呼吸器系には問題がなく、やや頻脈ですが循環は保たれています。頻呼吸の原因は、尿路感染による代謝の亢進が考えられます。

図1 頻呼吸の原因

感染により代謝が亢進して呼吸数が増加

この記事は会員限定記事です。