ワケがあって医師がオーダーしている画像検査。臨床場面でナースがとりたい画像からの情報をわかりやすく示します。第35回は、急性心不全を疑って胸痛・呼吸困難での画像を見る際のポイントを紹介します。

胸痛・呼吸困難での画像の着目ポイントは第32回を参照ください。

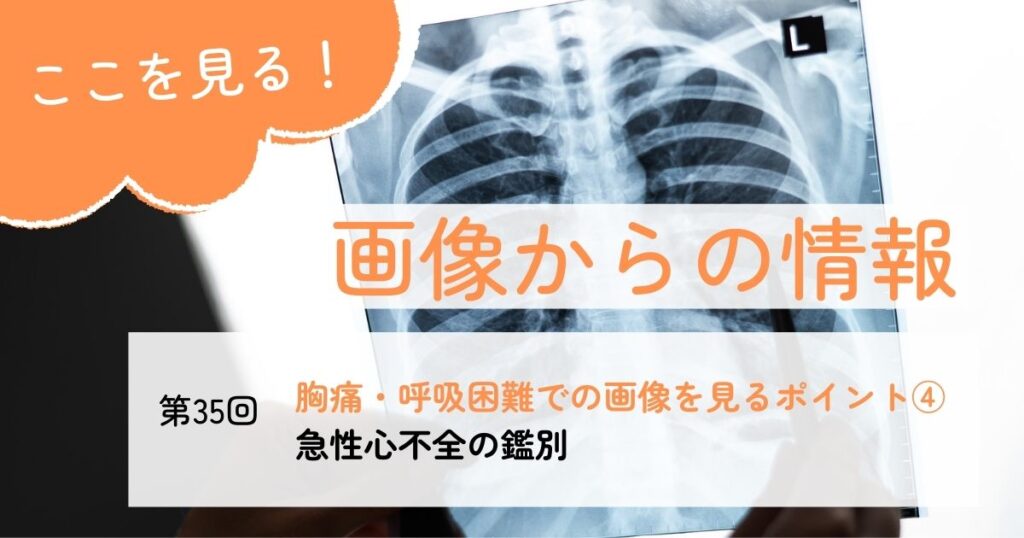

急性心不全・肺水腫を疑って、白い異常所見がないか見ている

〈症例〉

●80歳代。入院2週間前から徐々に下肢の浮腫が強くなり、入院1週間前には歩くときの息切れも自覚。家族に連れられて救急外来を受診

●体温36.4℃、血圧 140/70mmHg、脈拍120回/分(不整)、SpO2 92%(酸素マスク5L/分)

●肺の聴診では両側に水泡音を聴取。下肢の浮腫は強く、指で痕をつくることができるほどであった

呼吸困難の代表的な鑑別診断(第32回参照)を思い出しましょう。肺炎、心不全、気胸、肺塞栓などでした。「肺炎であれば発熱」しますし、「気胸であれば聴診で呼吸音の減弱」になりますので、この症例では身体診察が合いません。

「肺塞栓にしては病歴が長い」です。図1の胸部X線画像では、両側とも肺野が白くなっています。肺門からの影が蝶のように見えることから、バタフライ・シャドウといいます。

図1の胸部CTでも、両側の肺に白い影がみえます。この所見は肺水腫によるものです。

図1 肺水腫をきたした心不全患者の胸部X線と胸部CT

この記事は会員限定記事です。