認知症患者さんの移乗の介助を行う際の注意点とは?皮膚トラブルや介助者の腰痛を防ぐためには、重心移動がポイントに。適切な介助方法を紹介します。

おじぎ動作をじゃまするのはNG

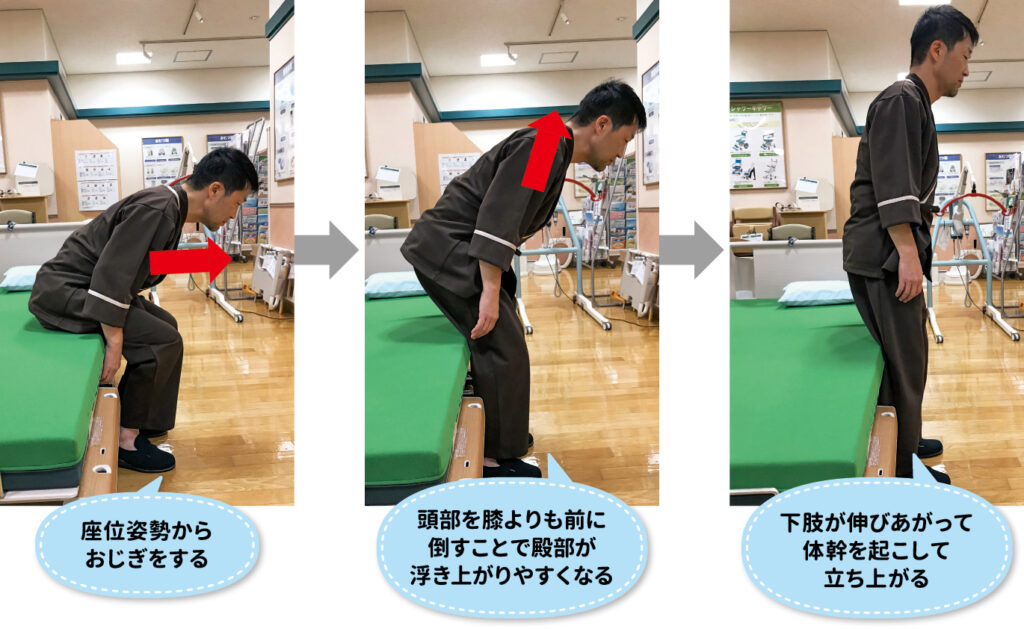

人は、座位姿勢からおじぎをして頭部を膝よりも前へ倒し、殿部が浮き上がりやすくなったところで、下肢が伸びあがって体幹を起こし立ち上がることができます。 このとき身体の重心は、おじぎをすることで前方へまず移動し、そこから下肢が伸びるにつれてななめ上方へ移動する、という二段階のベクトルを描いています(図1)。

図1 人が座位から立ち上がる動作

しかし、介助者が患者さんの両膝の間に割り入ってから立ち上がりを介助すると、第一段階のおじぎ動作をじゃましてしまうため、重心が殿部に残ったままの患者さんを力任せに上方へ持ち上げるほかなく、最終的に相撲の上手投げのように患者さんを車いすへと投げ出さざるをえなくなります(図2)。

患者さんは肋骨や腋窩部に痛みを生じ、後ろに反り返った不良姿勢となって車いす上での活動が阻害されやすいほか、足元の見通しが悪いため、足部と車いすのフットレストが接触して皮膚トラブルも生じやすくなります。介助者にとっても、無理やり持ち上げて腰をひねる動作を強いられるため、腰痛を起こす危険性は非常に高いといえます。

この記事は会員限定記事です。