認知症患者さんへの不適切なケアは、関節拘縮や褥瘡、精神・認知機能低下につながる可能性もあります。そうした二次的障害を防ぐために心がけたいことをお伝えします。

「認知症が進行している」と感じるとき、問題がケアにあるのではないかと考えてみる

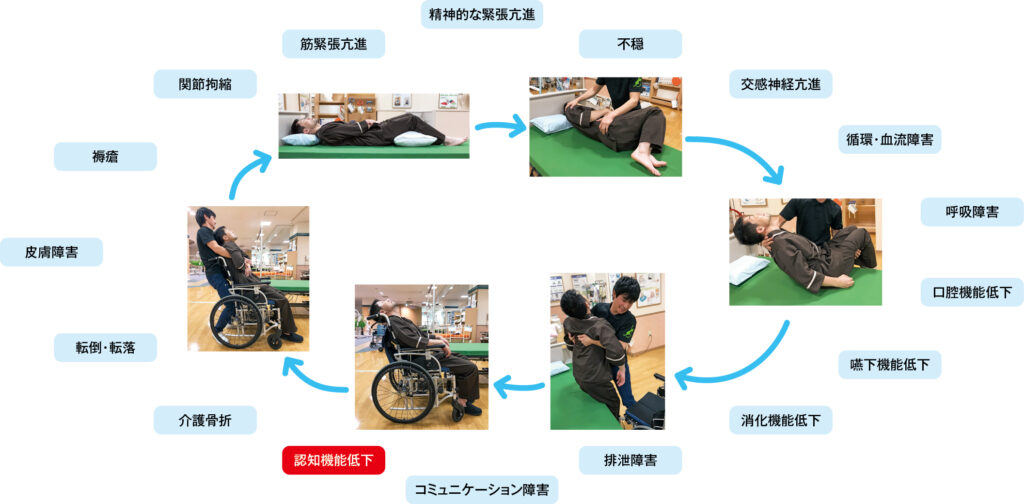

前回までに述べた一連の不適切なケア(安楽ではないベッド上・車いす姿勢、苦痛・恐怖を与える力任せの動作介助)が日々積み重ねられることで、患者さんの心身は次第に緊張していき、関節拘縮や褥瘡、内部機能低下、ひいては精神・認知機能低下に至るまで、人として生きていくうえでの大切な営みが総じて悪化していくことになります(図1)。

よって、このように不適切なケアが日常的に行われている現場において、患者さんが本特集の冒頭のような「おむつ交換のときに抵抗する」「移乗のときにベッド柵をつかんで離してくれない」「身体が固く力んでいて更衣がしにくい」など、見かけ上認知症が進行した状態になっているとしたら、その原因は患者さん本人ではなくケアのほうにある可能性が高いからではないでしょうか。

ケア従事者が困り果てるほどの抵抗や緊張を示す患者さんには、きっとそれ以外にも図1に示すさまざまな二次的障害が起こっていると考えたほうがよいでしょう(もちろん、腰痛など介助者側の問題も含まれます)。

図1 不良姿勢・力任せの動作介助による影響(二次的障害)

しかしながら、大半の医療介護現場ではケアの内容を省みられることなく「お年だから仕方がない」「認知症は進むものだから」「進行性の難病があるから」と、患者さん側の要因で状態が悪化した、と認識されているケースが多いように感じています。

この記事は会員限定記事です。