非がん患者さんの痛み・苦しみに看護師はどのように介入すべき?施設横断的な緩和ケアを行うために役立つ、痛み(苦痛)のスクリーニングフローや、緩和ケアの倫理規範について解説します。

痛み(苦痛)のスクリーニングフローの活用

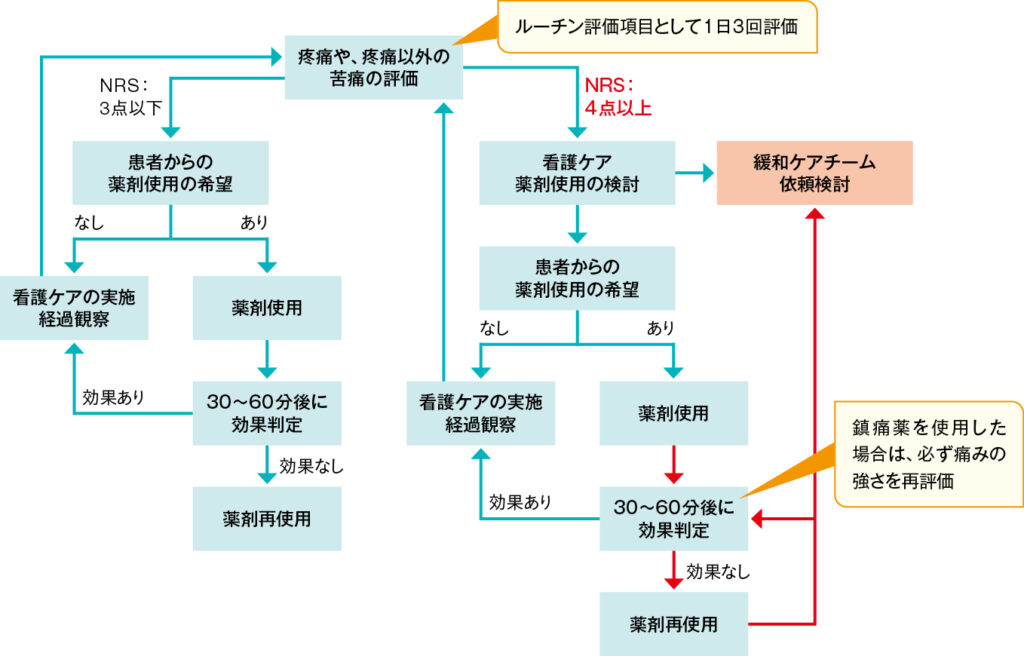

亀田総合病院では、全病棟のすべての入院患者に、担当看護師が各勤務帯にNRS(こちらの記事を参照)で疼痛強度を、ルーチン評価項目として1日3回評価し、カルテに記録しています。

この疼痛強度の測定の際に、痛みが4点以上の場合には、図1の右側のフローとなり、鎮痛薬の使用を検討します。鎮痛薬を使用した場合は、そのあとに痛みが軽減したことを必ず確認します。もし痛みの改善が不十分で、主治医チームに対応策がなければ、緩和ケアチームへの依頼が検討されます。

痛み(苦痛)のスクリーニングフローを全病棟で運用することで全入院患者の痛みや苦痛を放置せず対応できるしくみは、施設横断的な緩和ケアの向上に不可欠であると考えます。

図1 痛みなどの症状への各病棟の対応に関する流れ(亀田総合病院の例)

緩和ケアの倫理規範

私たち成人は、突然死で亡くなる場合を除いたほぼすべての慢性進行性疾患において、加齢に伴う大きな方向性として、多少のアップダウンを経ながらも身体機能は徐々に低下しつづけ、やがては食事や排泄などの生命維持にかかわる自律性をも失います。

こうした、人としての生命サイクルのなかで、誰もが経験する死に近い時期における苦しみ(人としての身体機能や所有物の喪失体験)をどう評価し、サポートすべきなのでしょうか?

患者さんの苦しみは、前述の「患者さんの語り」や非言語的な動きを医療者が五感をフルに研ぎ澄まし、これを受け止めることによってのみ理解できます。

しかし、死に瀕した人の苦しみを、まだその状況を経験していない健康な人が真の意味で理解することは不可能です。死に瀕した人の苦しみを私たちが究極的には理解できないのなら、次善の策としてどうすればよいでしょうか?

緩和ケアアプローチを実践する際の基準

この記事は会員限定記事です。