「脳」と「麻痺」の基本と応用について解説!今回のテーマは「手が握れないときの麻痺の見抜き方」です。指折り試験や、バレー徴候を確認するためのバレー試験などを紹介します。

手が握れない原因は麻痺?

「手が握れない。手が動きにくい」。そんな訴えを患者さんがしているのなら、もう一歩踏み込んで神経学的な検査をしてみるとよいと思います。

「手が握れない」という訴えは、脳神経領域ではよく聞く訴えかもしれません。そんなときは、麻痺なのか、それとも違う原因があるのか?のアセスメントが必要になります。特に起床時に手に力が入らない、歯磨きをするときにコップがうまく持てないなどと自覚して訴えてくることがあります。

運動麻痺に関しては、【第1回】で学習しました。中心前回から伸びている錐体路が直接障害を受けているか、圧迫を受けているかの場合に運動麻痺が生じます。

「こわばり」という表現で動きにくさを訴える患者さんもいらっしゃいます。関節リウマチの初期症状の特徴として有名ですよね。しかし、多くの場合、両手や両腕の違和感を訴えます。一方で脳に何かしらの異変がある場合は、片方のみの場合が多いと思われます。

麻痺を疑ったら「指折り試験」で確認を

患者が片手の異変を訴えるときは、「両手の指を1本ずつ順番に折ってみましょう」と患者さんに話してみてください。両手一緒に行うことが大事です。このとき私たちも一緒に「親指から順番に行きますよ。はい。イチ・ニ・サン・ヨン・ゴ……ジュウ」などと誘導してあげると患者さんの理解も高まりま

す。どちらか片方の手が1本1本独立した動きができないようであれば、麻痺が生じているかもしれません。

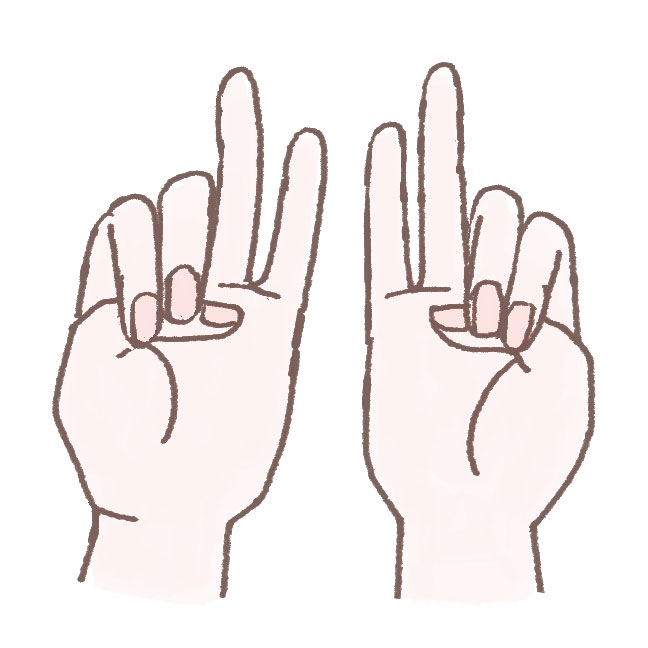

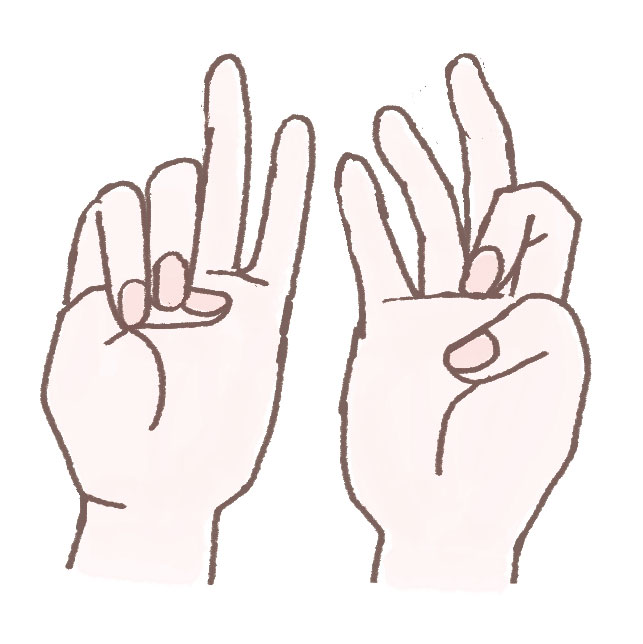

皆さんもこの記事を読みながら、指を折ってみてください。1本1本の指を、独立して曲げたりすることができますよね。しかし、麻痺があると、人差し指を折ろうとしても中指や薬指が一緒に曲がってしまったりします。この試験を「指折り試験」と言います(図1)。

図1 指折り試験

●両上肢の指を左右同時に、1本ずつ折り、次に1本ずつ開かせます。

①正常

②麻痺あり

バレー徴候とは?

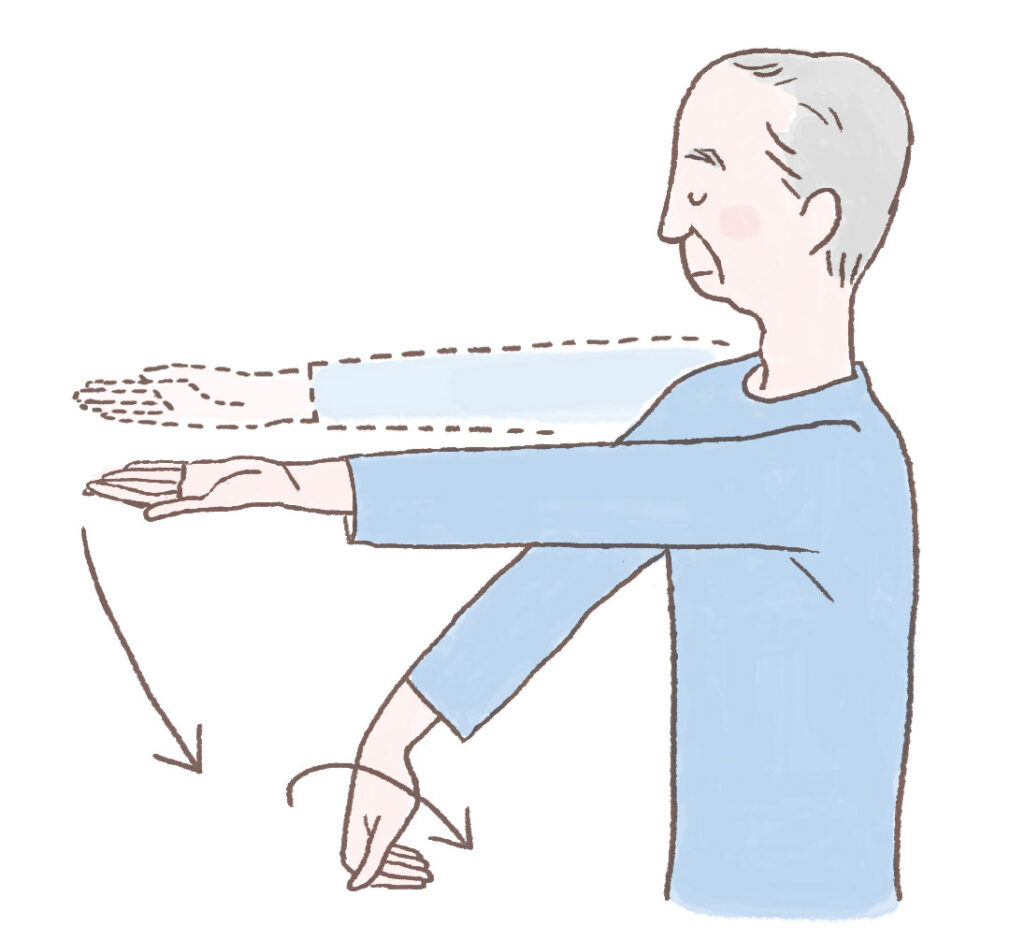

そのほかにも細かな麻痺を発見する検査があります。図2はバレー試験と言い、このときに現れる特徴をバレー徴候(サイン)と言います。

図2 バレー徴候

①両方の手掌を上にし、②水平挙上してもらい、③閉眼でその状態を保持してもらう。

バレー徴候は、上肢の麻痺を検査するときに使います。

「両手をまっすぐ前に伸ばしてください」「手のひらを上へ向けてそのまま目を閉じてください」と伝えます。麻痺があるのなら、麻痺側は内側に回りながら(回内と言います)ゆっくりと下降します。ゆっくりと回内しながら下降する現象を「バレー徴候陽性」と言います。

このとき、目を閉じることが重要です。目を開けていると、腕が動かないように無意識のうちに修正してしまうからです。

指で「OKマーク」をつくる検査も

臨床では、親指と、人差し指、中指、薬指、小指でそれぞれOKマークを作ってもらうようなことも行います。麻痺があると親指と人差し指のOKマークはできても、ほかの指だと難しくなります。それは小指に向かうほど難しくなっていきます。

この記事は会員限定記事です。