「脳」と「麻痺」の基本と応用について解説!今回は麻痺のある患者さんがもつ合併症の1つ、運動障害について紹介します。

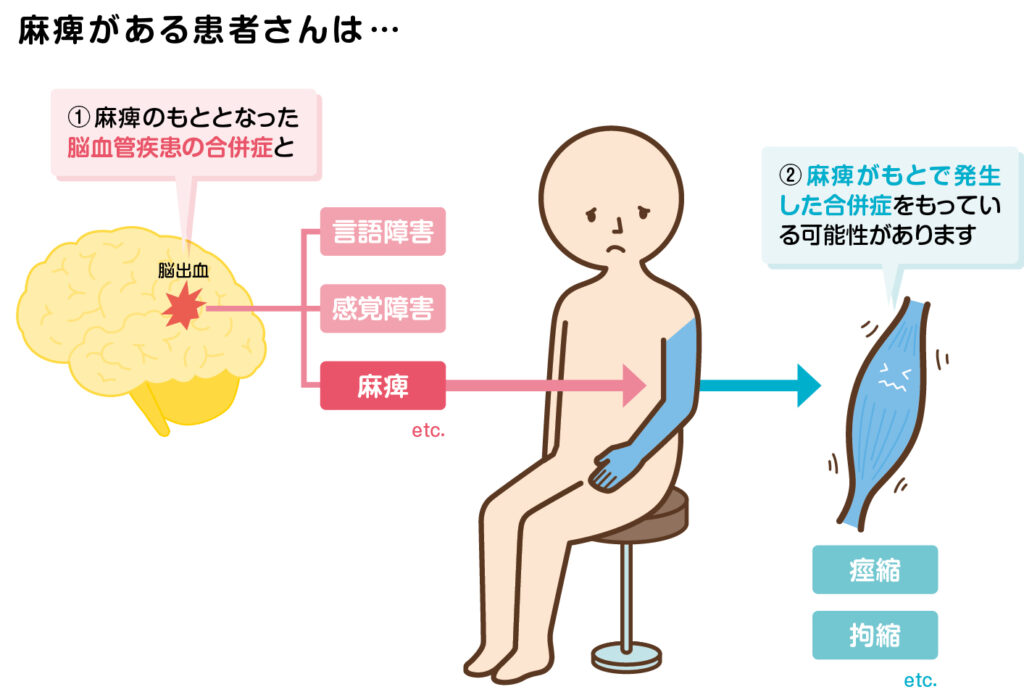

麻痺のある患者さんがもつ合併症

麻痺のある患者さんをケアする際は、これらの合併症の知識も必要です。どんなが合併症があるのか、見ていきましょう。

運動障害の1つ、運動失調とは

運動にまつわる脳神経の経路については、【第1回】の「そもそも“麻痺ってなぁに?”」で解説してきました。いわゆる運動麻痺は、脳血管疾患により運動を伝える神経路が障害を受けたときに生じます。ここでは運動障害の1つとされる運動失調を少し解説します。

運動を伝える神経は「錐体路」であり、「錐体路」は運動を伝える「専用道路」であることをこれまで解説してきました。しかし、この錐体路は大変不器用で、真面目なので、脳から伝えられた指令をそのまま筋肉へ伝えてしまいます。すると、とても「雑な運動」しかできなくなります。

運動の微妙な調整は、小脳と錐体外路が担っている

例えば目の前にあるペットボトルをつかもうとするとき、錐体路だけの動きでは勢いあまってペットボトルを握りつぶしてしまうかもしれません。それは錐体路からは「ペットボトルをつかむ」という命令しか発せられていないからです(図1-①)。

私たちが水をこぼさずにペットボトルをほどよい力でつかむことができるのは、小脳や錐体外路というものが「調節機能」をもっているからです(図1-②)。そのため、小脳が脳血管疾患によって傷ついてしまうと、ほどよい力でスムーズにつかむことが困難となります。

図1 運動の調整のイメージ

この記事は会員限定記事です。