看護師が臨床現場で活かせる「腎臓病」の知識をわかりやすく紹介!今回は、血液透析の際にナースが注意しておきたいことをわかりやすく解説します。

※この記事は『エキスパートナース』2025年8月臨時増刊号「ナースがベッドサイドで必要な病態生理が身につく 腎臓病と透析の集中講座」の内容を抜粋したものです。

血液透析を実施する際に必要なもの

透析患者の管理について、説明していきましょう。

上記に挙げた基準を満たして、「さあ血液透析」となったときに何が必要でしょうか? だいたいは臨床工学技士にお任せだと思いますが、以下の準備が必要です。

●血液を体外に出すためのブラッドアクセス

●回路やダイアライザーの準備

●透析液の準備

1人でこれらを用意することはないと思いますが、各部位がきちんと接続されて液漏れがないかは確実にチェックしてください。接続が甘くて、透析を開始したら血液が漏れたとなると大問題です。ダイアライザーや透析液の組成は、現時点ではアドバンスな知識なので、ここではあまり気にしなくてよいです。

看護師が特にチェックするべきはブラッドアクセスです。ブラッドアクセスは大まかに以下があります。

●AVF(自己血管シャント)

●AVG(人工血管シャント)

●カテーテル

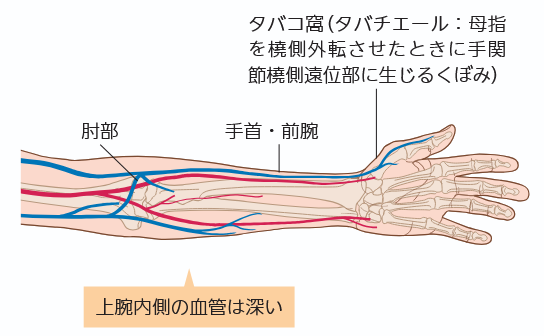

AVFは動脈と静脈をつなげたもので、前腕や肘部に作成されることが多いです(図1)。静脈に直接動脈血が流れ込むので、静脈は太く発達します。そのため、心拍に合わせて血液が流れる音が聞こえます。音を表現するのは難しいですが、サーサーとか、ザーザーという音です。これをスリルと呼びます。スリルが吻合(ふんごう)部から何cmまで聞こえるかは、ブラッドアクセスの状態の確認のために重要です(狭窄や血流低下があると、スリルが聞こえる距離が短くなることがある)。

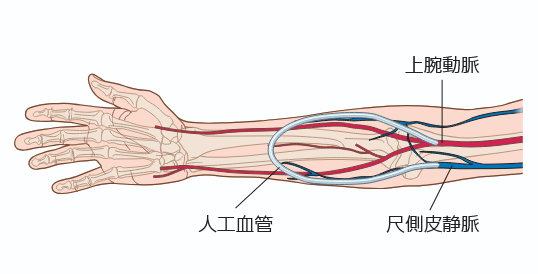

AVFに適した静脈がない場合には、図2のように人工血管を留置します(動脈が細い場合などは、人工血管の留置は難しいです)。さまざまなデザインがありますが、図2のようなループ型が多い印象があります。

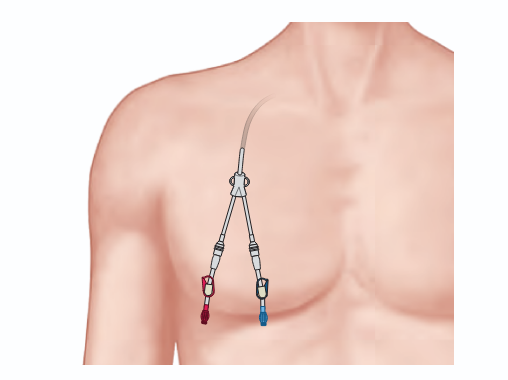

図1・2のようなブラッドアクセスができない場合には、太い静脈(主に鎖骨下静脈や内頸静脈)にカテーテルを留置し、皮下に固定する長期留置カテーテルというものもあります(図3)。

緊急透析ではこのような準備がないために、内頸静脈、大腿静脈などに一時カテーテルを留置し血液透析に使います。長期留置は一般的に皮下トンネルをつくりますが、一時カテーテルのときには皮下トンネルはあまりつくりません。大事な観察ポイントは以下です。

●スリルの確認(サーサーが、シュッシュなどという音になったときなどは狭窄を示唆、これまで聞こえたスリルが、ドクドクとしている場合には拍動といい、シャントの下流が狭くなっていることがある)

●スリルの長さ(吻合部から何cmまで聞こえるか?)

●皮膚の性状(発赤の発現や、皮膚が薄くなっていないか? シャントの感染は怖い。皮膚が薄くて血流が透過してみえるときは危険。瘤がある場合にはノギスで長径と短径を測っておく)

●カテーテル挿入部(カテーテルの刺入部に発赤や膿がないか? カテーテルが当たっているところの皮膚に褥瘡などはないか? カテーテルが抜けかけていないか)

これらに当てはまるときは、定期的に観察して写真を撮っておくのがよいと思います。百聞は一見にしかず。変化があるときには、適宜記録に追加してアップデートするのがよいでしょう(だいたいの透析クリニックで行っているはずです)。

また上記の観察に加えて、穿刺を実施する機会があればエコーもできるようになっておくとよいです。最近では、エコーガイド下の穿刺が広まっています。以前は職人芸のように聴診と触診だけで穿刺する人が多かったですが、エコーではブラッドアクセスの走行方向、皮膚からの距離がわかります。穿刺後に針先が血管内に入っていることも確認できるのに加えて、狭窄部位などをみることもできます。閉塞なども容易に判断できるので、これからの時代には必須でしょう。

血液透析の開始は血液を回路に引き込み始めたとき、透析の終了は回路内の血液をすべて返したときです。そのために実務上では、入室時間と透析開始時間があります。フローをざっくり説明すると、入室→体重測定→シャントの診察→消毒→穿刺→透析開始です。消毒は患者さんに合ったものを選択しますが、消毒液が十分に乾燥してから穿刺する必要があります。これを怠ると菌血症になりやすく、ひどいと感染性心内膜炎などを起こすことがあります。そのため透析患者の発熱は常に感染性心内膜炎、腰痛は化膿性脊椎炎を念頭に置く必要があります。

以上が、透析を始める前に必要なことです。

血液透析中に注意することは?

血液を回路に引き込み始めた時点が透析開始ですが、まずはここに注意です。体外に血液を出しているために、どんと血圧が下がる場合があります。具合の悪い患者さんなどではもともとの血圧が低いことがあるので、さらに注意深い観察が必要です。体格が小さい人も、有効循環血漿量が少ないために下がりやすい印象です。生理食塩水で回路内を満たしているため、引き抜いた血液のぶんは血管内に入っているはずですが、私の経験上、透析開始直後は注意が必要です。

KやPなどは小分子なので、透析を開始するとどんどん抜けていきます。Naは限外濾過で抜きます(筆者の地域では除水と呼ぶことが多いです)。

透析前後で病棟ナースが気を付けることは?

ここはシンプルに解説しましょう。

もしかしたらときどき見過ごされているかもしれませんが、

●入室時間を厳守する

これを意識してください。病院の規模と透析ベッド数にもよりますが、透析の開始には医師、臨床工学技士、看護師などがかかわり、かなり緻密なスケジュールで管理していることが多いです。そのなかで「5分遅れる」だけで、ドミノ式に後のスケジュールが遅れます。あらゆる観点から時間厳守が望ましいです。“たった5分”と思うかもしれませんが、5分も心臓が止まっていたら、脳に重篤な障害が残るくらいの時間ですから、まずは時間厳守、遅れるならば連絡を入れましょう。また、持参する必要物品がそろっていることも重要です。

透析前はあまりないですが、透析後はチェックポイントがいろいろあります。

●透析中のイベント(血圧低下など)

●DWに達したか?

この2つが大事です。透析中に何らかの不整脈が検知された場合には、透析後も注意が必要です。透析後はK値などが下がっているために、不整脈が起こりやすい状況です。

また、体液量が減少しているために、起立性調節障害などが起こりやすいので、トイレなどでは座って行う指導が大事です。入浴も十分に注意が必要です。

肺水腫などによって酸素化が悪い状態で、十分に除水できない場合には1度よくなってもリフィリングで再び肺水腫などになることもあるので、酸素化の確認も重要になります。

透析後はブラッドアクセスの確認も重要です。「抜針後、穿刺部から出血していたり、挿入中のカテーテルのキャップの閉めが甘く、出血したりしていないか?」「カテーテルの脇から出血していないか?」などは常にチェックするべきです。これらのチェックをする際には、きちんと目視して確認することが重要です。また、注意力が半分で行うダブルチェックより、指さし呼称して確認するべきだと思います。カテーテルよし、出血よし。あたりまえのことですが大事です。

もし、出血があったらバイタルサインを測って、ドクターコールしましょう。

●透析前に確認することとして、スリルを聞くこと、スリルが吻合部から何cmまで聞こえるか、皮膚の性状、挿入部の状態などがある。透析中は血圧の変化に注意する

\続きは誌面で/

エキスパートナース2025年8月臨時増刊号

ナースがベッドサイドで必要な病態生理が身につく 腎臓病と透析の集中講座

長澤 将 著

B5・164ページ

定価:1,980円(税込)

照林社

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。