事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は意思が確認できないICU患者さんと家族への意思決定支援の事例を紹介します。

〈目次〉

本人の意思が確認できないICU患者さんと家族への意思決定支援

PEG・ストーマ造設術への夫の「承諾」と“違和感

看護師の“もやもや”を整理し、どう解決するかを考える

医療スタッフ間で調整したこと

Aさんの夫との再度の話し合い

本人の意思が確認できないICU患者さんと家族への意思決定支援

60代の女性、Aさん。キーパーソンは80代の夫です。3人の子どもは独立しており、Aさんは夫と2人暮らしでした。

Aさんはパーキンソン症候群で、自宅加療中に何度か肺炎を発症しており、気管切開もなされていました。今回も肺炎を発症し、ステロイド、抗生物質による入院加療をしていました。

入院前のAさんは訪問介護の付き添いのもと車椅子で買いものにも出かけていましたが、徐々にパーキンソン症状の進行を認め、今後、経口摂取が困難となることが予測されたため、胃瘻の造設が検討されていました。

そのようななか、Aさんは腹痛を訴え、横行結腸穿孔性腹膜炎からSeptic Shock(敗血症性ショック)をきたし、全身管理のためICUへ入室しました。

Aさんは生命の危機状態となっており、主治医(呼吸器内科医)より家族にとって厳しいインフォームドコンセントがなされました。

その結果、夫は「心臓が止まっても心臓マッサージはしてほしくありません。透析が必要になっても透析はしてほしくないが、そのほか、できる治療は積極的にしてほしい」という決定をし、そのうえで「なんとか元気になってほしい、家に連れて帰りたい」という思いを話されました。

ICUに入室後、多量のノルアドレナリン投与、抗生物質投与を行い、Aさんはなんとかショック状態を離脱することができ、1か月ほどで人工呼吸器から離脱しました。

しかし炎症所見は依然として高値であり、CT上、胸腹水は増加していました。肺炎治療のためのステロイド投与も続行されており、何らかのきっかけで全身状態が不安定となるリスクが高い状況が続いていました。 本人の意識レベルはGCS「E4 V5 M6-T〈tracheotomy:気管切開〉」でしたが、簡単な指示に応えられるときと応えられないときがあり、筆談等でのコミュニケーションを図ることはできませんでした。

PEG・ストーマ造設術への夫の「承諾」と違和感

夫は毎日面会に訪れ、本人へ声をかけ、医師や看護師との会話をメモし、子どもたちに伝えているようでした。徐々に全身状態が落ちついてきたため、呼吸器内科、消化器内科と外科のカンファレンスが行われました。

今後の方針として、かなりハイリスクですが、根治をめざすのであれば、外科的にPEG(経皮内視鏡的胃瘻造設術)と、穿孔部位である横行結腸のストーマ造設術を施行することになりました。

夫へ説明が行われた結果、夫は「よろしくお願いします」と手術を承諾されました。

このとき、症状説明の経過と夫の決定を聞いた受け持ち看護師より、「(夫は)本当にわかって決定したのかな。“リスクがとても高い”ということも説明されたみたいだけれど、『うちに連れて帰りたい』と言っているから。手術をすることで家に帰れなくなるかもしれないということも、理解されているのかな……」という発言がありました。

受け持ち看護師と夫の会話から、医師・看護師は今回の手術に関して「術中に急変するかもしれない。術後、人工呼吸器が外れないかもしれない。そうなると家に帰るということはできないだろう」と考えていましたが、夫が具体的にどのように理解しているか、誰も把握できていないことがわかりました。

また、「Aさんご本人はどう思っているのだろう。リスクの高い手術を受けて、家に帰れないかもしれないよね。これでいいのかな……」「手術をしなければ、輸液をしながら家に帰るという選択肢もあるよね。この選択肢があることを伝えて、リスクもわかって、それでも手術をするという選択をするならよいのだけれど、手術をしないという選択肢を伝えなくていいのかな。先生たちが決めたことだからいいのかな……」という意見もありました。

この時点でAさんの意識レベルにはムラがあり、意思をはっきり確認できる状態ではありませんでした。看護師のなかでは、“何だかよくわからないけど、もやっとする”という状態になっていました。 私はこれらのことから、このままでは医療者と家族の認識にずれが生じたまま治療が行われる危険性や、Aさんにとって最善と考えられる代理意思決定がなされない危険性があり、意思決定支援を行う必要があると感じました。

看護師の“もやもや”を整理し、どう解決するかを考える

私たち看護師は、何かがもやもやしていましたが、それが何なのかわかりませんでした。

「先生から(夫に)もう一度説明をしてもらったほうがよいのでは」という意見もありましたが、「なぜ、もう一度説明してもらうことが必要なのか」「何をどういうふうに説明してもらえばよいのか」ということも漠然としていました。

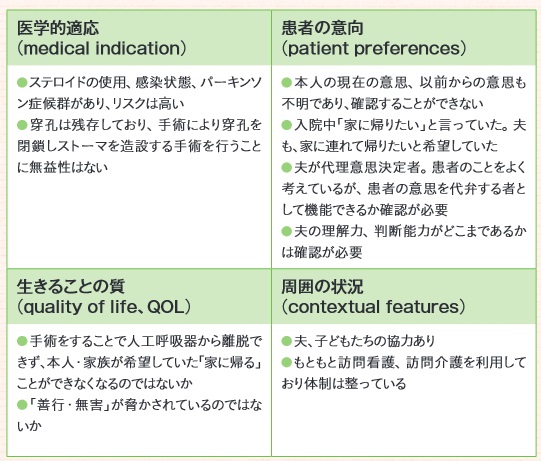

このもやもやは倫理的ジレンマであると考えましたが、スタッフの「気づき」を介入につなげていくために、私はスタッフ、師長とともに、話し合った内容をもとに臨床倫理の4分割表に情報を整理してみました(表1)。

表1 今回の事例における「臨床倫理の4分割法」

- 「臨床倫理の 4 分割法」は、ある症例の倫理的課題を検討するためのツールとして、上記のような 4 分割表を用い、4 つの枠の中に問題点を入れて考えようとするもの

- どちらに入るかわからない場合は両方に入れる。また 4 つのどれにも入らないような問題は最後の「周囲の状況」の中に入れ、“どの枠にも何らかの問題点を入れて”検討する

- それぞれに挙げられた問題について、わからない部分を調査(情報収集)する。その後、4 分割表全体の“できること”から対策を立てるとともに、抽出された問題から、目標(ゴール)を設定する

- 「権利擁護」「苦痛緩和」「信頼関係維持」「情報提供」「ケアへの参加」に分け、直接介入や管理的介入を考える

「医学的適応」は、手術をすることにリスクはあるが、無益性はありませんでした。

「患者の意向」は、患者本人の意思が不明であること、代理意思決定者としてAさんの夫がすべての情報を整理して決定できているか不明であることが挙げられました。

「QOL」の点から考えると、手術をしない選択肢を伝えないことはAさんのQOLが低下する可能性をはらむと考えられました。このことが、私たちが感じていた“Aさんにとってよいと思うことがなされない可能性がある(善行・無害の原則)”という倫理的ジレンマであることが明らかとなりました。

これらの点から、「患者の意向」として“Aさんの意向はどうか”“夫はそれを代弁できるか”という情報を得ていく必要性と、この決定がAさんの「QOL」“低下”とならないか、再度検討する必要性があると考えられました。

医療スタッフ間で調整したこと

受け持ち看護師とともに私は、夫が医師からの説明と現状をどう受け止めているかを確認しました。

夫は「リスクがとても高いことは聞いたけど、お任せしたいと思っています。インターネットでいろいろと調べています」「子どもも、他の兄弟も同じ意見ですね」「手術のあとどうなるかは、はっきり聞いていないですね。よくならないかもとは聞いています」と話され、具体的なイメージはできていないように考えられました。

また、私は夫の面会中に「Aさんはどうしてほしいと思われますか?」と問いかけました。夫は「本人にはどう言ったらいいかわからなくて……。『またしんどいことをするやろ? でも、家に帰るためにやってほしい』と言うと思うわ」と話されました。

看護師間での話し合いと、夫との会話をもとに、主治医である呼吸器内科医師、外科医師へ、以下のことを伝えました。

●夫は「家に連れて帰ることを目標にしている」と言っており、呼吸器が外れないかもしれない、術中に急変するかもしれないという具体的なイメージがついていないと考えられる

●AさんのQOLという点で考えると、手術をせず、保存的加療を行い、在宅療養をめざすという選択肢もあることを伝えたうえで選択してもらってもよいのではないか

●夫はAさんの代理意思決定者としてしっかり考えることができており、それを相談できる家族もいる

これらを踏まえて医師と話し合い、以下の方向性を確認し、共有しました。

●Aさんご本人の意思は確認できないが、夫ともう一度、話をする場を設けて、術後に考えられる細かなことがイメージできるように、再度、夫の意思を確認すること

●確かに、とてもリスクが高い手術であり、手術をしなければ根治とはならないが、手術をしなければどうなるかも説明したうえで、家族に選択してもらうのがよいだろう

Aさんの夫との再度の話し合い

再度の症状説明時には、看護師も同席しました。

具体的なリスクと、手術を行わない選択肢もあることを伝えると、夫は「手術をしてもらおうと思います。今後、寝たきりになるかもしれない。がんばっても駄目になるかもしれない。人工呼吸器が外せないかもしれない。── それでも少しでも元気になる可能性があるのであればやっていただきたい」と、手術をしないという選択肢もあることを理解したうえで、手術を行うという代理意思決定をされました。

この決定を医師・看護師・家族で共有し、「決定したことに関して疑問や変更があればいつでも言ってもらってよいですよ」ということを伝えていきました。

- 1.日本集中治療医学会 倫理委員会主催:集中治療における終末期患者家族ケア講座資料(2013).

2.Jonsen AR 他著,赤林朗 他監訳:臨床倫理学̶ 臨床医学における倫理的決定のための実践的なアプローチ(第5版).新興医学出版社,東京,2006:13.

続けて読むなら

第21回:意思確認が困難なICU患者と家族への意思決定支援のポイントは?

第22回:意思確認が困難なICU患者と家族への意思決定支援の実践

こちらもチェック

「ナースが共有したいケア実践事例」の記事一覧

そのほかの連載はこちら

※この記事は『エキスパートナース』2016年7月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。