特に意識して水分出納(in-out)を確認すべき状況や病態とは?今回は体液が乱れる状況の1つ、脱水を取り上げます。水欠乏性脱水(高張性脱水)、Na欠乏性脱水(低張性脱水)、混合性脱水、それぞれの要因やメカニズムを解説します。

「in-out(水分出納)をみるのはこんなとき!」の連載まとめはこちら

脱水(in<out)

関連する病態

●ショック(意識レベル低下)

●腎機能障害

●低Na

●脳梗塞 など

脱水の種類とは

脱水とは、臨床的には体液量、すなわち細胞内液および細胞外液量が減少した状態を指します。体液の主要成分である水と電解質(特にNa)の両者の喪失をきたしている現象です。

理解のポイントは「①単に水だけが失われているのか(=純粋な脱水)」「②水に比べてNaがより失われているのか(≒体液喪失)」です。①は水欠乏性脱水、②はNa欠乏性脱水です。

なお、両者が同じ割合で失われているのが混合性脱水です。以下にそれぞれの場合の要因と“カラダの中の状況”を示します。

水欠乏性脱水(高張性脱水)とは

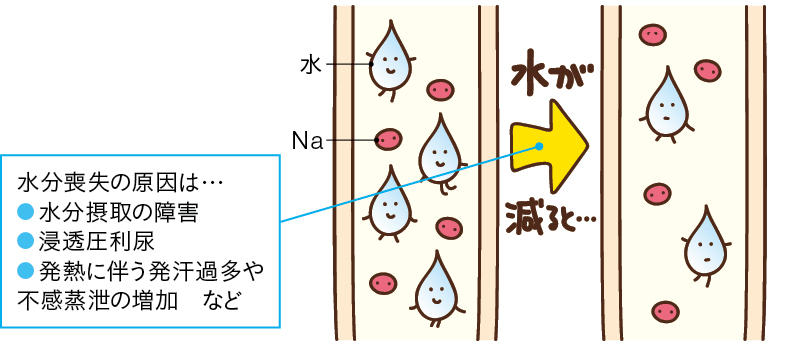

水欠乏性脱水になる状況

水欠乏性脱水は、2つのパターンで起こります。1つは、水分摂取の障害、あるいは浸透圧利尿*1 により腎臓からの水分喪失(腎性水分喪失)が増加することで起こるものです。

もう1つは、発熱に伴う発汗過多や不感蒸泄の増加などにより、腎臓“以外”からの水分喪失(腎外性水分喪失)などにより起こるものがあります。

*1【浸透圧利尿】=浸透圧物質(例えば尿糖)により尿細管内の浸透圧が上昇し、これを等張に保つためにナトリウムと水の再吸収が減少する結果として現れる利尿作用の意(文献1より引用、一部改変)。

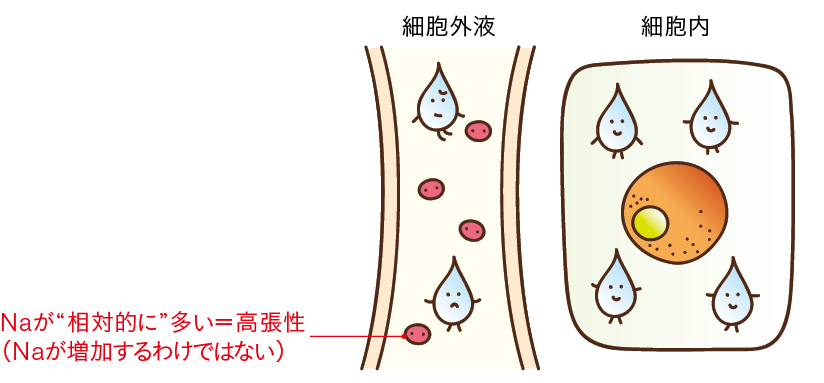

水欠乏性脱水のときの体の中

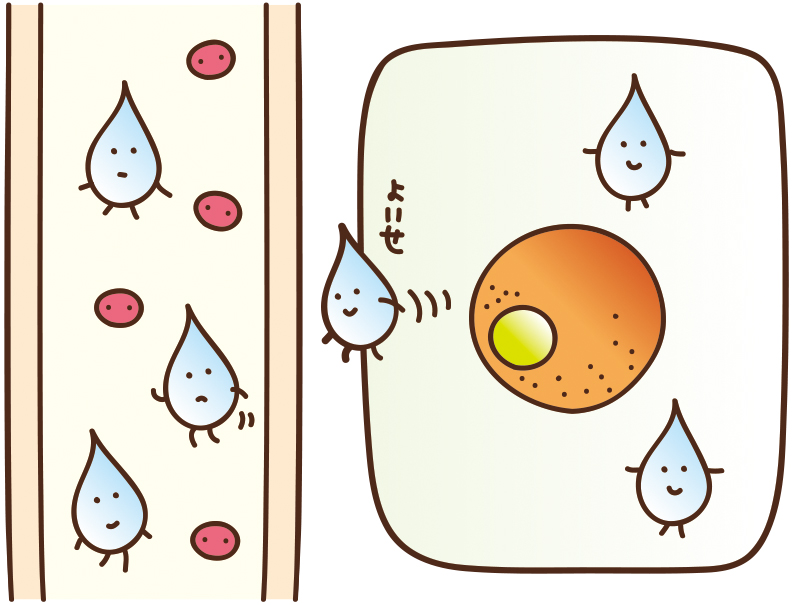

例えば食塩水を火にかけて水だけを蒸発させると塩辛くなるように、水欠乏性脱水の場合、血清Na濃度は上昇し、高張性となっています(図1-①②)。すると、水分は細胞“内”から細胞“外”へと移動します(図1-③)。

細胞外液量は病態がかなり進行するまで維持されるため、水欠乏性脱水では、細胞内脱水が主体となります(図1-④)。

図1 水欠乏性脱水(高張性脱水)で起こっていること

①体内から水分のみが喪失された場合、相対的にNaの量が増える

②Naの量が相対的に増えることで、細胞外浸透圧は上昇する

③濃度の薄いほうから、濃度の濃いほうへと水の移動が起こる

④水の移動が起こり、細胞内脱水が進行する

この記事は会員限定記事です。