看護師が臨床現場で活かせる「腎臓病」の知識をわかりやすく紹介!今回は、腎臓病の病態について解説します。AKI(急性腎障害)、AKD(急性腎臓病)、CKD(慢性腎臓病)や、推算糸球体濾過値(eGFR)のこともあらためて確認しましょう。

※この記事は『エキスパートナース』2025年8月臨時増刊号「ナースがベッドサイドで必要な病態生理が身につく 腎臓病と透析の集中講座」の内容を抜粋したものです。

そもそも、腎臓病とはどのような状態を指してどう分類されるのかを学び直しましょう。

「腎臓が悪いというのはどういう病態ですか?」

読者の皆さんに上記の質問です。しばし考えてみてください。

この質問によく、「eGFRが低い」と答える人がいます。これは不正解です。eGFRは「腎臓が悪い状態を、何で把握するのか?」という質問に対しての答えです。

でも、もしかするとこれは質問が悪かったのかもしれませんね。「eGFRが低いことで、身体に何が生じますか?」では、いかがでしょうか? 少し答えやすくなったかと思います。1対1であればこのような対話をしながら理解を深めてもらいますが、ここは不特定多数の読者の方が読まれていますのでシンプルに回答していきます。腎臓が悪い=“質の高い尿”をつくることができない病態です。

“質の高い尿”というのは、身体に不要なものを捨てて必要なものを再吸収できている尿を指します。腎臓が悪くなると質の高い尿が出せないために、

●余分なナトリウム(Na)が身体にたまる

→体液量過剰(場合によっては浮腫、高血圧、心不全などになる)

●必要なNaを留めることができない

→体液量減少になりやすい(いわゆる脱水)

●カリウム(K)が十分に排泄できない

→高K血症

●リン(P)が十分に排泄できない

→高P血症

となるわけです。他にも、

●クレアチン(Cr)、尿素窒素(BUN)などが十分に排泄できない

→Cr、BUNが上昇する

ということも起きます。

そうした理由から、Crを腎機能の指標としてみることになります。ここで大事なポイントは、「“腎臓が悪い”→“尿量が減る”ということではない」ということです。尿は出ているものの、十分な量の不要な物質が出せないのが慢性腎臓病(CKD)の本質になります。

さらにいえば、飲水などで尿量を増やしても老廃物をたくさん出せるわけではないということです。それゆえ、CKD患者に飲水を勧めることはプロからみるとあり得ません。ちなみに、『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023』にも表11のようにあります。CKD患者に安易に「水をたくさん飲んでくださいね」という指導をするのは慎むべきだとわかります(表2)2。

表1 保存期CKD患者の飲水量について

6-7

CQ 保存期CKD患者において、通常よりも意図的に飲水量を増やすことは推奨されるか?

【推奨】保存期CKD患者では、飲水量を増やしても生命予後の改善や腎保護効果は期待できないため、通常よりも意図的に飲水量を増やすことは行わないよう提案する【2B】。

(文献1より引用)

表2 成人CKD患者の生活習慣指導(水分摂取について)

水分摂取:意図的に過剰な水分を摂取することや、体液過剰がない状態での水分制限は避けることを勧める。脱水が危惧される環境下では水分摂取を勧める。

(文献2より引用)

BUN(尿素窒素)ではなくCr(クレアチニン)を指標にするのはなぜ?

なぜBUNではいけないかの話をすると、BUNは異化亢進*1で上昇します。例えば、消化管出血などです。そのために、筋肉から一定量算出されるCrのほうが指標に適しています。

またCrの特徴に、糸球体で濾過されるが再吸収されないことがあります。そこを活かして、推算糸球体濾過値(eGFR)をみています。内因性であることも簡便です。より正確にするためには、糸球体から濾過されるが再吸収されないイヌリンという物質を静脈注射してイヌリンクリアランスを測ってGFRを測定しますが、日常診療ではまず行われません。

*1【異化亢進】身体の組織(例えば、タンパク質や脂質、グリコーゲンなど)を破壊して、エネルギーを産出すること。

尿量測定の目的とは?

さて、次は尿について考えましょう。尿が出ている状態でも十分に老廃物が出せていないわけですから、尿が出ない状況はきわめて困ります。

では、尿量測定(尿量モニタリング)は何のために行われているかを考えたことはありますか? 前述の観点をふまえると答えは簡単で、「腎臓がきちんとはたらけているか?」をみるためです。質の高い・低い尿という議論は尿が十分に出ているときに考えるべきことで、尿が出ない状態というのは腎臓がきちんとはたらけていないサインです。

先ほど、「“腎臓が悪い”→“尿量が減る”ということではない」とお伝えしましたが、「“尿が出ない”→“腎臓がはたらけていない”」という考え方はできます。

では、通常はどのくらいの尿量が必要なのか? という話になりますが、最低でも0.5mL/kg/時間は欲しいです。この数値が、ICUなどの重症病棟での尿量のモニタリングの根拠になります。一般的に、尿量の低下→Crの上昇という順番で生じるために、「尿量が何か少ないな……」と思ったら、「腎臓がきちんとはたらけていないのかも」というアセスメントが必要になります。尿量が十分に出ているにもかかわらずCrが上昇する場合もありますが、こちらの場合は採血で確認するしか手段がないです。

病態分類の確認と臨床経過のイメージ

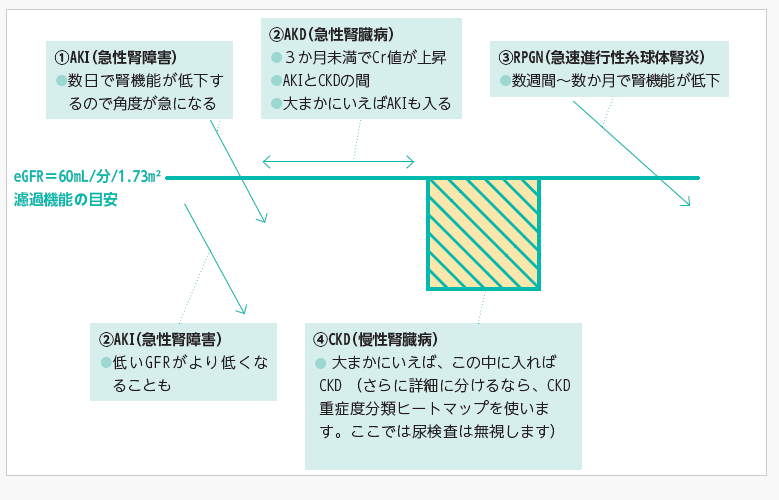

上記から、腎臓が悪いとよい尿が出せなかったり、それ以前に尿が出なかったりすると腎臓のはたらきに問題があることは理解していただいたと思いますが、ここでの病態を定義しましょう(図1)。CKDは前述しましたが、あらためて解説します。もちろん各病態が重なることは、いくらでもあります。

図1 腎臓病に関連する病態とその関係性のイメージ

ここでの病態の定義・イメージ

①AKI(急性腎障害)

6時間以内の尿量低下、おおむね7日以内のCr上昇

②AKD(急性腎臓病)

3か月未満でのCrの上昇(そのため、AKIを含む概念)

③CKD(慢性腎臓病)

3か月以上持続するeGFR低値

④RPGN(急速進行性糸球体腎炎)

血尿・タンパク尿を伴いながら数週間、数か月で腎機能が低下する状態

●「腎臓が悪い」というのは、「身体に不要なものを捨てて必要なものを再吸収する尿(質の高い尿)をつくることができない状態」を指す。「腎臓が悪い」→「尿量が減る」ということではない

●質の高い尿をつくれていないと、体液過剰(浮腫・高血圧・心不全など)、脱水、高K血症、高P血症などを起こしやすくなる

●尿素窒素(BUN)は異化亢進の影響でも数値が上昇してしまうため、クレアチン(Cr)を腎機能の指標にする

●尿量測定は腎臓のはたらきをみるもので、尿量が少なくなったら「腎臓が十分にはたらけていないかもしれない」と考える

●腎臓病に関連する病態(AKI、AKD、CKD、RPGN)は、臨床経過の関連性のイメージ(図1)をもっておく

- 1.日本腎臓学会編:エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023.東京医学社,東京,2023:68.

2.日本腎臓学会編:CKD診療ガイド2024.東京医学社,東京,2023:48.

\続きは誌面で/

エキスパートナース2025年8月臨時増刊号

ナースがベッドサイドで必要な病態生理が身につく 腎臓病と透析の集中講座

長澤 将 著

B5・164ページ

定価:1,980円(税込)

照林社

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。