-

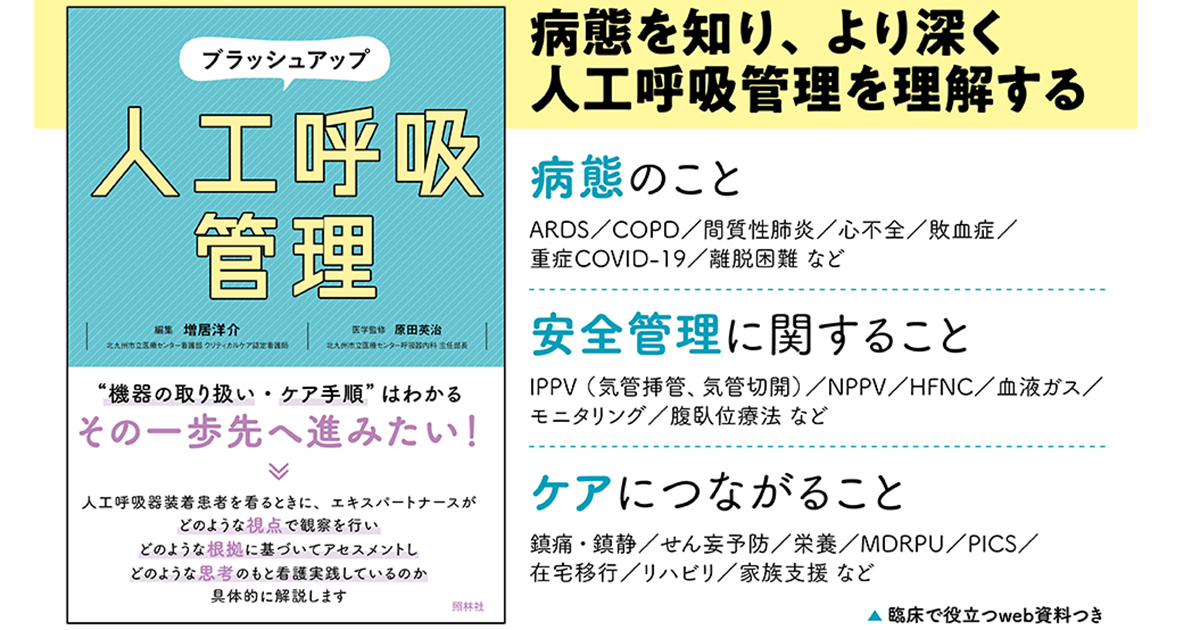

【おすすめBOOK】ブラッシュアップ 人工呼吸管理

BOOKレビュー -

川嶋みどり 看護の羅針盤 第341回

読み物 -

アルコール依存症疑いは全国で約64.4万人

ニュース -

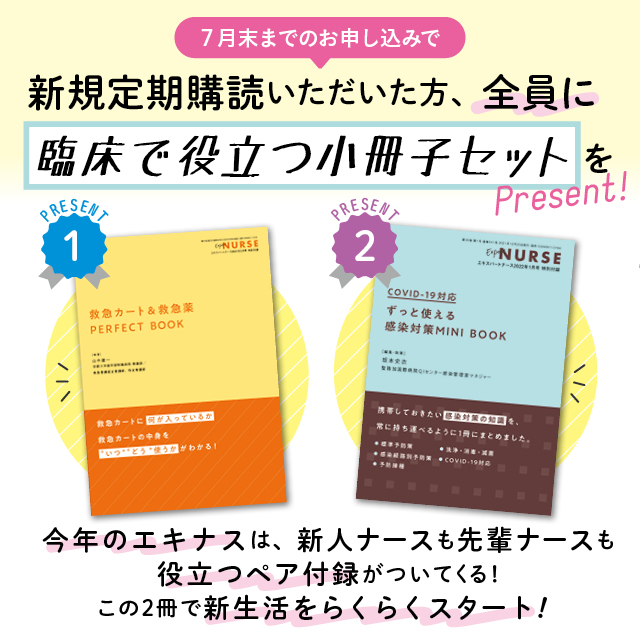

【新規会員登録(無料)キャンペーン】PDFを1冊まるごとプレゼント!

- 会員限定

- お知らせ

-

川嶋みどり 看護の羅針盤 第340回

読み物 -

食事による尿検査への影響と尿糖出現のメカニズム

- 会員限定

- 特集記事

-

川嶋みどり 看護の羅針盤 第339回

読み物 -

低栄養に伴う脱水リスクとは?水分出納のバランスを管理【in-out】

- 会員限定

- 特集記事

-

【連載まとめ】ACP(アドバンス・ケア・プランニング)と看護師の役割

特集記事 -

【連載まとめ】排泄ケアの基礎と実践:看護現場で役立つポイント

特集記事

特集記事

【連載まとめ】NPPV(非侵襲的陽圧換気)のポイント

人工呼吸器の一種で、挿管せずマスクで呼吸管理ができるNPPV(非侵襲的陽圧換気)。導入時におさえておきたい知識や、施行時のチェックポイントなどをわかりやすく解説する連載です。 【第1回】NPPV(非侵襲的陽圧換気)の対象となる患者は? 〈目次〉●NPPVを使用する患者は?●疾患別の適応と効果・主要疾患に対する NPPV の推奨度とエビデンスレベル 詳細はこちら 【第2回】NPPV(非侵襲的陽圧換気)機器の組み立て・設定手順は? 〈目次〉●急性期にはグラフィックモニター搭載の機器を使用●NPPVの内部構造●NPPVの組み立て・設定手順①回路●NPPVの組み立て・設定手順②マスクと呼気ポート●NPPVの組み立て・設定手順③呼気ポートテスト 詳細はこちら 【第3回】NPPV(非侵襲的陽圧換気)継続に向けた導入時の患者対応 〈目次〉●NPPV導入時のポイントは?●NPPV導入時の説明はどうする?●気管挿管への意志を確認しておく●初期評価のポイントは不快感の有無 詳細はこちら 【第4回】NPPVマスクの種類と選択のポイントは? 〈目次〉●NPPVで使用するマスクの種類と選択のポイントは?●フェイスマスク(口鼻マスク)●トータルフェイスマスク●ネーザルマスク(鼻マスク) 詳細はこちら 【第5回】NPPVマスクフィッティングの手順と注意点は? 〈目次〉●マスクフィッティングの注意点は?●マスクフィッティングの手順●エアリークの種類 詳細はこちら 【第6回】NPPVの代表的な換気モードは? 〈目次〉●NPPVの代表的な換気モードは?●換気モードの特徴・CPAPモード(continuous positive airway pressure)・Sモード(spontaneous)・Tモード(timed)・S/Tモード(spontaneous/timed) 詳細はこちら 【第7回】NPPVで注意すべきアラームと機器のチェックポイント 〈目次〉●NPPVでの代表的なアラームの種類●NPPVの機器側のチェックポイント・本体周辺を確認・回路周囲を確認・モード等、機器設定を確認・アラーム設定を確認 詳細はこちら そのほかの連載はこちら

特集記事

【連載中】ベッドサイド検査手技の根拠

正確な検査の実施には、看護師が検体採取・取り扱いの正しい知識をもつ必要があります。検査手技のポイントを根拠とともに紹介する連載です。 【第1回】溶血・凝血の原因と検査値への影響とは? 〈目次〉Q. 溶血・凝血は見た目でどの程度だと採血しなおす?●溶血・凝血の影響とは?①生化学検査②血液一般検査③凝固検査●採血による溶血・凝血の原因とは? 詳細はこちら 【第2回】検査に必要な最低検体量と採血量不足時の対応 〈目次〉●用手法による検査で必要な検体量は?●各検査に必要な最低検体量は?①生化学検査②血液一般検査③凝固検査 詳細はこちら 【第3回】駆血、パンピング、転倒混和の注意点:採血手技のポイントを解説 〈目次〉Q. 過度な駆血やパンピングが検査値に影響を与えるって本当?●駆血帯とパンピングによる検査値への影響とは?●駆血帯やパンピングによる検査値への影響を防ぐには?●転倒混和の注意点とは? 詳細はこちら 【第4回】クロスマッチ用採血の必要量と緊急輸血の対応ポイント 〈目次〉Q. 輸血のクロスマッチ用採血はどれくらい必要?●緊急輸血のポイント●血液型検査やクロスマッチに必要な検体量は?・血液型検査に必要な最低採血量・交差適合試験に必要な血清量 詳細はこちら 【第5回】採血前の薬剤投与が検査値に与える影響とは? 〈目次〉Q. 採血前に薬剤投与された場合、値にどれくらい影響がある?やりなおしになる場合もある?●薬剤投与が検査値に与える影響とは?●尿試験紙法における代表的な薬剤の影響●臨床所見と検査結果が解離した場合は? 詳細はこちら 【第6回】食事が検査値に与える影響とは?食事前後の変化と患者説明のコツ 〈目次〉Q. 血液検査の「食後○時間後」という設定時刻からずれてしまったら?●食事による影響を受けやすい検査項目は?●食後の各検査値の変動●患者説明のポイントとは? 詳細はこちら そのほかの連載はこちら

特集記事

川嶋みどり 看護の羅針盤 第288回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。 この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。 患者の反応が得られなくとも末期患者には誰かかがそばにいることがケアになる 終末期の患者の苦痛に対して、看護師や家族がどのような方法を駆使しても患者の安楽につながらないことは多い。むしろ、何をしてもむなしい、という場合のほうが多いだろう。 そうした場合でも、ただそばにいてそっと手を握り、背中をさするだけでよい。患者の反応が得られなくとも、末期患者には誰かがそばにいることがケアになる。その誰かが、患者にとって大切な人、心から信頼する人であればなおよい。 (出典:『CHECK it UP② 日常ケアを見直そう あなたの職場の看護チェック』167ページ、医学書院) そのほか「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら 当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

特集記事