代表的な不整脈の波形が読めるように、波形の読み方の要点をコンパクトに解説!今回は心房期外収縮(PAC)の波形の読み方を紹介します。期外収縮波形の特徴や、注意したい疾患について説明します。

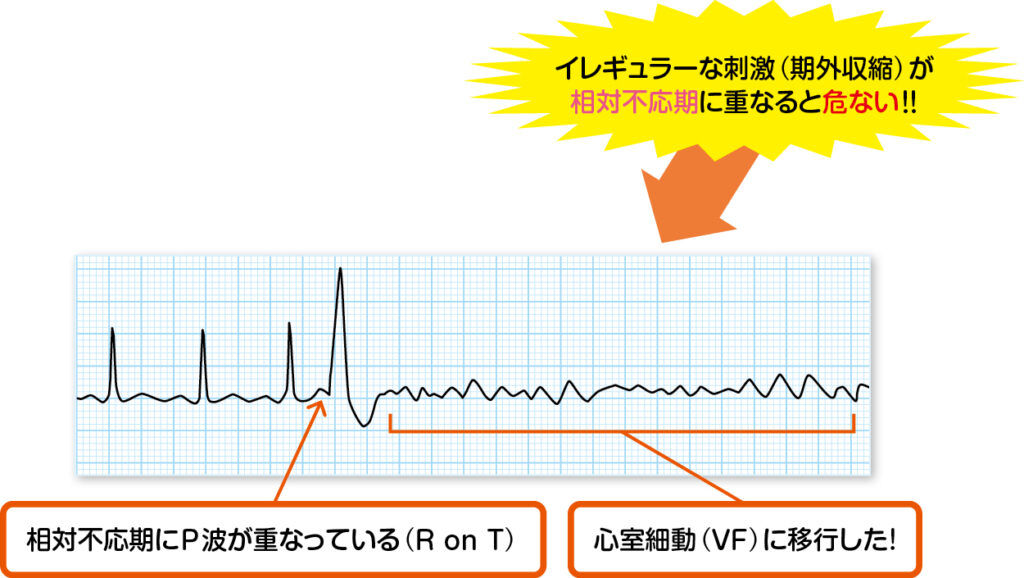

期外収縮と相対不応期の重なりに注意

洞結節“以外”から出た刺激が波形に不規則に混じってくる期外収縮を解説します。重要なのは、不規則な波形が、「どのタイミングで混じってくるか」です!

T波には、ほかから刺激が来ても反応しない「絶対不応期」と、ほかからの強い刺激に対して反応することがある「相対不応期」があります。イレギュラーな刺激(期外収縮)が相対不応期に重なると危険です。

図1 不規則な波形

相対不応期に期外収縮が入る型を「R on T」といいます。

容易に心室細動(VF)や心室頻拍(VT)などの致死的不整脈に移行しやすいので、見つけたら即ドクターコールを!

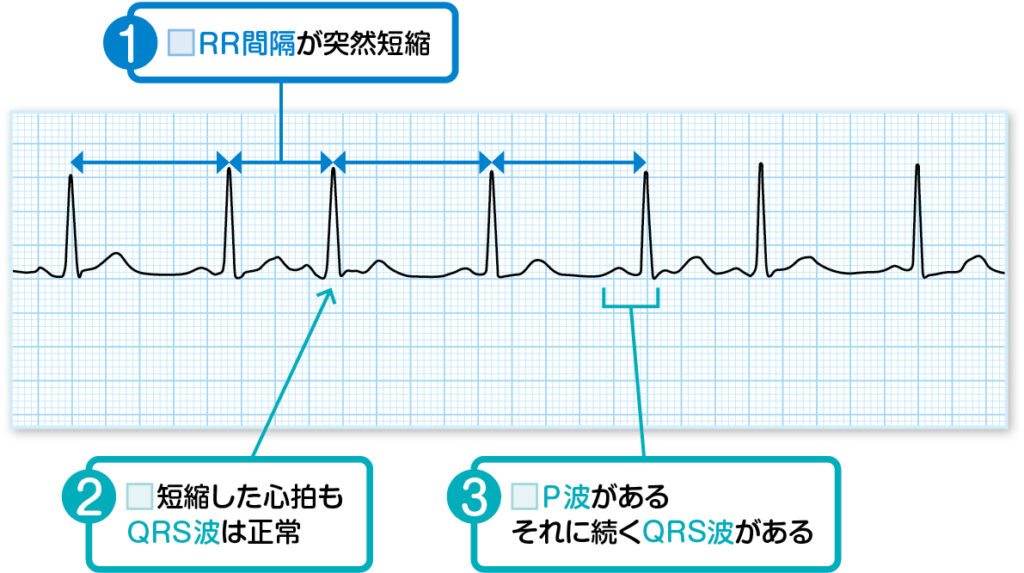

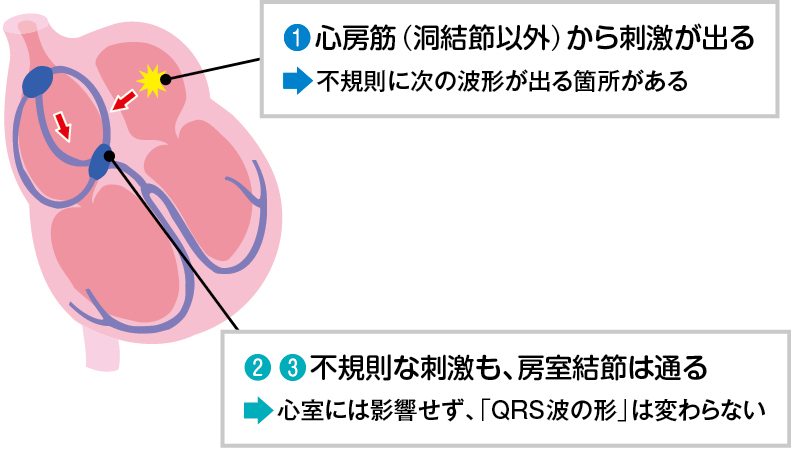

心房期外収縮(PAC)の特徴は?

心房期外収縮は、RR間隔が突然短縮することで、定期的な波形の中に不規則な波形が入り込み、心拍の「リズム」が乱れています(図2-①)。 不規則な波形も、房室結節は通るので、P波・QRS波の「形」は乱れません(図2-②③)。

図2 心房期外収縮の読み方

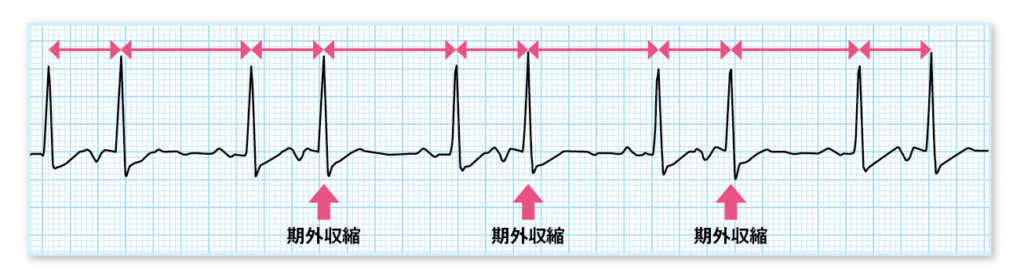

心房期外収縮の二段脈がポイント

知っておきたい波形は心房期外収縮の二段脈です。二段脈とは、定期的な「洞調律」と、間に入り込む「期外収縮」が交互に出現する波形のことです(図3)。

二段脈は血圧が低下することは少ないですが、心房の血液が十分に心室に降りてきていない場合が多く、その後の波形変化や症状に注意が必要です。

図3 二段脈

期外収縮波形の「QRS波の幅」が「心房期外収縮」であれば、幅は狭くなっている(2目盛り以下)はずです。もしQRS波の幅が広くなっていれば、次に解説する「心室期外収縮」が疑われます。

多発する場合は循環血漿量不足の疑いあり

基本的には治療の必要がない不整脈ですが、症状(動悸、気分不快)などがあれば、それに応じた薬剤投与も行われます。

多発する場合、背景に脱水などの循環血漿量不足が隠れている場合があります。心房細動(AF)に移行することも考えられるため、in-outのバランス(水分出納)、尿量の確認(循環血漿量不足の場合、腎血流が低下して尿量が少なくなる)、四肢冷感の有無を確認しておきましょう。

なお、「四肢冷感」は、交感神経が優位の状態=体が戦っている状態ととらえられる徴候です。「何かが隠れている」こと(例えばショックなど)を疑ってアセスメントを進めましょう。

※この記事は『エキスパートナース』2022年年間定期購読特典を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。