危険な心電図を見逃さないために、看護師が知っておきたい知識を解説!今回は、病棟で心電図モニタが装着される理由や、代表的な不整脈の心電図波形などを紹介します。

病棟で心電図モニタを装着する理由は?

心電図モニタは、装着により24時間の観察ができるため、長時間にわたって情報を得ることができます。そのため、“今までとは異なる波形”や“心拍数の増減”など、変化をリアルタイムに知ることができます。

心電図モニタの装着は、循環器疾患ではもちろん、既往に循環器疾患がある場合や、状態変化のリスクが高い場合に装着されます。具体的には、

●不整脈の出現の有無やその種類

●心拍数の増減

●基本波形の変化(ST変化)

などを観察しており、それらの情報をもとに早期異常の発見、そして対応につなげることになります。

典型的な「不整脈」の一覧

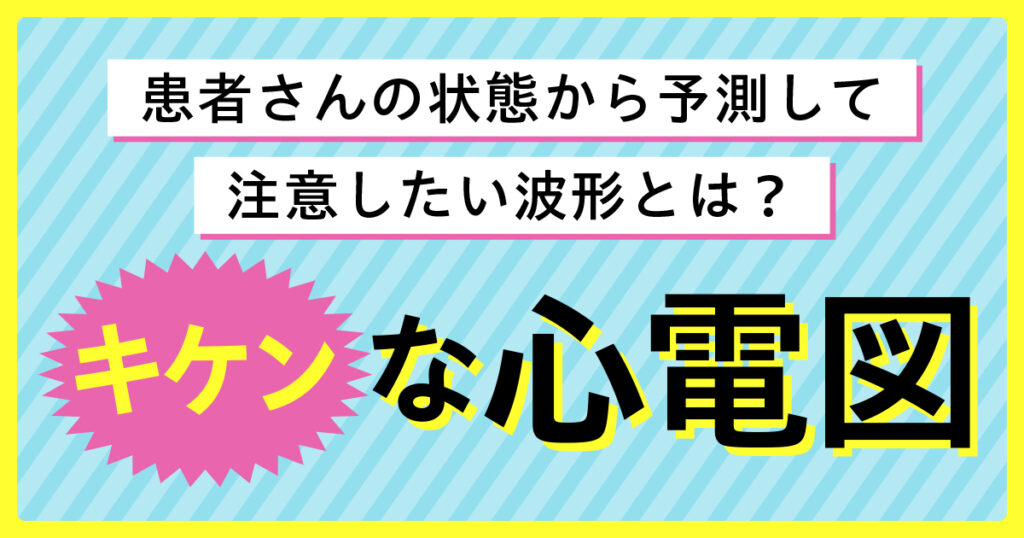

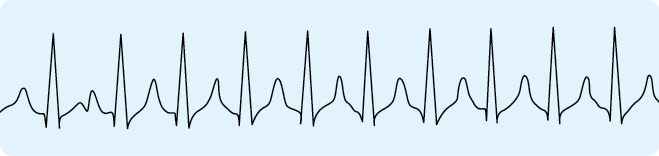

①洞性頻脈(sinus tachycardia)

〈特徴〉

1)P波があり、P波に続くQRS波があり、P-Q間隔も正常

2)QRS波の幅は正常範囲

3)P-P間隔あるいはR-R間隔が一定

4)心拍数は100回/分以上

②洞性徐脈(sinus bradycardia)

〈特徴〉

1)P波があり、P波に続くQRS波があり、P-Q間隔も正常

2)QRS波の幅は正常範囲

3)P-P間隔あるいは、R-R間隔が一定

4)心拍数は、60回/分以下

③房室接合部調律(A-V junctional rhythm、A-V ジャンクション)

〈特徴〉

1)QRS波が先行し、これにつながるP波がない

2)QRS波の幅は正常範囲

3)R-R間隔は一定

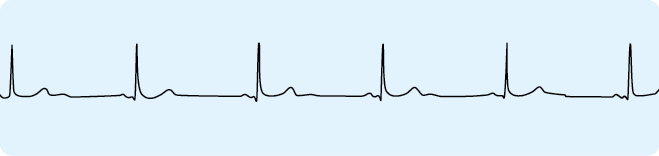

④Ⅰ度房室ブロック

〈特徴〉

1)P-Q間隔が延長(0.22秒以上)

2)P波とQRS波は必ずつながっている

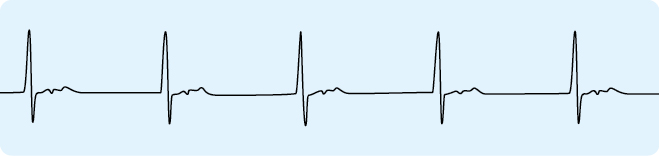

⑤Ⅱ度房室ブロック/ウェンケバッハ型房室ブロック(Wenckebach type A-V block)

〈特徴〉

1)P-Q間隔がしだいに延長し、ついにP波とQRS波がつながらなくなるが、次のP波とQRS波はつながり、P-Q間隔も短くなる

⑥Ⅱ度房室ブロック/モビッツⅡ型房室ブロック(Mobitz typeⅡ A-V block)

〈特徴〉

1)P-Q間隔は一定で、突然P波とQRS波がつながらなくなる

⑦Ⅲ度房室ブロック/完全房室ブロック(Ⅲ°A-V block/complete A-V block)

〈特徴〉

1)P波とQRS波がまったくつながらない(このため完全房室ブロックとも呼ばれる)

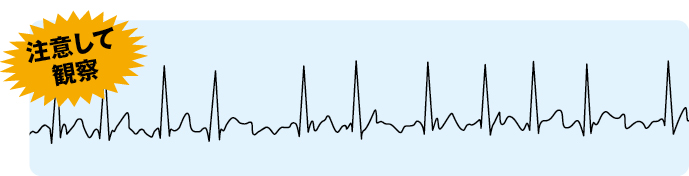

⑧心房細動(af)

〈特徴〉

1)P波がなく、基線の細かい動揺が見られる

2)R-R間隔はまったく不規則

⑨心房粗動(AF)

〈特徴〉

1)P波がなく、基線は規則正しい

2)鋸歯(きょし)状となり、これをF波と呼ぶ

3)R-R間隔は、F波の周期に沿ってその整数倍となる

⑩発作性上室性頻拍(PSVT)

〈特徴〉

1)突然に発生し、突然に治まる頻拍

2)QRS波の形は、通常は正常

3)R-R間隔は規則的

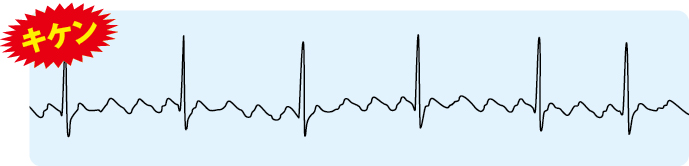

⑪心室期外収縮(PVC)

〈特徴〉

1)QRS波は幅が広くなる

2)QRS波と逆向きのT波

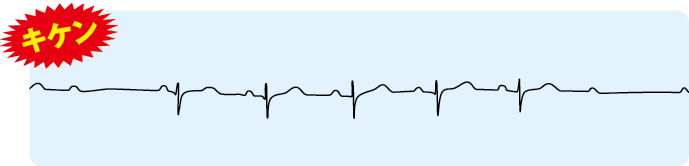

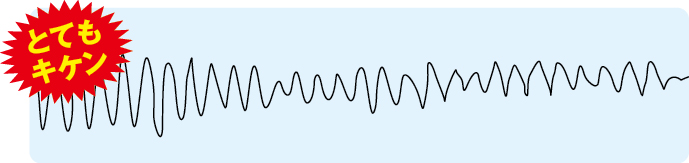

⑫心室細動(VF)

〈特徴〉

1)まったく不規則な動揺波形

2)心拍数はなく、血圧は測定できず、脈拍も触れない

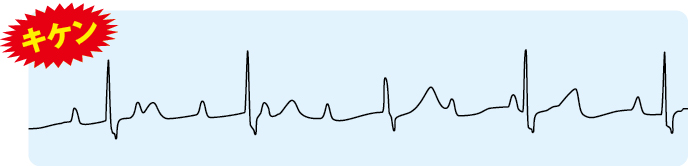

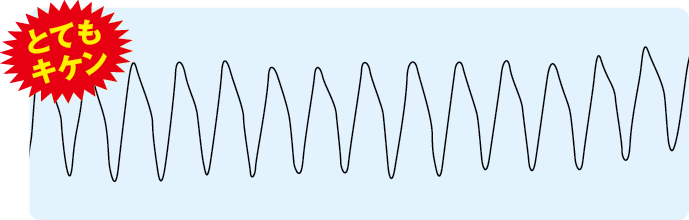

⑬心室頻拍(VT)

〈特徴〉

1)QRS波は幅が広く頻発する

2)R-R間隔は規則的

3)頻拍。心拍数は100回/分以上。通常150~200回/分程度

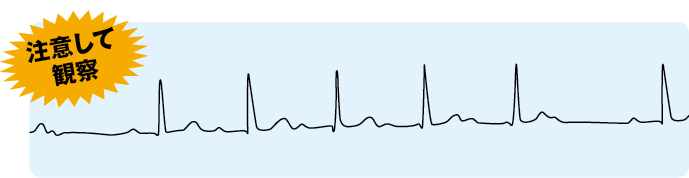

心電図波形の観察が必要なときとは?

心電図モニタを装着する病棟での状況について、もう少しくわしく考えてみましょう。

例えば心筋梗塞や狭心症などでは、“重症不整脈や心筋虚血のリスク”を予測し、それに応じた波形を観察して、早期に対応することが求められます。

また手術後、あるいは心血管検査・処置後、また心疾患や脳血管などの既往によっては、どのような“状態の変化”に基づきどのような不整脈が出現するか、またその頻度は高いのかを念頭に置いて観察する必要があります。あらかじめ医師とそれらの情報を交換し、モニタ観察の目的を共有することも重要です。

また、患者の疾患とその状態、既往歴とコントロール状況、服用中の薬剤など、個々の状態をあわせて波形をアセスメントし、患者の状況に応じて予測される不整脈の種類や虚血変化などを注意して観察していきます。

モニタ心電図以外にも、意識レベル、バイタルサイン、症状などを観察し、総合してアセスメントします。

不整脈の種類によっては、早急に対応しなければ死に直結するものもあります。不整脈の種類と対応方法を理解しておく必要があります。

そこで本連載では、 病棟で心電図モニタが装着されている典型的な5つ(+α)の状況をもとに、これらを具体的に解説しています。

ただし、心電図モニタでは胸部の3か所に電極を貼付するだけであり、詳細な心筋の状態を検討することはできません。そのため、詳細な判断を必要とする状態では、必ず12誘導心電図を記録して判断することになります。

*

心電図モニタは「何のために装着をしているのか」「予測できる不整脈にはどのようなものがあるか」を考えながら観察することが重要です。“心電図モニタを装着したから安心”ということではありません。

また、アラームで異常を知らせてくれるために、患者の状態に合ったモニタのアラーム設定は必須です。すなわち患者に合ったアラーム設定を行うことで、そのアラームは問題なのかどうかを観察できることにつながります。

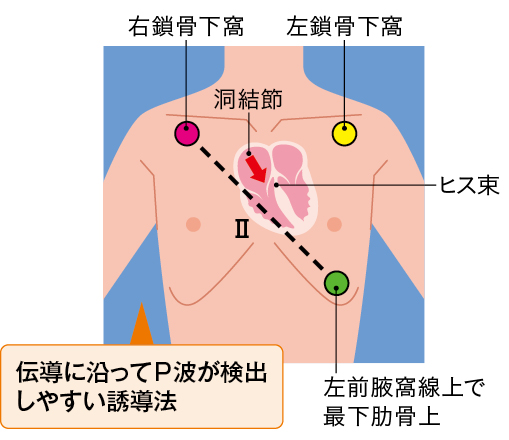

モニタ心電図の誘導(3点誘導)

Ⅱ誘導(一般的)

●P波が陽性で最も大きく出るために、観察しやすくなります。

●心房の興奮がⅡ誘導のベクトル方向にほぼ沿って伝わるためです。

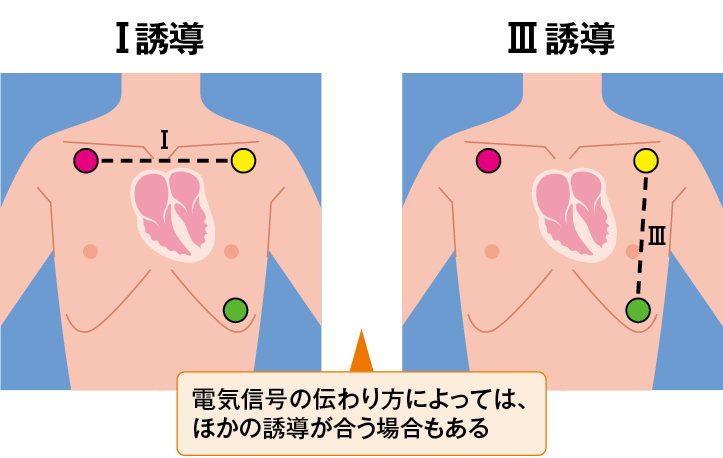

Ⅰ or Ⅲ誘導(Ⅱ誘導で観察できないとき)

●心房の興奮を表すP波がはっきりわからない場合、不整脈の診断に影響を及ぼすことがあります。

●そのため、Ⅱ誘導で、電位(波形)が小さく出たりした場合、まず機器側の感度を変えます。

●それでも不十分な場合は、電極の大きさや位置をやや変更します。

●さらに不十分な場合は、機器側の誘導設定を「Ⅰ誘導」や「Ⅲ誘導」に変えて、モニタ心電図の観察を継続します。

※この記事は『エキスパートナース』2014年4月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。