患者さんの訴えから重大な疾患を見きわめて、すぐに対応するには?まずは「救急度」と「重症度」の定義を解説します。

*

突然のナースコールでベッドサイドに駆けつけたとき、「これは緊急? 重症?」「すぐにドクターコール? 少し様子をみてもいい?」など、とっさの対応にあわててしまうことはありませんか?患者さんの訴えの裏には、「重大な疾患」が隠されているかもしれません。

緊急度・重症度をその場で見きわめて、すぐに対応するための「ポイント」を示しました。キラーディジーズが隠れていることの多い、頭痛、胸痛、腹痛、呼吸困難の4つの症状に着目して解説します。

「緊急度」と「重症度」の定義

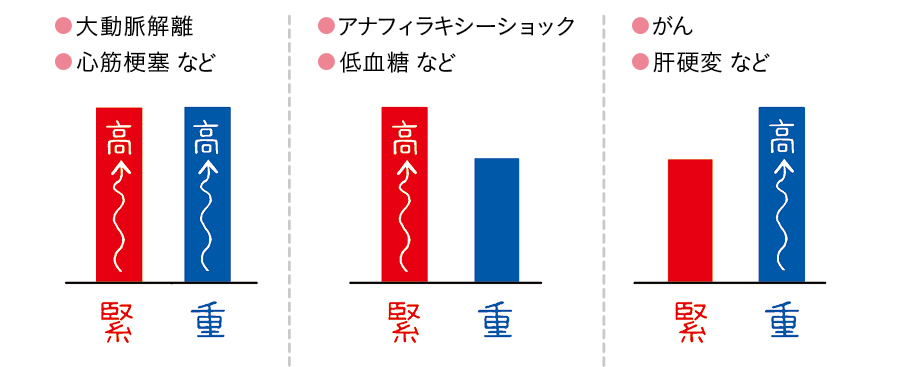

臨床の現場で混同して使われている言葉に、「緊急度」と「重症度」があります。一般的に、「重症度」は生命危機にどれだけ瀕しているかを示した言葉ですが、「緊急度」については重症度・緊急度と

して表現されることが多く、明確に定義されていませんでした。

しかし、最近では緊急度(Acuity、アキュイティー)のレベルに応じて対応を考えなければならないという考えが明らかになり、現在は「緊急度」は「重症化に至る速度あるいは重症化を防ぐための持

ち時間あるいは時間的余裕」1 と定義されています。

よく耳にするTriage(トリアージ)は、複数の患者さんが診療を待機している状況で緊急度を判断してつける優先度のことですが、Acuity(アキュイティー)は患者個々の緊急性の判断を行うことをいいます。

緊急度に応じた対応が求められるようになった背景には、救急車の出動件数の増大に基づく需給の不均衡という社会問題があります。これが発端となり、平成23年に「社会全体で共有する緊急度判定体系の在り方検討会」が発足し、平成25年には病院前の各段階(住民・電話相談・119番・救急現場)における緊急度判定プロトコールが策定されました。

図1 緊急度と重症度の関係

緊急度の高い症候や疾患

先に示した、電話相談で緊急度を判断するプロトコールのなかで、緊急度の高い症候は「Aカテゴリ」に分類されています(表1)2。

表1 電話相談のプロトコールで定められた「緊急度の高い症候(Aカテゴリ)」

●呼吸困難 ●喘鳴 ●喘息 ●動悸 ●意識障害 ●けいれん ●頭痛 ●胸痛 ●背部痛 ●構音・構語障害 ●腰痛

(文献2より引用)

これらは、あくまでも電話相談のプロトコールです。援助者自身が観察できるわけではなく、電話相談者の訴えから判断するものですが、緊急度の高いものを見逃さないための指標になります。

緊急度判断と、ステップごとに行うこと

緊急度を判断するためのアルゴリズム(図23)に沿って、それぞれのステップで行うことをみていきましょう。

図2 緊急度を判断するためのアルゴリズム(患者急変プロトコール)

STEP1:初期評価を行う

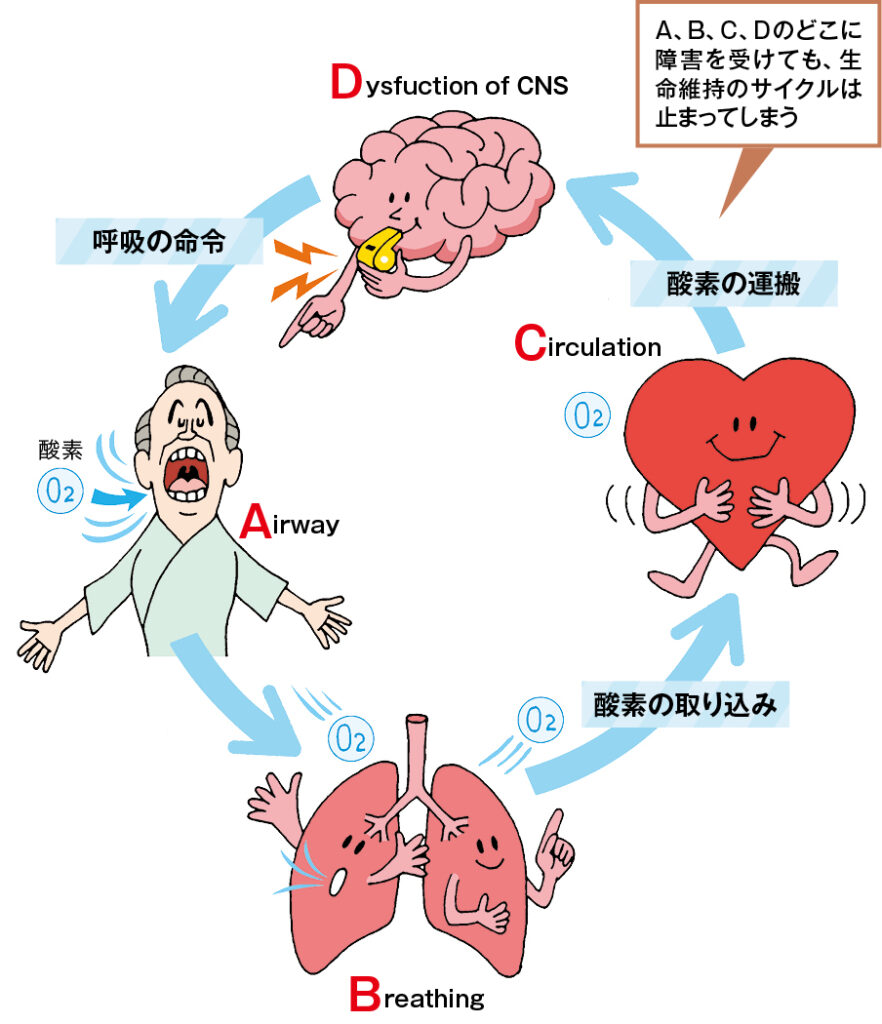

まず生理学的評価を行います。生理学的評価とは、A:Airway(気道)の開通、B:Breathing(呼吸)、C:Circulation(循環)、D:Dysfunction of CNS(意識障害)の4つのABCDです。このABCDに異常があれば、緊急度が高いと判断します。

ABCDは、図3のようにサイクルになっています。例えば、A(気道)に異常を認めた場合、酸素の取り込みが行われなくなります。すると、生命維持サイクルは回らず、生命維持が困難となります。この輪のどこの部分に障害を受けても生命維持が困難となるため、生理学的所見に異常を認める場合(表2、表3)は、緊急度が高くなります。

図3 ABCDの生命維持サイクル

表2 ABCDとバイタルサインの評価

A(Airway)

●気道開通の有無

B(Breathing)

●呼吸の深さ・速さ・リズム

●呼吸補助筋使用の有無

●努力性呼吸の有無

C(Circulation)

●ショックの5P

・蒼白 ・冷汗 ・虚脱 ・脈拍触知不能 ・呼吸不全

D(Dysfunction of CNS)

●意識障害

●瞳孔所見

●神経症状

+体温(バイタルサイン)

表3 緊急度の生理学的評価

呼吸障害〈重度〉

●SpO2<90% ●無呼吸

●瀕死の呼吸状態などの気道緊急や異物

●感染 ●浮腫 ●血液・吐物誤嚥などの気道閉塞

●チアノーゼ

●単語のみ話せる状態で、補助呼吸が必要な状態

呼吸障害〈中等度〉

●SpO2<92%

●呼吸補助筋の使用が著明であり、文節単位の会話

●気道は確保されているが、重度から中等度の吸気性喘鳴が聞かれる

循環障害

●ショックの状態 ●頻脈 ●血圧低下 ●皮膚湿潤

●冷感 ●顔面蒼白 ●意識レベルの低下

意識障害(中等度~重度)

●JCSⅡ~Ⅲ桁 ●GCS3~8

●けいれん持続や意識レベルが次第に悪くなる

意識障害(軽度)

● JCSⅠ~Ⅱ桁 ●GCS9~13 ●見当識障害

体温の異常

●敗血症を疑うような所見(体温>38.0℃、脈拍>90回/分、呼吸数>20回/分、もしくは、循環、呼吸動態の不安定、意識障害など)を認め、元気がない状態

表4 ABC に対する救急処置の実施

A(気道)の異常

【救急処置】

●頭部後屈顎先挙上法

●吸引・エアウェイ・ハイムリック法

【救急処置の準備】

●気管挿管、外科的気道確保に用いる物品の準備

B(呼吸)の異常

【救急処置】

●酸素投与

●BVM(バッグバルブマスク)換気

【救急処置の準備】

●気管挿管に用いる物品の準備

●BVMの準備

C(循環)の異常

【救急処置】

● 輸液路確保

【救急処置の準備】

●輸液(および気管挿管)の準備

・ショックの原因によって対応が変わる

・昇圧薬・強心薬など

D(意識)の異常

【救急処置】

● ABC安定化の優先

STEP2:生理学的状態の安定化を図る

緊急性がある場合は、人や物を集めて生理学的状態の安定化を図る必要があります。

安定化を図るためには、気道や呼吸の異常では気道確保と酸素投与、循環の異常では、心電図モニターで詳細を確認しながら輸液を行います。それと同時に、検査の準備も必要になります。

STEP3:重点的アセスメント(原因検索)

次に、ABCDの異常をきたしている原因を検索して、その対応を行います。ABCDに明らかな異常がなくても、急性の症候の訴えがあれば緊急性があるかどうかを身体観察や問診からの情報をもとにアセスメントしていきます。

STEP4:医師に伝え、 緊急治療につなげる

そして、緊急性の判断をしたら、そのアセスメントの根拠を医師に伝え、緊急治療につなげます。

*

病棟で「危険な徴候」や「切羽詰まった訴え」に遭遇したときは、まず「緊急度」「重症度」の判断を行うことが必要です。そのための第一段階は、「A、B、C、Dの評価」です。そこで「緊急度が高い!」と判断した場合は、すぐに「ドクターコール」をしましょう。

「A、B、C」が安定していたら、「重点的アセスメント」を行って、「病態の予測」をする必要があります。私たちナースには、それらを「瞬時に」行う力が求められています。病棟で起こる「患者急変」の第一発見者であるナースの役割は重大なのです。

絶対に見逃してはいけない4つの救急症候

頭痛、胸痛、腹痛、呼吸困難

この特集では、表1などをもとにして、病棟で遭遇する可能性の高い、絶対に見逃してはいけない救急症候を4つ抽出しました。それが、「頭痛」「胸痛」「腹痛」「呼吸困難」です。

これらの症候で考えられる疾患は、緊急度が高いものから低いものまでさまざまです。しかし、どの症状にも、すぐに生命にかかわる緊急度の高い疾患(キラーディジーズ)の可能性があるため、その徴候を絶対に見逃してはいけません。

ここで言う「見逃さない」というのは、「臨床推論によって疾患名を突き止める」ということではありません。看護師が行わなければならないのは、緊急度とその根拠をアセスメントして、「生命に危機

的な状況」かどうかを判断し、適切な対応を即座に行うことです。

急変の観察能力は、生理学的な異常(バイタルサインの変調)、ショックの有無、緊急性が高い疾患を見抜くことにあります。それを踏まえて、1つ1つの症候のアセスメントのしかたをみていきましょう。

- 1.日本臨床救急医学会 緊急度判定体系のあり方に関する検討委員会:緊急度判定の体系化;発症から根本治療まで.日本臨床救急医学会雑誌 2016;19(1):60-65.

2.平成25年度緊急度判定体系に関する検討会報告書.平成26 年3月,消防庁.

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento121_01_houkokusyo.pdf(2025.2.20アクセス)

3.一般社団法人救急ケア開発研究所:患者急変プロトコール.

※この記事は『エキスパートナース』2018年4月号連載を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。