術後患者で注意したい危険な心電図波形が、洞性頻脈、心房細動(AF)、発作性上室性頻拍(PSVT)です。各波形が起こりやすい理由や対応方法をわかりやすく解説します。

術後患者で洞性頻脈、AF、PSVTが起こりやすい理由は?

1)体液の喪失の影響

術後の患者では、麻酔や侵襲により生体反応が起きているため、循環動態が大きく変化します。

手術により生体が侵襲を受けることで、サイトカインやストレスホルモンの影響により、血管透過性が亢進し、血漿水分が血管外に漏出し、血管外の細胞外液(サードスペース)として貯留します。手術侵襲が大きいほど、血管外に漏出する細胞外液は多くなります。

また、術中の出血、発熱による不感蒸泄の増加、脱水、各種ドレーン・ストーマ等からの体液喪失も生じます。

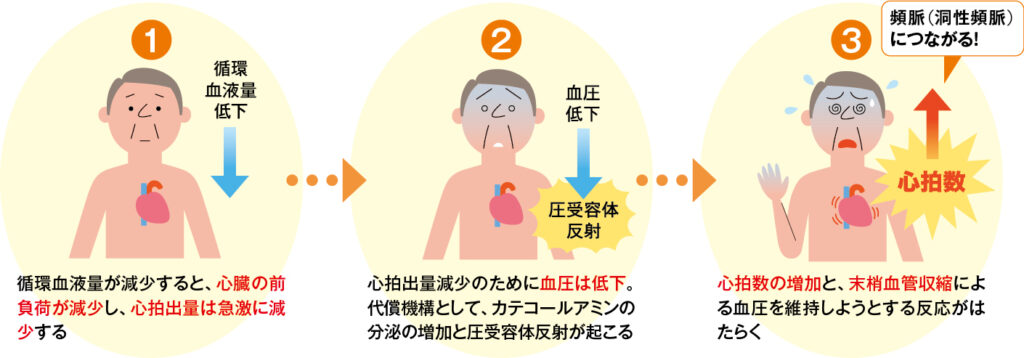

これらの要因は、循環血液量に影響を及ぼすため、循環動態の変調をもたらすことになります。そしてこの状態が持続すると、循環血液量が減少し、末梢循環不全が生じ、循環血液減少性ショック(hypovolemic shock〈ハイポボレミックショック〉、図1)になります。

よって体液の喪失に伴う不整脈として、以下の波形が出現します。

図1 循環血液減少性ショック(hypovolemic shock)

①洞性頻脈

心臓が失われた体液を補うために循環血液量を増加させます。このはたらきは心臓には直接関係がないものの、洞結節への刺激の頻度が増加して、洞性頻脈が起こります。

②心房細動(AF)

循環血液量の増加の際、もともと心房に構造的または刺激伝導系の病変があると、心房のいたるところから興奮が発生し、このうちのどれかが房室結節に伝わり心室を興奮させ、心房細動につながります。

③発作性上室性頻拍(PSVT)

循環血液量の増加の際、 心拍出量を増加させるため、 速い速度で心臓が収縮します。このときに心房内または房室結合部付近で突然1分間に150~250回程度の頻繁な興奮が発生し、同じ位置で同じ刺激が回るようになります。

2)麻酔の影響

麻酔は手術時のストレスを取り除くとともに、痛みや体の反射を起こさないように、安全に手術を行うために用いられます。

この麻酔薬が循環動態や中枢神経に影響を及ぼし、以下の不整脈が起こりやすくなります。

①洞性頻脈

麻酔薬の影響に伴い、 血管拡張を起こすため血圧が低下しやすい状況になっています。そこに術中の出血や脱水が加わることで、洞結節への刺激の頻度が増加して起こります。

③発作性上室性頻拍(PSVT)

同様に、血管拡張に伴って血圧が低下しやすい状況であり、このとき、術中の出血や脱水、低酸素血症が生じると、心拍出量を増加させてこれらの状況を改善するために速い速度で心臓が収縮することから、心房内または房室結合部付近で突然1分間に150~250回程度の頻繁な興奮が発生し、同じ位置で同じ刺激が回るようになります。

3)既往歴・術前管理の影響

術後合併症は手術侵襲に加え、既往歴および手術前の状態が影響します。

手術や麻酔侵襲による循環動態の変調は、既往歴(特に心疾患や脳血管疾患)がある場合には症状の出現・悪化につながります。既往歴がない場合でも、高齢者や術前血糖コントロールが十分に行われていないなどで、術後合併症が出現します。

①洞性頻脈

高齢者の場合、動脈硬化が生じるように刺激伝導系にも加齢が影響を及ぼします。このため、何らかの心臓への負担により洞結節への刺激の頻度が増加することで起こります。

②心房細動(AF)

心疾患の既往がある(心房に構造的または刺激伝導系に病変がある)場合、心房のいたるところから興奮が発生し、このうちどれかが房室結節に伝わり心室を興奮させます。

心室が血液を有効に拍出するためには心室がしっかり拡張し、血液を溜める時間が必要です。しかし、心房細動で頻脈が続く結果、心臓は十分に拡張する時間がなくなり、有効な拍出ができなくなり、

その結果心不全につながってしまいます。また、心房細動が出現していると心房内に血栓ができやすい状態のため、術前より血栓予防を行う必要があります。

糖尿病の既往や血糖コントロールが不十分な場合、また加齢は、心血管に対しても影響を与えるため心房細動を発症する可能性が高いと指摘されており、特に注意が必要です。

③発作性上室性頻拍(PSVT)

心疾患の既往がある場合、循環動態の変調に伴い、心拍出量を増加させるため速い速度で心臓が収縮します。このときに期外収縮を誘発して心房内または房室結合部付近で突然1分間に150~250回程度の頻繁な興奮が発生し、同じ位置で同じ刺激が回るようになります。

著しい頻脈のまま放置すると心不全やショックに陥る可能性があるため、早急に対応する必要があります(迷走神経刺激あるいは薬物療法)。

4)心理的ストレスの影響

手術は患者の身体面に加えて心理面に多くの影響を及ぼします。これは、手術後の安静の保持や、痛みの出現、各種モニタ類、輸液ルート、各種ドレーン類により一時的にADLの縮小が生じるためです。

また手術後における集中治療室や病棟などでの環境の変化は、術後の身体面に加え心理面にもストレスを加える原因ともなります。さらに手術、術後の経過についての不安が生じることで心理的ストレスが生じます。この結果、交感神経のβ1受容器に作用し不整脈が出現します。

①洞性頻脈

交感神経のβ1作用に心拍数を上昇させるはたらきがあるため、洞結節へ刺激の頻度が増加した場合に起こります。不安やストレスの原因を取り除くことで改善します。

③発作性上室性頻拍(PSVT)

交感神経のβ1作用に心拍数を調節するはたらきがあるため、心房内または房室結合部付近で突然150 ~ 250回/分程度の頻繁な興奮が発生し、同じ位置で同じ刺激が回るようになり起こります。

これは突然始まり突然終わることもあり、不快な症状を伴うため、さらに心理的ストレスを増加させる可能性があります。

術後に洞性頻脈、AF、PSVTが現れたらどう対応する?

この記事は会員限定記事です。