胸腔ドレーンの管理に必要な、水封室のしくみについての知識を紹介。水封室の管理で重要な呼気性移動とエアリークについても解説します。

*

胸腔ドレーン管理では、3連ボトルシステムの原理に基づいた低圧持続吸引法が用いられます。

3連ボトルシステムとは、①排液室、②水封室、➂吸引圧制御室を連結して吸引源に接続したシステムです。それに患者さんに挿入された胸腔ドレーンを接続します。

水封室とは?

水封室内に規定量の蒸留水を入れ、胸腔と体外が直接交通するのを防ぎます。このように水によって封をしている状態を水封(ウォーターシール)といい、水が一方弁の役割を果たしています。

呼吸のしくみとは?

水封室を理解するために、まずは呼吸のしくみを確認します。

胸隔・横隔膜を動かして胸腔の体積を変化させると、胸腔内圧が変化します。それにより肺が膨張・収縮し、換気が行われます。胸腔内は常に陰圧で、肺は常に外に引っ張る力を受けているため、完全には収縮しないようになっています。

水封室の役割とは?

体外から胸腔内に空気が入るのを防ぐ

ドレーンを挿入すると、胸腔と体外が直接交通し、そのままでは胸腔内が空気が引き込まれて肺を圧迫してしまいます。水封室に水を入れるのは、それを防ぐためです。

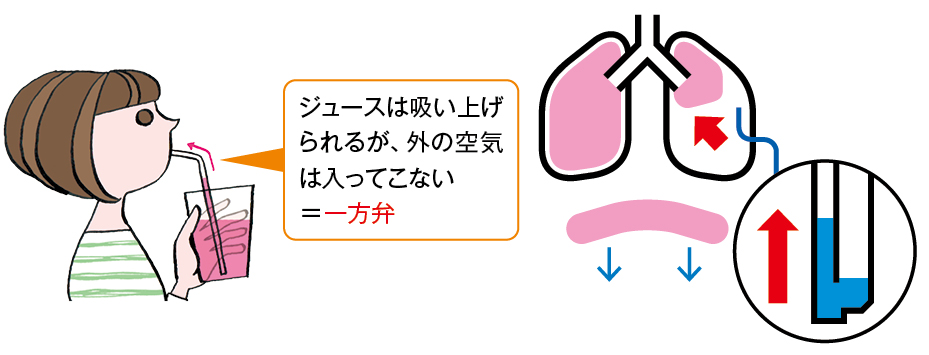

水封室をコップに例えると、下図のようになります。コップに入ったジュースはストローで吸い上げられますが、外の空気は入ってきません。水封室でも同様に、胸腔からの空気は通し、水封室側の空気は通しません。これが一方弁のしくみです。

胸腔ドレーンでも同様に、肺が陰圧になることで水位が上がります(空気は入りません)。なお、呼気時は逆にストロー内の水位は下がります。この変化が呼吸性移動(フルクテーション)です。

胸腔内から体外へ空気を逃がす

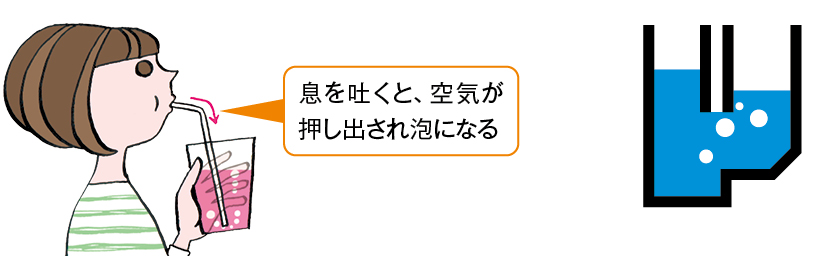

気胸など胸腔内に溜まった空気を出すと、泡になります(下図)。このとき水封室に見られる気泡をエアリークと言います。

水封室の管理で重要な呼気性移動とエアリーク

水封室には規定量の蒸留水を入れます。蒸発するため、定期的に水量を確認し補充します。エアリークと呼吸性移動を正しく理解し、観察しましょう。

呼吸性移動(フルクテーション)とは?

「呼吸性移動(フルクテーション)」とは、水封室内の水柱管内の水が呼吸に伴って上下する現象です。吸気時は水柱の水が上がり、呼気時は下がります。これは、吸気時は吸引圧より胸腔内圧の陰圧が強く、呼気時は吸引圧のほうが勝るためです。

人工呼吸器装着下での呼吸性移動は、胸腔内圧が吸気時に陽圧になるため、吸気時に水が下がり、呼気時は下がったぶんが元に戻ります。

3連ボトルシステムの構造により、吸引中に胸腔内圧のほうが設定吸引圧より陰圧になると水封室の水柱の高さが上昇するため、その数値から、胸腔内圧(cmH2O)が測定できます。

胸腔内圧(cmH2O)=設定吸引圧+水封室の水柱の高さ(cmH2O)

呼吸性移動は、ドレーンが閉塞せず開存していることを示し、適切に管理できている証拠です。一方、肺の再膨張により胸腔内にスペースがなくなったときには、呼吸性移動が減弱または消失する場合があります。呼吸性移動の消失時は、原因を探り、対応の必要を検討します。

エアリークとは?

胸腔から空気が排気された場合は、空気は水の中を気泡の形で通過し、水封室の上方に上がって、隣の吸引圧制御室に吸引されます。このとき見られる気泡を「エアリーク」と呼びます。

エアリークは主に排気目的のドレーンで見られますが、量の増減があったときや、排液目的のドレーンで見られたときは、第11回:エアリークとは?、第12回:エアリークはどう観察する?のように対応しましょう。

水封室の管理のポイント

排気目的:こうなればOK

●エアリークが見られる(経過とともに徐々に消失)。

●呼吸性移動がある。

排気目的:こうなったら注意!

●エアリークの量が増える。

原因:気胸の悪化・気管支瘻、ドレーンの脱落、回路の接続不良・外れ

対応:

①程度や出現のタイミングを観察。吸気・呼気時両方で出現する場合は回路トラブルが考えられる。

②ドレーン・回路の確認。

●エアリークが急に消失する。

原因:ドレーン・回路の閉塞

対応:

①ドレーン・回路の確認

②ドレーンのミルキングを行い閉塞を解除

●呼吸性移動が減弱・または消失する。

原因:ドレーンの脱落、ドレーン・回路の閉塞・屈曲、肺の再膨張による胸腔内のスペースの縮小

対応:

①患者に深呼吸を促し再度観察

②ドレーン・回路の確認

③ドレーンのミルキングを行い閉塞を解除

排液目的:こうなればOK

●エアリークは見られない。

●呼吸性移動がある。

排液目的:こうなったら注意

●エアリークがある。

原因:肺瘻・気管支瘻、ドレーンの脱落、回路の接続不良・外れ、バックの破損

対応:

①程度や出現のタイミングを観察。吸気・呼気時両方で出現する場合は回路トラブルが考えられる。

②ドレーン・回路の確認。

③回路の再接続。

●呼吸性移動が減弱・または消失する。

原因:ドレーンの脱落、ドレーン・回路の閉塞・屈曲、肺の再膨張による胸腔内のスペースの縮小

対応:

①患者に深呼吸を促し再度観察

②ドレーン・回路の確認

③ドレーンのミルキングを行い閉塞を解除

(第4回)

- 1.露木菜緒:胸腔ドレーンシステムのしくみ. 急性・重症患者ケア 2013;2(4):828-839.

2.藤野智子, 福澤知子編:ドレーン管理. 南江堂, 東京, 2014:78-87.

3.平田雅子:NEWベッドサイドを科学する. Gakken, 東京, 2000:117-125.

4.住友ベークライト株式会社:チェスト・ドレーン・バック取扱説明書.

5.加納隆編:ナースのためのME機器トラブルチェック. 南江堂, 東京, 2005:155.

6.桐林孝治, 他編:胸腔ドレーンのトラブル. 消化器外科ナーシング 2009;14(3):48-57.

「胸腔ドレーン」についてもっと知るなら

●「もう迷わない!胸腔ドレーン」の連載まとめ

●胸腔ドレーンのしくみ①排液室の管理

●水封のみ(ウォーターシール)で管理するのはどんな場合?

こちらもチェック!

●会員登録(無料)「お役立ち疾患ノート」PDFを1冊まるごとプレゼント

●そのほかの連載はこちら

※この記事は『エキスパートナース』2018年12月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。