【連載中】脳から起こる症状・徴候の見抜き方

脳梗塞、脳出血、脳首脳といった脳の障害を原因とするベッドサイド徴候を確実に見抜くために必要な知識を紹介!鑑別や観察のヒントなども解説する連載です。

【第1回】意識障害の特徴や原因とは?

〈目次〉

●意識障害とは?

●意識障害の分類

1)意識混濁

2)意識変容

●意識障害の原因とは?

【第2回】意識障害の症状・メカニズム・鑑別のポイント:意識混濁を中心に解説

〈目次〉

●意識障害の症状・徴候は?

・意識障害の事例

●意識障害のメカニズム

●AIUEOTIPSによる意識障害の原因の鑑別

【第3回】意識障害の観察・評価・対応のポイント

〈目次〉

●意識障害の観察ポイント

1)意識混濁に気づく

2)生命危機に直結する A(気道)、B(呼吸)、C(循環)の評価

3)意識レベルの評価(JCS/GCS)

4)その他のバイタルサインの観察

●意識障害の対応のポイント

1)緊急度の判定、人を呼ぶ

2)呼吸の援助

3)循環の援助

4)中枢神経系の援助

5)その他の援助(低血糖など)

・意識障害患者の対応フローチャート

そのほかの連載はこちら

川嶋みどり 看護の羅針盤 第366回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

自分らしく生き終わりたい願いを

書きとどめるためにも

限られた余生の一日一刻を

大切に生きていこうと

思っています

生命過程における死の必然性を認めたうえで、死の瞬間まで人間らしく生き、自分らしく死にたいとは多くの人々の願うことでもあり、これをめざすことが看護における生命観であると私は考えてきました。これを単なる哲学としてとどめず、実現することによって、はじめて看護が看護たりえることになるのです。(中略)

人それぞれの生き方が違うように、死に向かうありようも人それぞれであるということです。私の場合、日々の暮らしや仕事に没頭している頃には、全く意識にものぼらなかった人生の最終章の頁に、自分らしく生き終わりたい願いを書きとどめるためにも、限られた余生の一日一刻を大切に生きていこうと思っています。

(出典:『いのちをつなぐ 移りし刻を生きた人とともに』137~138ページ、看護の科学社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

(最終回)

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第365回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

自分の仕事であるとして

歩き出してからは

看護は何時でも

私の同伴者であった

看護の道に足を踏み入れてから50年以上も経ったと思うと、やはり感無量である。動機自体は曖昧でも、これが自分の仕事であるとして歩き出してからは、看護は何時でも私の同伴者であった。自然現象をはじめ身近な諸事象をいつも看護に引きつけて考える習性が身についてしまった。そして、限りない看護の可能性を予知するような場面を自ら体験したり、見聞きすることを重ねる過程で、この職業への「愛」が自然に育ったというべきか。

(出典:『歩きつづけて看護』iii、医学書院)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第364回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

「大変だけど続けてきた」

ではなく

「大変だから続けてきた」

のである

私は今年満84歳で、看護師歴64年である。学生に「先生はどうして、 看護師を60年以上も続けてこられたの?」と聞かれると、「大変だから続けてきたのよ」と答える。「大変だけど続けてきた」ではなく、「大変だから続けてきた」のである。これではダメ、これではいけないと思いながらも、看護が大好きだから続けてきた。どんなに大変でつらいことでも、それを乗り越えたならば、患者の喜びがあり、乗り越えた喜びは他でもない私のものである。看護師で良かったという喜びを感じながら、私は今日まで仕事を続けてきた。

(出典:『いま、看護を問う』60ページ、看護の科学社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第363回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

一人の人が一回限りの

観察をしたことにより

判断してしまうとそれだけで

判断も偏ってしまうことに

なりがちである

1人の人が1回限りの観察をしたことにより判断してしまうと、それだけで判断も偏ってしまうことになりがちである。したがって、できるだけ多面的に多様な情報を集めて、それを 1人で判断するのではなく、カンファレンスの場を通して、できるだけ集団の力、チームで判断をしていくということが正しい判断を行なう上で必要である。

(出典:『看護計画 立案過程と実践・評価』57ページ、看護の科学社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第362回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

患者を励まし勇気づけるためには、

看護者の言葉や

態度だけでは不十分で

そのベースは確かな看護技術に

ほかならない

学生は、この患者が口には出さないが人一倍おしゃれで、清潔好きであること、いい知れぬ苦痛と闘いながらも身づくろいや身辺の清潔に大変気を使うことに注目した。

そして洗髪や足浴を通して患者の心を開いていくことに成功する。患者を励まし勇気づけるためには、看護者の言葉や態度だけでは不十分で、そのベースは、確かな看護技術にほかならないことを体験したのであった。

(出典:『看護学のすすめ』5ページ、筑摩書房)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第361回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

人間をどう見るか病気をもった人を

どう見るかという基本的な人間観が

看護問題を左右する

看護チームが統一したケアを進めていく上で、チームとしての看護観や生命観が、看護計画過程の前提になる。(中略)

看護問題を設定する場合も同様である。つまり、人間をどう見るか、病気をもった人をどう見るかという、基本的な人間観が、看護問題を左右するのである。すなわち顕在化している現象は同じであっても、その人を見る看護師の哲学の相違によって、問題の捉え方が異なってくることを意識せねばならない。

(出典:『看護計画 立案過程と実践・評価』56ページ、看護の科学社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第360回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

介護や看護は女性だけが

担うべきものではなく

また女性特有の仕事でもなく

人が人として行っていく

行為である

日本で他人が他人の看護をした始まりは、実は女性ではなく僧侶でした。僧侶は、もともと一般の人として生活しているなかで、何らかのきっかけで出家して仏道に入り、それまで知らなかった人たちと共に生活します。そこで風邪を引いたり、お腹を壊したりした僧侶を仲間の僧侶が看病したことが他の人々への看護や看取りの始まりとされています。(中略)

こうしたことからも介護や看護は女性だけが 担うべきものではなく、また女性特有の仕事でもなく、人が人として行っていく行為であることがわかります。

(出典:『看護技術の基礎理論』15~16ページ、ライフサポート社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

【2025年】エキナスweb人気記事ランキングTOP10

2025年も残りわずか。今年、『エキスパートナースweb』で人気だった記事TOP10をご紹介します。振り返りに役立ててみてください。各記事の末尾には関連記事が載っているので、そちらもぜひチェックを!

10位:発作性上室頻拍(PSVT)の心電図波形の特徴は?

発作性上室頻拍の心電図波形の特徴とは?注目したいポイントを整理しています。さらに、モニター上での動脈圧の見方や、発作性上室頻拍が現れたときの対応方法も学べます。

〈目次〉

●発作性上室頻拍の特徴とは?

●PSVTが出現したらどうする?

記事はこちらから

9位:終末期のバイタルサイン変化:亡くなる前のサインとは?

終末期のバイタルサインはどのように変化していくのでしょうか。心停止前、がん終末期など、状況別に亡くなる前に見られるサインを取り上げています。患者さんと家族への適切なケアと心の準備のために重要です。

〈目次〉

●終末期のバイタルサインの変化とは?

・心停止前のバイタルサインの変化

・がん終末期のバイタルサインの変化

・がん終末期以外の死亡につながるバイタルサインの変化

記事はこちらから

8位:メインと側管からの点滴は、同時投与でもいいの?

看護師にとって必要不可欠な薬の知識に関するギモンを取り上げました。点滴の際、側管が多ければメインが止まる時間が長くなります。では、メインと側管からの点滴は同時に落としてもよい?薬剤師が説明します。

〈目次〉

●メインと側管からの点滴は、同時に落としていいの?片方ずつがいいの?

・ルートがない場合は、同時投与せざるを得ない場合も

記事はこちらから

7位:交差適合試験(クロスマッチ)と血液型検査、同時に採血しない理由は?

輸血の前、輸血検査として行われる血液型検査と交差適合試験(クロスマッチ)。それぞれの検体を別々に採血しなければならない理由とは?医療安全の観点から詳しく解説しています。

〈目次〉

●輸血検査の流れとは?

●血液型検査と交差適合試験を同時採血してはいけない理由は?

・ABO型不適合輸血実態調査

記事はこちらから

6位:アドバンス・ケア・プランニングの定義と支援のポイント

国内外のACPの定義を確認したうえで、話し合うべき内容や支援のポイントを紹介。患者さんによるACPのプロセスや、ACPを支援するメリット、看護師に期待される役割など、知っておきたいポイントが満載です。

〈目次〉

●ACPの定義

●ACPで医療者と患者さんが話し合う内容

●ACPのメリットと課題

●ACPにおいて看護師に期待される役割

記事はこちらから

5位:胸腔ドレーンのフルクテーション(呼吸性移動)の確認方法

胸腔ドレーン管理において重要な呼吸性移動の確認方法をわかりやすく紹介します。呼吸性移動が観察できない場合の原因や、ドレーン閉塞を疑う場合のチェックポイントについても整理。適切な対応をとるための実践的な知識を習得できます。

〈目次〉

●呼吸性移動は「正常に交通している」ことを示す

●水封室での呼吸性移動(フルクテーション)の確認方法は?

●呼吸性移動が観察できない場合は注意

●ドレーン閉塞を疑った場合のチェックポイント

記事はこちらから

4位:房室接合部調律の心電図波形の特徴とは?

房室接合部調律の心電図波形の読み方について、ここだけは覚えておきたい要点をピックアップ。図とともにコンパクトに解説しています。特徴の1つである「P波が出ていない」とはどんな状態なのか、注意点を含めて確認しましょう。

〈目次〉

●房室接合部調律の特徴とは?

●「P波が出ていない」とはどんな状態?

記事はこちらから

3位:看護記録の監査や教育

いよいよTOP3です!

3位は「看護記録の監査や教育」。医療機関の品質管理と患者ケアの向上に不可欠な看護記録の監査。監査の目的やプロセス、種類などを整理しています。さらに、看護記録の教育についても紹介。その重要性や、ラダー別教育について知ることができます。

〈目次〉

●看護記録の監査とは?

●監査の項目はどう選定する?

●看護記録教育とは

記事はこちらから

2位:心室期外収縮(PVC/VPC)の心電図波形の特徴は?

「ここだけ覚えて心電図」の連載から、3つ目のランクイン。

心室期外収縮(PVC/VPC)の心電図波形の特徴をわかりやすく紹介しています。Lown分類による重症度判断もおさえておきましょう。急性心筋梗塞(AMI)、心不全、心筋症において、心室期外収縮とともに見るべき検査データもチェックを。

〈目次〉

●心室期外収縮の心電図波形の特徴は?

●Lown分類で重症度を判断

記事はこちらから

1位:倫理カンファレンスの進め方

1位はこちら、「倫理カンファレンスの進め方」でした!

さまざまな臨床場面で必要になる、看護倫理の知識。記事では、特に倫理カンファレンスの進め方を解説しています。倫理カンファレンスの目的や、倫理カンファレンスにおける看護師の役割とは?具体例を交えながら、効果的な倫理カンファレンスを行うポイントを実践的に学べます。

〈目次〉

●倫理カンファレンスの目的

●臨床でよくみる具体的な場面の例

●倫理カンファレンスの「グランドルール」を共有する

●主体的に発言できるカンファレンス

記事はこちらから

監督の闘病生活を映画化『もしも脳梗塞になったなら』

脳梗塞を患った太田隆文監督が、自身の闘病体験を映画化した『もしも脳梗塞になったなら』。12月20日(土)より、全国で順次公開されます。

すべて本当の話!脳梗塞の悲劇を笑いと感動の作品に

『向日葵の丘 1983年夏』『朝日のあたる家』などで知られる太田隆文監督が、「僕の闘病生活が誰かの役に立てば」との思いで作ったノンフィクション映画。暗くなりがちな闘病体験を、笑いと感動で描いています。

主人公の大滝隆太郎は、「目標は日本のスピルバーグ!」である無名の映画監督。映画作りに没頭する毎日でしたが、ある日突然、脳梗塞を発症してしまいます。

言葉がうまく出ず、両目とも半分失明。ところが、妹には「いつかこうなると思っていた」と言われ、友人には心配どころがギャグにされ、SNSに闘病状況をつづれば無神経なアドバイスや誹謗中傷ばかり。このまま孤独死するのかと追い込まれますが、思わぬ人たちから救いの手が……?

太田監督が経験した検査や治療、手術、入院、リハビリの日々をリアルに再現。本人にとっては悲劇でも、周囲にとっては喜劇のようで、悪気はないのに病人の気持ちを踏みつける人たちがいることをコミカルに描きます。仕事漬けだった隆太郎が、やがて気づいた大切なこととは――。病気になったとき、そして病気の人と接するときに心に刻んでおきたいことを伝えてくれます。

主人公の大滝隆太郎を演じるのは、太田監督が師事した大林宣彦監督の『花筐/HANAGATAMI』で主演を務めた窪塚俊介さん。隆太郎の妹役に藤井武美さん、母役に田中美里さん、隆太郎をインターネット上で応援する友人役に藤田朋子さん、佐野史郎さんが出演。

もしも脳梗塞になったなら

12月20日(土)より新宿K’s cinema 他にて全国順次公開

キャスト:窪塚俊介 藤井武美

藤⽥朋⼦ ⽥中美⾥ 佐野史郎 ほか

製作:鯛中淳

プロデューサー:太⽥隆⽂

ラインプロデューサー:⼩林良⼆

撮影監督:三本⽊久城

Bカメ:佐藤遊 録⾳:⻄⼭秀明

助監督:植⽥中 制作担当:江尻健司

⾐裳:藤⽥賢美 ヘアメイク:道地智代

スチール:千葉朋昭 編集:三本⽊久城

提供:シンクアンドウィル

制作:⻘空映画舎

配給:渋⾕プロダクション

監督・脚本:太⽥隆⽂

2025/⽇本語/ステレオ/アメリカンビスタ/102min

© シンクアンドウィル ⻘空映画舎

公式サイト:moshimo-noukousoku.com

公式X:https://x.com/moshimo2025

公式facebook:https://www.facebook.com/noukousoku2025

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第359回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

ピアノ演奏のもとでの

看護師自身の身体そのものを

ツールにして、「触れ」「撫で」

「支え」「握る」など

相互に体温の通じ合う接触を

通しての人格の関わり合いが

そこにはあった

20年以上続けた看護音楽療法の中で、最初の5年間は試行錯誤をくり返しながら在宅で暮らすパーキンソン病の高齢者へのアプローチであった。(中略)

現代医療の進歩をもってしても解決できないこの疾患特有の苦痛や不快、不能にからむ不安を、ピアノ演奏のもとでの看護師自身の身体そのものをツールにして「触れ」「撫で」「支え」「握る」など、相互に体温の通じ合う接触を通しての人格の関わり合いがそこにはあった。

(出典:『日本看護研究学会誌』25(1)、日本看護研究学会)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第358回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

短い時間でもいいから

濃密な関係をもつように

努めましょう

子ども同士まみれあって過ごす、保育園での集団保育は、子どもの発達にどれだけ有用であるか。たとえ保母さんが少々問題でも、保育園環境そのものが、親とべったりするよりずっとよいのだということに、確信をもって働きましょう。

親が働いていることに負い目を感じて、子どもを甘やかすことは決してよくないけど、普通に母親できないのだから、短い時間でもいいから濃密な関係をもつように努めましょう。1日に1回は、「○○ちゃん大好きっ!」と、意識的なスキンシップのひとときを。母親が自分を見ている、関心をもってくれているという思いが、その子にとってどんなに安心なことか。そして、もうひとつの大切は、働く母親が仕事にほこりをもって、生き生きと働くことではないかしら。

(出典:『育てる喜びありがとう 子どもとともに育つあなた』119ページ、看護の科学社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第357回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

各人の実践を

その場限りにせず

積み重ねていくことによって

看護は発展する

看護記録を、単に症状の観察記録や医療処置の施 行記録にとどめず、看護(実践)記録にしなければならない理由は何か。それは、実践こそ、看護を支える最も大きな力であり、各人の実践をその場限りにせず、積み重ねていくことによって看護は発展するからである。

(出典:『看護記録 看護過程にそった記録の提案』28ページ、看護の科学社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

【2025年】看護学生向け書籍TOP5:実習で役立つ人気ランキング

2025年、看護学生から人気を集めた照林社の書籍トップ5をご紹介。実習で役立つ書籍がランクインしました。カードやポケットサイズなど、持ち歩けるタイプが人気!本選びの参考にしてみてください。

5位:新版 看護学生お役立ちカード

プチナース編集部 編

A6変型判・24ページ

定価:1,320円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

実習で“本当に役立つ”情報を、先輩がセレクト。「ドレーンの管理」「栄養のアセスメント」「褥瘡のアセスメント」「母性・小児の検査基準値」などのテーマについて、押さえておきたいポイントをカードの両面に詰め込みました。カードの素材はやわらかいけれど丈夫で折れにくく、水やアルコールにも強いので、実習先でも安心です!

4位:ズボラな学生の看護実習本 ずぼかん

中山有香里 著

中山祐次郎、角田直枝 監

B5判・240ページ

定価:1,760円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

ズボラな学生さんの心強い味方!元看護学生&現役看護師である著者が各病棟のエキスパートナースに聞きまわり、膨大な看護実習対策のポイントをまとめました。ゆるいイラストとマンガで学べるのが魅力。「患者さんとどんな会話をしたらいい?」「看護師さんへの報告がうまくできない…」、そんな疑問や悩みに寄り添ってくれます。

3位:看護技術クイックノート

石塚睦子 著

文庫判・128ページ

定価:990円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

実習のお守りにぴったりなポケットサイズの“クイックノート”シリーズ。3位には「看護技術」がランクインしました。実習でよく行う看護技術のうち、学生から要望の多かった技術をピックアップ。写真やイラストが豊富なので、それぞれの目的や注意点、必要物品がひと目でわかり、よく聞かれる「根拠」も確認できます。

2位:母性看護実習クイックノート 第2版

池西靜江 監

上敷領正子 著

文庫判・144ページ

定価:1,320円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

妊娠の経過、陣痛の評価、新生児の分類など、母性看護実習で必要知識をコンパクトに集約。妊娠期・分娩期・産褥期・新生児の基礎知識や観察項目、アセスメントとケアのポイントを学べます。指導ナースからよく聞かれることや、ケアを実施するときに注意しておきたいポイントも紹介。持ち歩く用にも、事前準備にもおすすめです。

1位:看護学生クイックノート 第3版

石塚睦子 監

プチナース編集部 編

文庫判・144ページ

定価:1,100円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

累計20万部超えのベストセラーが1位に!アセスメント項目や検査値、薬や略語をパッと調べられるほか、ガイドライン改訂など最新の知識を盛り込んでいます。読者からは、「アセスメントがしやすく、報告の質が上がる」「実習のベースとなる知識を身につけられる」といった声も。安心して実習に臨むため、手元に置いておきたい1冊です。

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

【2025年】看護師向けポケットサイズ書籍ランキングTOP5

2025年、看護師から人気を集めた照林社の書籍トップ5〈ポケットサイズ本〉をご紹介。コンパクトなサイズで手軽に持ち歩ける、心強いラインアップです。どの本を買うか迷っている方は、ぜひ参考にしてください!

5位:とにかく使える 検査値の見かた

西﨑祐史、渡邊千登世 編著

文庫判・320ページ

定価:1,430円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

一般検査、血液検査、生化学検査、免疫血清検査・輸血、細菌・微生物検査、病理検査のなかで、それぞれ主要な検査を厳選!基準値や基準値から外れる疾患がひと目でわかるように、チャートで示しています。ほかの検査との関連や注意点、観察・ケアのポイントもわかりやすく紹介した、ベッドサイドで活用できる1冊です。

4位:お役立ち看護カード

山勢博彰 編

A6変形判・20ページ

定価:1,540円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

いざというときのためにポケットに入れておきたい、数値やデータをまとめたカードがランクイン。血液ガスデータの見方、動脈走行図、意識障害のアセスメント、薬剤の配合禁忌などをコンパクトに集約しています。水やアルコールにも強い素材を使用しているのもうれしいポイント。臨床現場で安心して使えます。

3位:病棟でよく使われる「くすり」ポケット事典 第2版

荒木博陽 編

村川公央、猪田宏美、槇田崇志 著

A6変型判・312ページ

定価:1,760円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

病棟でよく出合う薬剤を440薬に絞って、「これだけは知っておきたい!」という情報を集約したポケット事典。薬を知るためにおさえておきたい剤型、用法・用量、主な副作用、最高血中濃度、半減期を収載しています。ナースになじみ深い「商品名」で引くことができる点も魅力。いつでもどこでも、知りたい薬をすぐに確認できます。

2位:とにかく使える モニター心電図

徳野慎一 著

文庫判・160ページ

定価:1,430円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

心電図波形のポイントを押さえるならこちら。誘導法をはじめとする心電図の基礎知識、臨床で特に重要な46波形の特徴・読み方のコツをまとめています。不整脈への緊急時対応、アラームの種類、除細動器の使い方、ペースメーカーのモードなども解説。疾患別/状態別・起こりうる不整脈一覧、略語一覧の資料つきです。

1位:先輩ナースの看護メモ

久保健太郎 著

宇城敦司 医学監修

文庫判・240ページ

定価:1,980円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

第1位は、現場で困ったとき、知りたいことがすぐ見つかる“看護のメモ帳”でした!入院中の症状、酸素療法・人工呼吸器、急変対応、検査など、全科共通で大事な13テーマ・92項目をピックアップ。著者が長年の臨床経験をもとに、ちょっとしたコツや工夫、注意点を教えてくれます。医学監修の医師によるアドバイスも掲載。

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

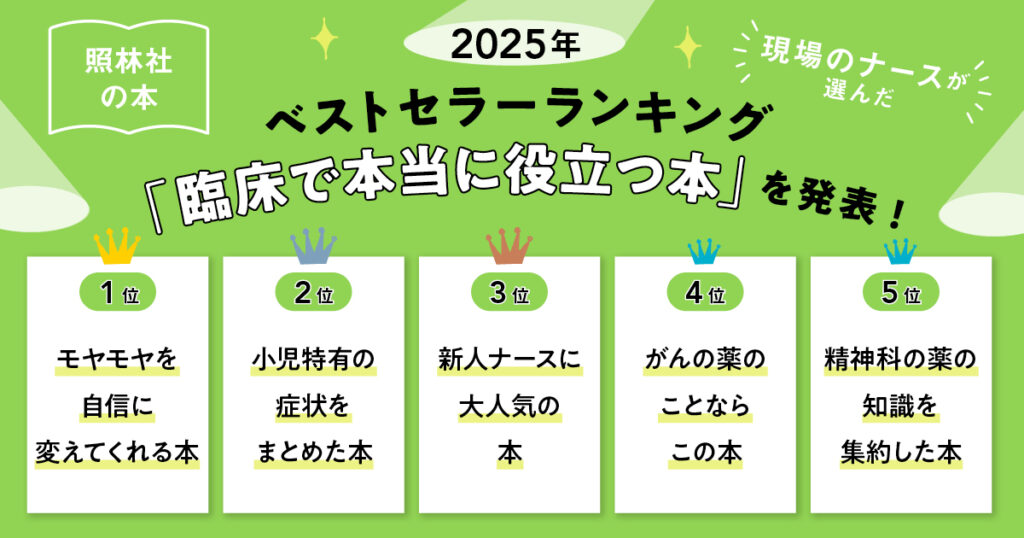

【2025年】看護書ランキングTOP5:臨床現場で「本当に役立つ」1冊

2025年、看護師から人気を集めた照林社の書籍トップ5〈臨床編〉をご紹介。日々の臨床現場で役立つ知識をまとめた書籍がそろいます。どの本を買うか迷っている方は、ぜひ参考にしてください!

5位:精神科のくすり ポイントチェックBOOK

岩波 明 編

中村 暖、真野三奈子、相馬 厚 編集協力

B6判・384ページ

定価:3,190円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

睡眠薬、抗不安薬、抗精神病薬など、精神科薬物療法治療に用いる薬剤について、ナースが知っておきたいポイントだけをまとめた1冊。特徴や使用時の注意点、代表的な副作用、ケアのポイントなどをコンパクトに解説しています。さらに、医師からのワンポイントアドバイスも掲載。病棟ですぐに調べたいときに便利です。

4位:がん治療薬まるわかりBOOK 第2版

勝俣範之、菅野かおり 編

496ページ

定価:3,190円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

がん薬物療法に関わるナースに選ばれたのはこちら!細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬、ホルモン療法薬といったがん治療に用いる薬剤について、使用時の注意点、起こりうる主な副作用などを端的に紹介しています。安全管理、患者・家族へのセルフケア指導のポイントも具体的に解説。

3位:1年目ナースが先輩から「よく聞かれること」108

NTT東日本関東病院看護部 編

A5判・272ページ

定価:2,200円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

新人ナースから支持された1冊。 「その観察、何のためにやるの?」「この点滴は、どこから投与する?」など、新人ナースが先輩によく聞かれる質問を厳選しました。無言で固まってしまわないように、質問された理由と答え方、根拠となる知識を紹介。「せめてここまで答えたい」「ここまで答えられたらカンペキ!」と段階別に回答例を示しています。

2位:ナースが知っておきたい 小児科でよくみる症状・疾患ハンドブック 第2版

横田俊一郎、山本淳、涌水理恵 編著

B5判・256ページ

定価:2,530円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

小児科の症状・疾患についてコンパクトにまとめた、オールカラーのハンドブックが2位にランクイン。「乳幼児健診と予防接種」「症状からみる小児の疾患」「分野別にみる小児の疾患」を解説する内容です。具体的な看護ケアの方法や、小児特有の症例写真も充実。外来やクリニック、病棟の看護師、訪問看護、看護学生、保健師など、小児科看護に関心をもつすべての方におすすめです。

1位:先輩ナースが書いた看護のトリセツ

久保健太郎、濱中秀人、

徳野実和、倉岡賢治 編

西口幸雄 医学監修

B5判・384ページ

定価:3,520円(税込)

詳細・試し読み・購入はこちら

1位は、根強い人気を誇る“看護のトリセツ”!経験豊富な先輩ナースならではの視点で書かれた、モヤモヤを自信に変えてくれます。バイタルサインや栄養管理、急変時の対応、検査、リハビリテーションなど、どの部署でも必要となる13のテーマ・115の項目で構成。急性期から慢性期までを網羅した、すべてのナースに役立つ内容です。

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

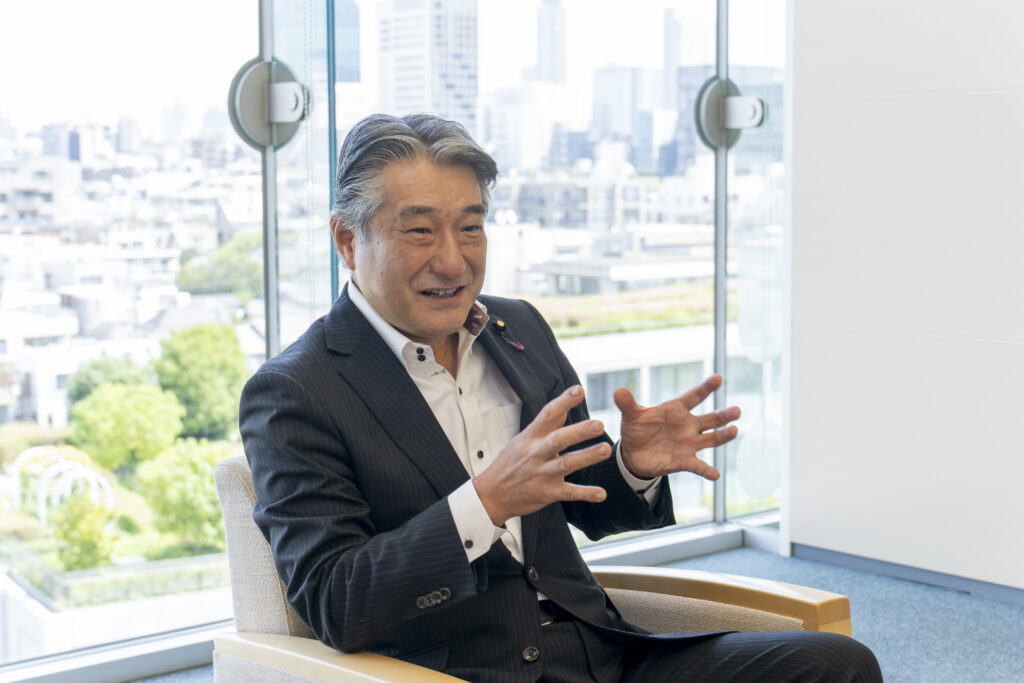

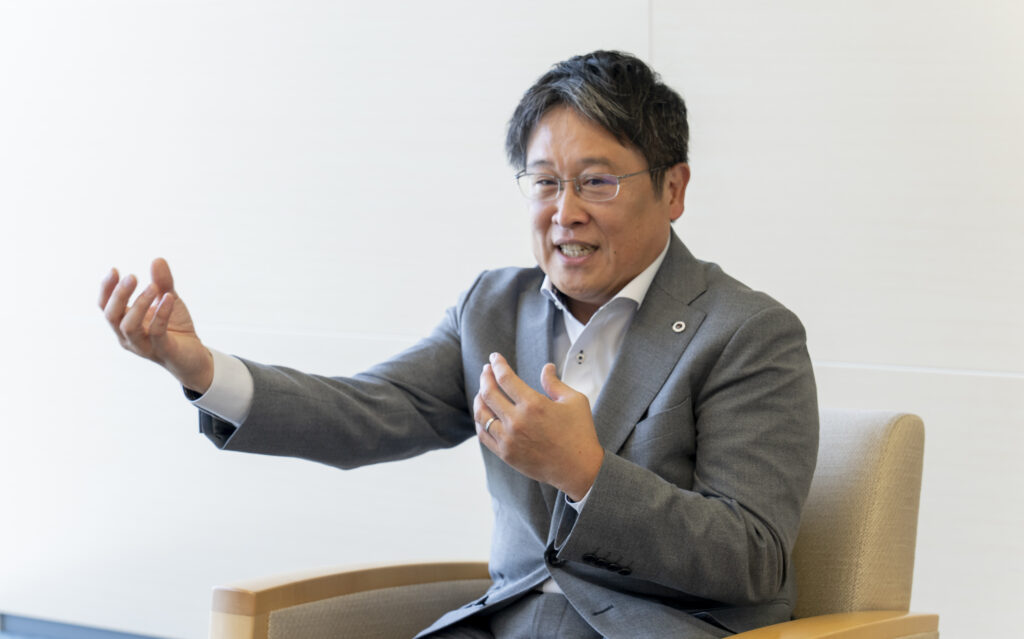

【特別対談】日本看護協会会長 秋山智弥氏×参議院議員 石田昌宏氏:看護のやりがいを取り戻すヒント

日本看護協会会長の秋山智弥氏と看護師で参議院議員の石田昌宏氏の特別対談をお届けします。業務の増加や人手不足といった構造的変化を乗り越え、看護のやりがいを取り戻すためにできることとは?

秋山智弥あきやま ともや

日本看護協会 会長

1992年東京大学医学部附属病院に就職後、京都大学医学部附属病院病院長補佐・看護部長、岩手医科大学看護学部特任教授などを歴任。2025年より日本看護協会 会長に就任。

石田昌宏いしだ まさひろ

参議院議員

聖路加国際病院、東京武蔵野病院にて看護師として勤務。衆議院議員秘書を経て、1995年より公益社団法人日本看護協会に勤務、1998年政策企画室長。2005年日本看護連盟幹事長。2013年7月参議院選挙比例代表(全国区)にて初当選。参議院厚生労働委員長等を歴任。現在3期目。

「忙しすぎてベッドサイドに行けない」「記録ばかりに追われ、患者さんと向き合う時間がない」「本来の看護ができているのか」――。多くの看護師が日々感じるこのような思いは、決して個人の努力不足から生まれたものではないはずです。医療安全の徹底による業務手順の標準化、診療報酬制度に伴う記録の増加、医療提供体制の機能分化、そして医療現場における人員不足など、現場を取り巻く構造的な変化が、看護師の「やりがい」を削ぎ落とし「不全感」につながっている一面もあります。

しかし、こうした不全感を抱くことの裏には、まだまだこうありたいという看護への強い想いがあるといえます。日本看護協会会長の秋山智弥氏と看護師で参議院議員の石田昌宏氏に、不全感を希望へと変えるために何ができるのかをうかがいました。

やりがいを取り戻すためのヒントは、じつは現場のなかにこそあります。いままさに、悩みや迷いを抱えながら医療現場に立つ、すべての看護師に向けた提案とエールにあふれた対談です。

現場の看護師が感じる「不全感」や「疲弊感」の背景にあるものは?

―最近、現場の看護師からは「ベッドサイドに行けない」「記録や診療報酬対応に縛られている」という声を聞きます。看護師が感じる「不全感」や「疲弊感」についてどのようにお考えですか?

石田 仕事の「不全感」はたしかにあると思います。自分の1日の時間をコントロールできていない感覚が強いのではないでしょうか。その背景には、記録や安全管理など「やらねばならない」業務が増えていることがあると思います。ベッドサイドで患者さんと会話し、観察から判断を積み重ね、手を差し伸べる時間のほうが看護の醍醐味なのに、そこが削られてしまう。記録は特に「証拠づくり」として強調されがちで、「何のために書くのか」が納得できないままでは仕事に対する不全感が残るでしょう。

秋山 仕事に対する「疲弊感」は、人員不足や超過勤務など物理的要因が大きいと思います。一方、「不全感」は「あるべき看護像」と現実のギャップから生じます。逆に言えば、不全感を抱いている限り理想像が残っている証拠。だからこそ希望もあると私は思います。

「不全感」の原因につながる医療安全の徹底と医療提供体制の機能分化

秋山 2000年以降、医療安全を背景に「標準化」が一気に進みました。以前は看護師が創意工夫し、限られた資源をやり繰りしてケアをしていた。しかし、医療事故を契機に「標準から逸脱した手順は禁止」となり、創意工夫の余地は消えた。記録も自由に書けず、責任追及を恐れて形式化しました。これが不全感を強めた大きな要因だと思います。

石田 現在の医療提供体制は、急性期・回復期・慢性期・在宅と、機能分化が進んでいます。医療資源の制約がある以上、一定の機能分化は避けられません。問題は、分化に対応した看護提供体制が整っていないことです。急性期では入退院が極端に短く、患者さんと信頼関係を築く時間がない。術前から寛解までゆっくりかかわれた時代とは大きく違います。

秋山 その結果、急性期では「患者をつないでいくときに十分なケアができない」という不全感が強まります。これを補うには、急性期の看護師が外来や在宅とも連携し、ケアを一本の線につなぐ必要があると思います。

「不全感」を解消するヒントは、1人の看護師がさまざまな役割を担うこと

石田 COVID-19が流行する前に、新潟県・佐渡島にある佐渡総合病院に行ったことがあります。島で事実上、唯一の急性期病院で、人手不足や人口減少で看護師ももうこれ以上は増やせないとみんな疲れ切っている感じだったのですが、COVID-19の流行が落ち着いた後にもう一度行ったら、全然雰囲気が違いました。同じナースたちなのに、顔つきが明るい。

背景には、人を増やせないから「1人の看護師がさまざま役割を担う」ように体制を切り替えたことがあったのです。一定年数以上の看護師を再教育して、外来もオペも精神科もできるようにした。だから、急に「外来に行って」とか「今日はオペに入って」とかフレキシブルに動けるようにしたんですね。

病棟の中だけでなく、外来で患者さんと接してから入院を受け持ったり、退院後にまた外来で会ったりするから、「この人の生活のなかにはこういう課題があるんだ」と実感できる。そうなると「もっと地域に出て直接、訪問看護をしたい」って声まで出てきたそうです。

そうせざるを得なかった背景があったとはいえ、結果的にナースたちの不全感を解消していたんです。本来の看護の面白さ、やりがいを取り戻せた。これはどこの病院でも応用できる話だと思います。

高齢化が進むなか、 医療安全は国民全体での議論が必要

秋山 医療安全については、看護師や病院だけでなく国民全体で議論すべき課題だと思います。転倒は家庭や街中でも起こり得ることなのに、病院内で起こると過度に管理責任が問われます。もちろん予測可能な範囲での転倒予防は必要ですが、「転倒させないために寝かせきりにする」というのは本末転倒です。

特に急性期では多種多様なチューブが入っていたり、リスクが高い状況も多く、歩行させるかどうかは慎重なアセスメントが必要です。ただし、抑制するのではなく、車椅子など他の手段も含めて「患者さんが動きたい」という思いに応える工夫をすべきです。

この問題は看護師だけでは解決できません。本来、そのチューブや治療自体が必要なのか、そもそも高度急性期治療をどこまで行うべきなのか――入院前の段階から医療従事者全体で議論すべきです。しかし現状では、そこに看護師が十分にかかわれていません。

高齢化が進むなか、認知症なども含めて転倒リスクは増えています。だからこそ、「どこまで治療をすべきか・しないべきか」「自宅でどういう生活を送るのがその人にとって望ましいのか」といったことを、国民全体で話し合い、合意形成していく必要があると思います。

「患者中心」ではなく「患者思い中心」の医療へ

石田 国民全体で話し合うことと同時に、「患者中心」ではなく「患者思い中心」の医療にしていくことが重要だと考えています。患者さん自身を真ん中に置くのではなく、その人が「入院で何をしたいのか」「どう生きたいのか」という思いを中心にすえる。その思いをかなえるために、専門職だけでなく患者さん本人や家族もチームの一員として主体的にかかわる――そうした「思い中心のチーム医療」が必要です。

患者や家族もケアを提供する側だと認識できれば、エラーが起きても責め合うのではなく、一緒に改善していく発想に変わります。私たちは単なるサービス業ではなく、共に目標を達成するチームだという感覚を社会に広げることが大切です。

看護師は何をする人?―「見守り・手当て・声かけ」の3つが看護の中心

―社会全体で医療についての議論をしていくなかで、「看護とは何か」「看護師とはどんなことをするのか」ということについても、問われていきそうです。

秋山 看護師の軸は、医師をはじめ他職種がスポットでかかわるのとは異なり、“点と点をつなぐ”ようにずっとかかわり続けることだと考えています。患者さんを常に連続した線で見ていく。診療の補助も療養上の世話も一連の流れのなかに含まれます。そこが看護の一番の特徴だと思います。

しかし、本来大切な「見守り」が現場でできにくくなってきており、それが不全感につながっているのではないでしょうか。処置や点滴といった診療の補助が増える一方で、療養上の世話を行って、患者さんの変化を連続的に追っていくことが後回しになりがちです。

看護の醍醐味は、患者さん1人ひとりの「ベースライン」を理解し、「そろそろトイレの時間だな」「痛み止めが切れてきそうだな」と先読みして先手を打つこと。そういうことができるのは、持続的にモニターしているからなんです。でも、その時間が急性期を中心に減ってきている。だからこそ、人員配置をもっと手厚くしなければならないと考えています。

私は「見守り・手当て・声かけ」の3つが看護の中心だと考えています。「寄り添う」ということは、これらすべてのなかに含まれます。この3つがそろってこそ患者さんへの寄り添いになるし、逆に欠けてくると看護師自身の不全感につながると思います。

看護師がいるから何も起こらない。「著変なし」という言葉の裏側にある看護

秋山 看護師の「見守り」の成果は、「著変なし」と看護記録に記されることに現れています。「著変なし」という4文字は、無数の観察に支えられているものなのです。

排泄物を片づけながら消化器の状態を見たり、食事の食べ残しを自分の目で確認して栄養状態をアセスメントしたり、入浴や着替えのときに皮膚やむくみを観察したり。生活援助の1つひとつが大切な観察の機会ですよね。

看護補助者に任せきりにしてしまうと、そうした観察が抜け落ちて、異常が患者さんの自覚症状として出てくるまで気づけないこともある。患者さんが「苦しい」「痛い」と言う段階では、もうかなり悪化してしまっていることもあります。

看護師がきちんとかかわっているからこそ「著変なし」で済んでいる。逆に言えば、看護の機能がはたらいていないと合併症や褥瘡の発生、在院日数の延長、身体拘束率の増加につながります。患者さんに「何も起きなかった」という結果をもたらすこと自体が、看護の大きな成果なんです。

石田 「寄り添い」というのは、結局は相手に「関心」をもつことです。患者の思いや方向に自分のベクトルを合わせられるかどうか。関心の深さが看護の質を決め、得られる情報量を左右します。ケアは「Take care」の言葉どおり、“気にかけること”。ここが看護の根本だと思います。

タスクシフトとAIとの向き合い方

―看護師の「見守り」は重要ですが、タスクシフト・タスクシェアは確実に進んでいます。

秋山 療養上の世話には、やはり看護師にしかできない部分があります。ですから、例えばこれまで看護師2人で担っていた業務を、看護師1人と看護補助者1人のペアにして進める。その際、観察やアセスメントは必ず看護師が行い、看護補助者にはどの部分を任せられるのか、その判断まで含めて看護師が責任をもつことが重要だと考えています。

石田 技術をどう活用するかという点も大事だと思います。ITやAIを活かせば、これまで看護師1人が1人の患者しか見られなかったのを、複数同時に見守ることも可能になるかもしれません。

秋山 ただし、AIに頼りすぎるのはリスクがあります。AIは看護師が入力したデータを基に評価しているにすぎません。もし看護師がアセスメントを手放してしまえば、AIはAIの出した結果を参照する“自己循環”に陥り、評価がゆがむ危険性が出てくるでしょう。未知の症例や新しい治療への対応も、AIには限界があります。

石田 だからこそ、AIを活用しながら、その評価をさらに深掘りしていくのが看護師の役割だと思います。標準化は安全性の向上に不可欠ですが、その枠から外れた「逸脱」の場面にどう対応するかが、人間にしかできない重要な仕事です。AIや標準化に任せられる部分を任せ、浮いた時間をイレギュラーへの対応に振り向けることで、看護の質をさらに高めていけるはずです。

AIに振り回されないために重要なのが、 症例検討とカンファレンス

石田 AIに振り回されないためにも、やはり症例検討や深いカンファレンスが欠かせません。現場には多くのカンファレンスがありますが、情報共有で終わっていることが多い。「なぜ」を突き詰め、徹底的に議論する場が必要です。月に1度でもよいので、患者さんを1人取り上げて、2時間でも3時間でもとことん話し合う。それを繰り返すだけでも現場の見方は変わっていきます。

時間がないとよく言われますが、やり方次第でつくれる時間はあると思います。1時間を区切ってスタッフごとに「ベッドサイドで必ず患者と向き合う時間」と決めているところもありました。業務を圧縮してでも、濃密な時間をつくる。そのメリハリが不全感を減らす鍵になると思います。

秋山 新人教育でも同じです。患者を一定期間継続して受け持ち、ケースレポートを書き、発表する機会をつくる。それを通じてベースラインをつかむ力や、チームに伝える力が養われます。多職種とのカンファレンスも不可欠で、異なる専門性の視点を知ることで、自分の考えに限界をつくらずに済む。これは大学教育から取り入れていくべき学際的な学びだと思います。

看護は、自分自身も成長できる、すばらしい仕事

―最後に読者に向けてのメッセージをお願いします。

秋山 看護師としての経験から言えることは、この仕事はすばらしいということです。患者さんにケアを提供するだけでなく、その過程で自分自身も多くを学び、成長できます。1人ひとり違う苦しみやつらさを完全に理解することはできませんが、寄り添うなかで少しでも患者さんの負担を軽くできれば、それが看護師自身の糧にもなるのです。

ただし感情労働であるがゆえに、患者さんの苦しみを背負い込みすぎるとバーンアウトにつながります。だからこそ、言葉にしたり、カンファレンスで語り合ったりして昇華することが必要です。そうして鍛えられた看護力は、次の患者さんによりよいケアを届ける力になります。不全感を抱くこと自体が、看護師が関心をもち、寄り添っている証。それを力に変えるために、仲間と語り合う機会を増やしてほしいと思います。

石田 私も同感です。看護は患者さんを幸せにするだけでなく、看護師自身が成長を続けられる仕事です。そのことを実感できる環境を整えることが、私たちの役割だと思っています。急には変わらなくても、数年後に「昔よりもよくなった」と感じられるよう、環境づくりを進めていきたいと思います。

初出:『エキスパートナース』2025年12月号(照林社)

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第356回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

チームの中で一人の患者に

ついての問題点が

いつも一致するとは限らない

複数のメンバーによるチームの中で1人の患者についての問題点がいつも一致するとは限らない。大変バラツキの多いものであるということを重視しなければいけないのである。

つまり、いつでも問題点を一致させることばかり努力していると、バラツキを軽視してしまうことになる。しかし、そのバラツキのあるところが最もその患者にとって重要な問題点であることもあり得るのである。

バラついていることのほうが、 むしろ重要な問題点を提示しているということもあることを知っておいたほうがよい。

(出典:看護計画 立案過程と実践・評価』60ページ、看護の科学社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第355回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

病人にとって

過去に食べた美味しい食物

懐かしい味が食欲を引き出す

きっかけになる

<ひとすじの素麺がきっかけ食に>

第二次大戦で救護看護婦として病院船に乗船した先輩から聞いた話である。点滴などのない時代であり、まして船上の不自由な生活である。腸チフスなどにより食欲がなく、衰弱しきった兵士の口に合うものはないかと探しているうちに、船底の食料倉庫の床に落ちていた数本の干し素麺をみつけた。早速茄でて「さあ、故郷のお母さんの懐かしい味」と言って勧め、涙を流して啜った素麺がきっかけで薄いお粥を口にするようになったという。

これは、重症患者へのきっかけ食のヒントになった。病人にとって過去に食べた美味しい食物、懐かしい味が食欲を引き出すきっかけになることを、その後、梅の甘煮や一粒のマスカットがきっかけになった例など数多く経験した。経管栄養や胃瘻造設に安易に走る昨今には通じない話であろうか。

(出典:『いま、看護を問う』47ページ、看護の科学社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第354回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

教師自身の学生の見方に

歪みのないことが

大前提になることも

自覚しておく必要がある

対象の人々の多くは、学生よりも人生 経験があり曲折した歩みを経ている場合が少なくない。その過程を価値判断を交えず、ありのまま受けとめることは、口で言うほどたやすいものでもない。

事例を通して折に触れての指導が大切だが、それ以前の問題として、教師自身の学生の見方に歪みのないことが大前提になることも自覚しておく必 要があるように思う。

(出典:『看護の技術と教育 看護の時代3』60ページ、勁草書房)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第353回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

医師は額帯鏡の小さな穴を通して

局所の病変しか見ていないけれども

私は、そこからは見えない

人間全体を見よう

「外来に看護はない」と言われ続けているけれども、専門職にふさわしい職場にするため、「外来での看護の確立を」と一念発起したのは、1年近くたって仕事も覚えたころです。そして、少しずつ勉強を始めました。まず考えたことは、「私が患者だったら、今の状態で満足できるか」ということです。医師は、額帯鏡の小さな穴を通して局所の病変しか見ていないけれども、私は、そこからは見えない人間全体を見よう。

出典:『新訂 キラリ看護』166~167ページ、医学書院)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第352回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

技術があって

初めて優しさも本物となる

対象をどのように理解するかというだけにはとどまらない。看護が人々の生命や健康の視点をもち、有用な社会的な機能として成立する条件としては、知識に裏付けられた技術を確立する必要がある。

技術があって初めて優しさも本物となる。そしてその技術は、現代医療技術に比べれば、きわめて未分化な様相を呈しているかのようにもみえる。しかしよく注意すれば、これは、対象のもつ自然治癒力に働きかける技術で、使用する材料や器具のほとんどが、日常的に容易に入手できるものが多いことも特徴だろう。

(出典:『看護の技術と教育 看護の時代3』64~65ページ、勁草書房)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第351回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

人々の生活の中から

生まれた専門職として

普通の人の気持ちに

寄り添うことのできる

センスを磨きたい

日々の看護においても、発想の貧困や感性の鈍麻は、技術の未熟以上に患者を苦しめることになる。人々の生活の中から生まれた専門職として、普通の人の気持ちに寄り添うことのできるセンスを磨きたい。それは一見何気ないように見えて、そのセンスのありようが、病者にとっては療養の質を左右することにもなる。

たとえば、絶飲食を解かれて最初に口にする流動食の味やのどごしを、その病者がどのように体験しているかについての看護師の想像力の有無は、その後の回復を左右するとさえ言えると思えるからである。

(出典:『看護時鐘 のどもと過ぎた熱さをいま一度』120ページ、看護の科学社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。

川嶋みどり 看護の羅針盤 第350回

20世紀半ばから現在に至るまで、看護は多くの変化と困難を乗り越えてきました。その中で「書く」という営みを通じて、看護実践の価値を問い続けた川嶋みどり先生が、これまでの経験と想いを綴った言葉を厳選し、一冊の本にまとめたのが『川嶋みどり看護の羅針盤 366の言葉』 (ライフサポート社、2020年)。

この連載では、本書に収載された看護の現場や看護職の想いだけでなく、個人としての視点や感性も込められた366の言葉を、毎日1つずつご紹介します。

看護師の人間宣言

「看護師だって人間だから

結婚もする、子どもも産む

賃金も多くほしい」と

それまでの前近代的労働から

脱皮を図りました

1959年(昭和34年)から 1960年(昭和35年)にかけて病院ストと言われる「医療統一闘争」が起こります。いわゆる看護師の人間宣言、「看護師だって人間だから、結婚もする、子どもも産む、賃金も多くほしい」と、それまでの前近代的労働から脱皮を図りました。

看護師の労働条件を訴えること、これが先ほども申しましたが看護改革の第2の契機と言えます。ちょうど日本の社会全体は安保闘争の時代にありました。

(出典:『看護の危機と未来今、考えなければならない大切なこと』116ページ、ライフサポート社)

●「川嶋みどり 看護の羅針盤」の記事はこちら

●そのほかの連載記事

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。